La Guerra «suicida» de Cuba: un siglo de críticas al Gobierno español por enviar a miles de soldados a una muerte segura

Desde escritores como Vicente Blasco Ibáñez hasta historiadores como John Lawrence Tone, son muchas voces que se alzaron contra la decisión de las autoridades por intentar salvar los últimos territorios de ultramar

Los olvidados legionarios romanos que evitaron la conquista de Hispania por africanos cinco siglos antes del 711

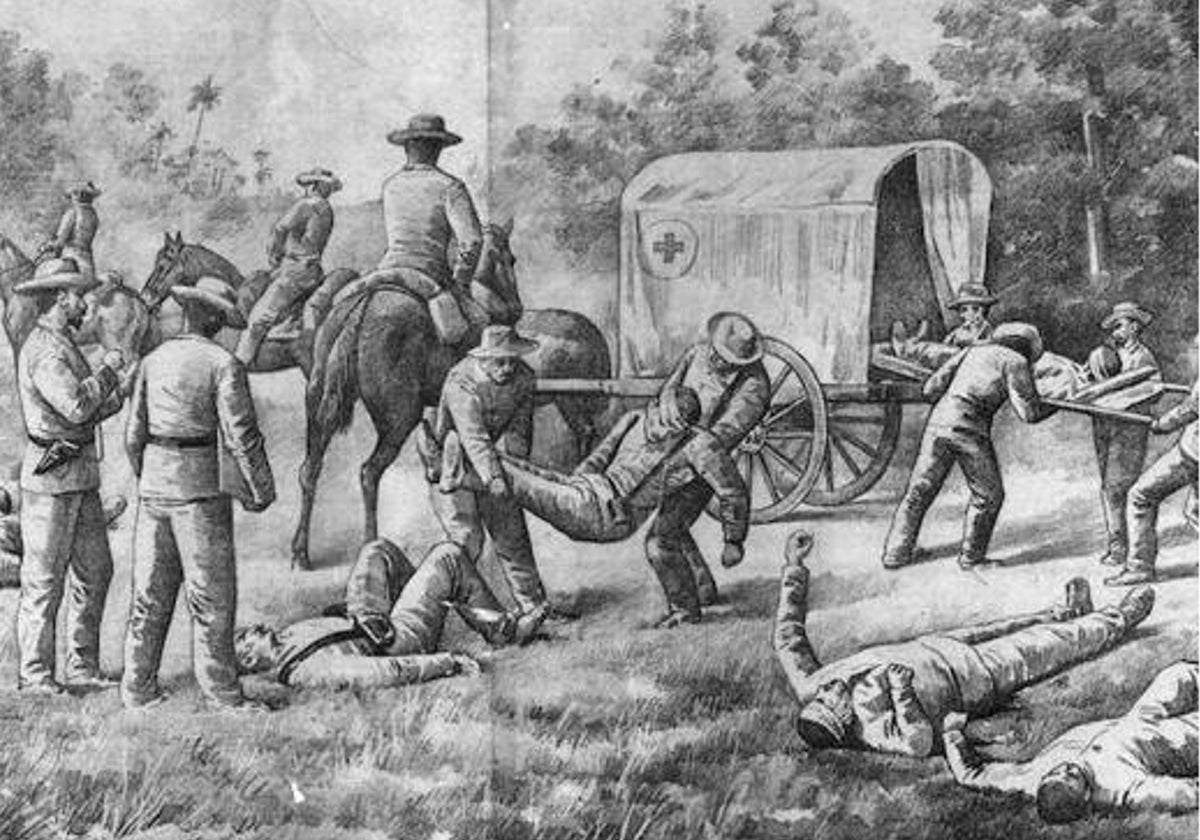

Ilustración de la Guerra de Cuba que muestra la recogida de heridos tras la batalla

«En la película se habla clara y duramente del absurdo de la guerra. Esto se refleja en los personajes más jóvenes, pobres soldados de reemplazo que vienen de pueblos remotos de Extremadura o Andalucía y se ven, de repente, combatiendo allende los mares, sin ... saber muy bien qué hostias pintan allí. Son esas cosas de los grandes imperios». Quién así se expresaba hace ocho años era el actor Luis Tosar, durante las entrevistas promocionales de la película '1898. Los últimos de Filipinas'.

Se trataba tan solo de una opinión más en un debate que no era nuevo en España en las últimas décadas, cuya cuestión principal giraba en torno a si la Guerra de Cuba había sido un acto de justicia, un deber patriótico imposible de evitar o un acto suicida promovido por el Gobierno de la Restauración a finales del siglo XIX. Cuando a Tosar le propusieron protagonizar este filme, dirigido por Salvador Calvo con otros actores de la talla de Javier Gutiérrez, Karra Elejalde y Eduard Fernández, tuvo claro que la mirada sobre la gesta de Baler debía ser «más crítica y moderna» que la película rodada por Antonio Román en 1945.

Ambas cintas, de hecho, representan a la perfección las dos posturas antagónicas de este debate que, todavía hoy, no se ha cerrado. Durante el rodaje en el municipio canario de Santa Lucía de Tirijana, Calvo defendía en ABC la misma idea crítica de Tosar: «No es un 'remake', nos hubieran tirado piedras. El discurso a favor de las glorias del imperio español de la versión de 1945 no se sostiene hoy en día, aunque los hechos sean los mismos».

Tanto el director como el protagonista se referían a los cincuenta soldados españoles que resistieron durante 337 días el asedio de los insurgentes tagalos en una pequeña iglesia a 11.000 kilómetros de casa. El objetivo: defender el único reducto colonial que le quedaba a España en ultramar, sin saber que el Gobierno ya lo había vendido a Estados Unidos por 20 millones de dólares. Pero la crítica se podía hacer extensible a la Guerra de Cuba, que ya anticipó Vicente Blasco Ibáñez antes, incluso, de que comenzara la última parte del conflicto.

Blasco Ibáñez

En febrero de 1895, el famoso escritor publicó en el 'Diario Pueblo' un artículo titulado 'El rebaño gris', en el que ironizaba sobre la situación de los soldados enviados a la isla: «Si quedan inválidos, pueden aprender a tocar la guitarra para pedir caridad a cualquiera de esas familias enriquecidas en Cuba. Es posible que les arrojen dos céntimos desde sus carruajes». En enero de 1899, una vez acabado el conflicto, incidió en su postura: «Esos infelices españoles son las únicas víctimas de las locuras patrioteras y de los errores gubernamentales, pues continúan siendo víctimas al poner el pie en la Península, y no por desdichas nacionales inevitables, sino por olvidos voluntarios».

El autor de 'Los cuatro jinetes del apocalipsis', de hecho, fue perseguido por la justicia española por incitar a las masas contra la Guerra de Cuba, en 1896, lo que le obligó a huir a Italia. Un año antes, Blasco Ibáñez había visto como el Ejército independentista cubano acometía la invasión de la parte occidental de la isla. En ese momento, el Gobierno español contaba con 96.000 soldados listos para luchar contra los insurgentes, a los que se sumaban entre 20.000 y 30.000 cubanos más, muchos de ellos nacidos en la península, que trabajaban en milicias urbanas como bomberos o guerrilleros.

A lo largo de los tres años siguientes, realizamos en Cuba el segundo mayor desplazamiento de soldados de la historia, tras el protagonizado por Estados Unidos en el desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. En total, 200.000 españoles para enfrentarse a 40.000 hombres del Ejército libertador.

Las cifras

Según estas cifras, los independentistas deberían haber sido literalmente borrados del mapa. Sin embargo, no fue así, ni siquiera antes de la intervención de los estadounidenses en los últimos meses de la contienda. Como señaló también el historiador John Lawrence Tone en 'Guerra y genocidio en Cuba, 1895-1898' (Turner, 2008): «Los números son engañosos: el ejército español era completamente inadecuado y prácticamente inútil para el tipo de guerra que era necesario librar en Cuba».

Finalmente, España perdió sus últimos territorios de ultramar. Desde entonces, son muchos los historiadores, militares y escritores –incluida la Generación del 98, con Baroja, Azorín y Maeztu a la cabeza–, que se han preguntado si el Gobierno envió a un número desproporcionado de soldados a una muerte segura, si fue un acto suicida perpetrado por los políticos o si el Ejército estaba realmente preparado para combatir contra los insurgentes.

En sus artículos, Blasco Ibáñez se refería a la supuesta falta de previsión y negligencia del Gobierno para preparar a sus soldados como debía para una guerra como aquella. El mismo gobernador general de Cuba, Arsenio Martínez-Campos, intentó dimitir de su cargo cuando vio la que se le venía encima en los primeros compases de la guerra, pero no se lo permitieron. «Estoy triste y cansado», le escribió al ministro de Ultramar. Al presidente Antonio Cánovas del Castillo le trasladó el mismo pesimismo sobre de la situación militar y política de la isla: «Mi opinión leal y sincera es que antes de doce años tendremos otra guerra».

Sin preparación

Lawrence defendía también que la moral de los soldados españoles era baja, su entrenamiento inadecuado y sus mandos ineficaces, pero lo que más lamentaba es que estaban continuamente enfermos. «Entre febrero de 1895 y agosto de 1898, algo más de 41.000 soldados españoles, el 22% del ejército que fue a Cuba, murió a causa de las enfermedades. A modo de comparación, sólo el 3% de las fuerzas estadounidenses enviadas a la isla en 1898 murió por este motivo, mientras que en el Ejército Libertador, solamente 1.321 hombres, según las cifras oficiales recopiladas por el ministro de la Guerra, Carlos Roloff», cuenta en su libro.

En noviembre de 1895, cuando los líderes independentistas Antonio Maceo y Máximo Gómez comenzaron su marcha hacia el este, cerca de 20.000 hombres, algo más del 20% de las fuerzas españolas en aquel momento, se encontraban postrados en camas de hospitales y clínicas por la malaria, la fiebre amarilla, la tuberculosis, la neumonía y la disentería, entre otras enfermedades. De esta forma, los 96.000 soldados que formaban el Ejército español en Cuba en el otoño de 1895 se redujeron a menos de 66.000, muchos de los cuales tampoco estaban en condiciones de combatir.

En este sentido, Santiago Ramón y Cajal también recordaba en sus memorias las lamentables condiciones que tuvieron que soportar los españoles en la Guerra de Cuba, donde pasó su juventud como médico. Hablaba de campamentos montados en medio de ciénagas, de charcos de agua estancada que se dejaban tal cual junto a los catres y de los omnipresentes mosquitos. «También nos mortificaba un ejército de pulgas, cucarachas y hormigas. Una ola de vida parasitaria nos envolvía amenazadora», escribía el premio Nobel de Medicina.

Malas condiciones

Para aliviar este sufrimiento, los ingenieros del Ejército construyeron docenas de hospitales y clínicas de campo, pero los médicos estaban abrumados por el trabajo y carecían de las medicinas y suministros adecuados para tratar a un número de enfermos tan elevado. Ni siquiera disponían de buenos protocolos médicos para tratar algunas enfermedades, lo que hacía que el propio tratamiento resultara mortal en muchas ocasiones. «Además, en el momento en el que los médicos daban el alta a los pacientes, el Ejército volvía a llevarlos al frente, una práctica que tuvo consecuencias mortales», comenta Lawrence.

Este historiador subraya que la famosa mala salud de las tropas españolas no se debía exclusivamente al clima o el estado de la ciencia médica en aquel momento, sino, sobre todo, a la negligencia del Gobierno y los mandos del Ejército. En primer lugar, porque el soldado raso no recibía siquiera las raciones mínimas de alimento, que se limitaba en la mayoría de las ocasiones a un poco de arroz blanco hervido. Y, en segundo, porque la paga que les correspondía por combatir pocas veces les llegó.

Muchos los investigadores se han preguntado por qué España no previó antes el desastre y le puso freno si tenía información suficiente. De hecho, dada la problemática económica y la historia política de Cuba, el levantamiento y la declaración de independencia de Baire, el 24 de febrero de 1895, no debió sorprender a los españoles. Durante meses, los funcionarios españoles le habían advertido al capitán general de la isla, Emilio Calleja, de la posibilidad de que se produjera un desembarco de cubanos emigrados armados para apoyar una gran rebelión, pero no hizo nada.

El Grito de Baire

«La rebelión prosperó porque España no estaba en condiciones de responder. El ejército español en Cuba contaba en los momento previos con menos de 14.000 soldados, de los que solo 7.000 estaban en condiciones de combatir. Los demás estaban enfermos o habían sido apartados por sus superiores para trabajar en las grandes plantaciones o en los ranchos [...]. El gobierno español en La Habana, lejos de lo que se esperaba de un régimen con reputación de brutal, reaccionó con una parsimonia sorprendente, tanto antes como después del Grito de Baire . Eso permitió a la insurgencia tomar impulso», explica el historiador estadounidense.

Según comenta Andreas Stucki en 'Las guerras de Cuba. Violencia y campos de concentración (1868-1898)' (La Esfera de los Libros, 2017): «Aquella indolencia le valió a Calleja el reproche de sus contemporáneos de no haber visto venir la insurrección ni querido aceptar la inminencia de una guerra. La reacción del capitán general fue todo menos decidida. Desde luego, ni se le ocurrió aniquilar la insurrección. Por otra parte, no parecía en absoluto necesario actuar mientras en la metrópoli se debatían las aspiraciones reformistas de la isla, teniendo en cuenta que los pequeños grupos insurrectos de Matanzas y Puerto Príncipe habían sido rápidamente neutralizados.

En opinión también de este historiador, las tropas españolas estaban mal formadas, insuficientemente abastecidas y con dificultades considerables ya desde la Guerra de los Diez Años (1868-1878), por lo que emprender aquella aventura con 200.000 soldados fue, sin duda, una imprudencia.