Efeméride

La Puerta y el Puente Romano, dos iconos de la imagen de Córdoba con 450 años de historia

Espacio icónico de la ciudad

Se cumplen 450 años del inicio de las obras de la Puerta del Puente para conmemorar la estancia de Felipe II en la capital

Enrique Redel, un creador cordobés desde el modernismo a lo espiritual

Los días cordobeses del reinado de Felipe II

Hace ahora justo 450 años el por entonces corregidor de Córdoba Alonso González de Arteaga encargó los trabajos de construcción de la Puerta del Puente como homenaje a la estancia de Felipe II en la ciudad en 1570. El encargo recayó de primeras en Francisco de Montalbán, pero meses después, y tras triplicarse el presupuesto hasta 3.000 ducados, se decidió derivar esta obra a un arquitecto de dinastía: el díscolo Hernán Ruiz III, que también acometería años después la reforma del antiguo minarete de la Mezquita.

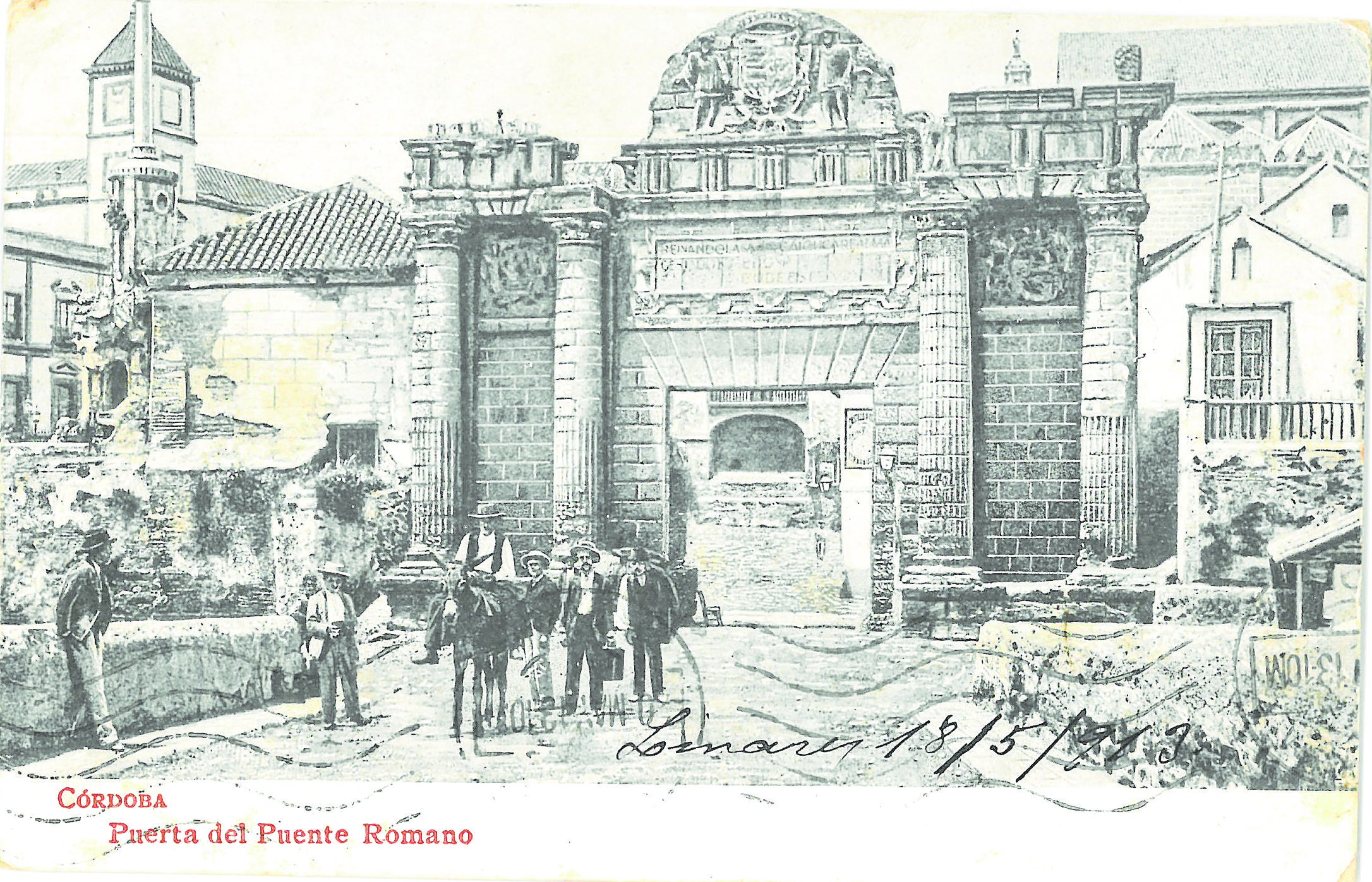

El tercero de los Hernán Ruiz era hijo y nieto de los arquitectos que construyeron la Catedral, entre otros muchos edificios célebres de Córdoba y Sevilla, y bisnieto del célebre alarife Gonzalo Rodríguez, que trabajó en la construcción de San Nicolás de la Villa o de San Jerónimo de Valparaíso. Con la construcción de la monumental Puerta del Puente quedó completo un eje que desde los romanos, casi que desde el alba de la ciudad, simbolizaba el brillo de Córdoba y que ha sido protagonista de decenas de ilustraciones y postales a través de los siglos. Todavía hoy se mantiene como la fotografía icónica que todo turista se suele llevar de recuerdo y que toda campaña de promoción utiliza para seducir al visitante.

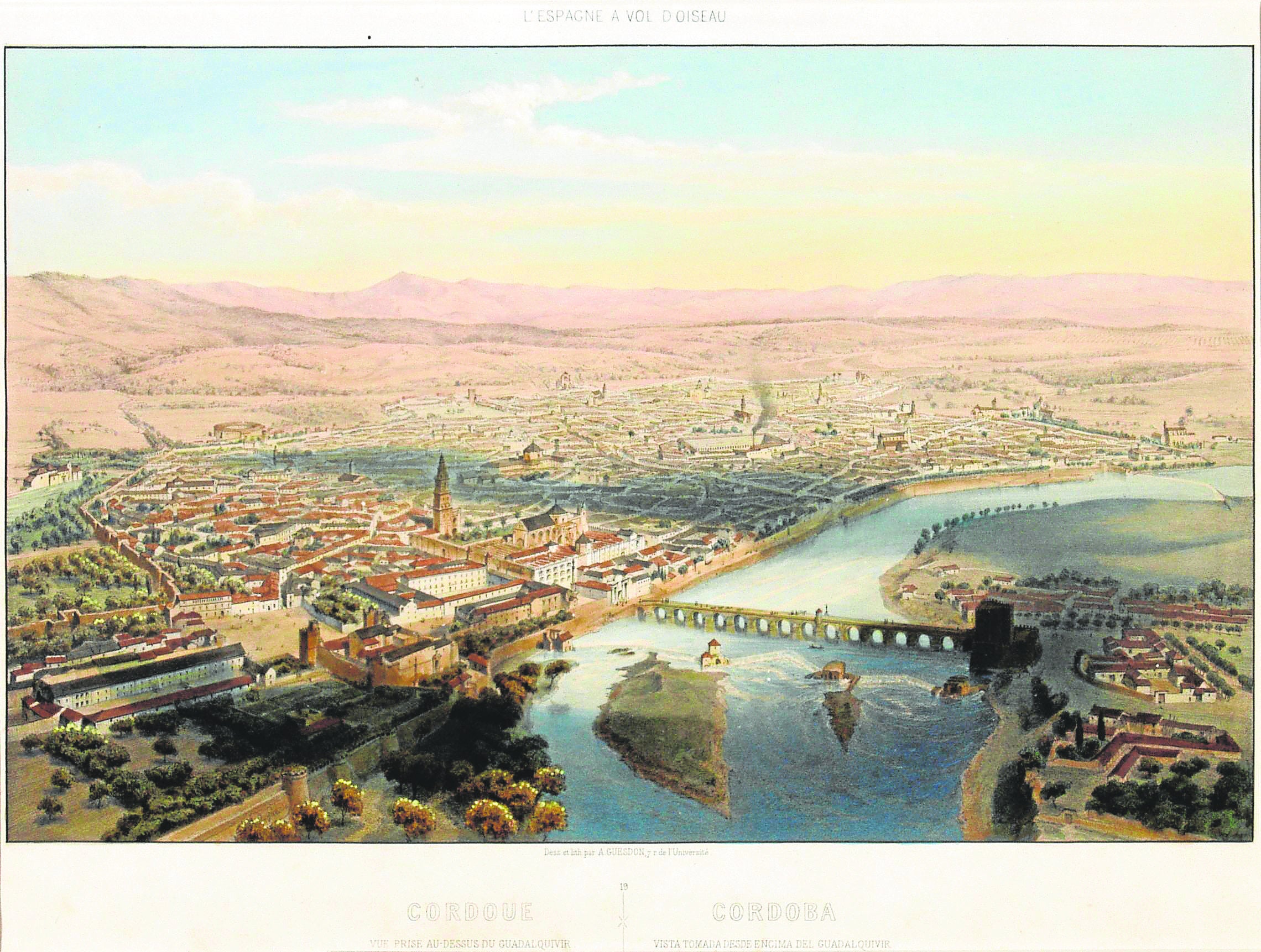

Los historiadores Alberto León Muñoz, Enrique León Pastor y Juan Murillo han estudiado a fondo la evolución de este espacio urbano, que hoy cuesta mucho imaginarse como un segmento más de río, riberas y naturaleza, lo que fue antes de que los humanos se asentasen aquí. En su artículo 'El Guadalquivir y las fortificaciones urbanas de Córdoba', estos investigadores explican que «la imagen de la ciudad ha estado marcada secularmente por dos hitos arquitectónicos: el puente y los sucesivos recintos amurallados, en especial, los dispuestos en la Ribera del Guadalquivir».

«Estos dos elementos han constituido -junto a la Mezquita- su seña de identidad más elocuente, hasta el punto de formar parte de uno de los emblemas de la ciudad», añaden. También recuerdan que en las pinturas que ilustran las descripciones de la Córdoba moderna y contemporánea siempre ha sido la más recurrente la que muestra, con desigual grado de detalle, «el frente meridional de la ciudad, tomado desde la orilla izquierda del río Guadalquivir».

El origen de estas construcciones está en la Corduba romana, ya que la presencia del río y de los veneros que corrían desde la sierra hacia su cauce debieron ser determinantes para que las tropas optasen por instalarse aquí como primer paso para la posterior expansión civil y urbana. El puente aparece por vez primera citado en el 'Bellum Hispaniense', la crónica que relata las batallas de Julio César contra los descendientes de Pompeyo, a mediados del siglo I a. C.

Hay dudas sin embargo de que su trazado fuese el actual, ya que la consolidación del puente la sitúan los historiadores años después, en el comienzo de la época imperial, aunque no es fácil la datación ya que nada se conserva del original más allá de algunas cimentaciones parciales. Hay que tener en cuenta, tal como explican los tres investigadores en el artículo mencionado, que esta pasarela fue la única que conectó con el otro lado del Guadalquivir durante largos siglos, ya que el siguiente puente que se construyó sobre el río aguas abajo fue el de Triana de Sevilla en el siglo XIX, aunque previamente existía allí una pasarela de barcas desde el siglo XII. En Córdoba capital no existiría otro hacia el Sur hasta el siglo XX, cuando se inauguró en 1953 el de San Rafael.

Esta singularidad fue clave en el uso intenso que tuvo el puente para todas las civilizaciones que por aquí pasaron, lo que unido al destrozo que provocaban las crecidas dio pie a reformas continuadas que fueron cambiando su aspecto y fábrica.

La referencia a obras de mejora en el puente son habituales en el periodo andalusí, con remodelaciones importantes como la que se produjo durante la etapa de Alakén II. Continuaron las intervenciones en el puente también con la llegada de los cristianos, en el siglo XIV, en el XV y en el XVII, que es cuando se instaló en la pasarela la célebre estatua de San Rafael. Las más recientes son la que se realizó en 1930 y la de comienzos del siglo XXI, impulsada por la Junta de Andalucía y que supuso la reordenación y peatonalización de todo este eje histórico. Dirigida por el arquitecto Juan Cuenca, la reforma del puente supuso que el edificio recuperase su antigua prestancia, aunque la polémica sobre el granito rosa instalado en la pasarela y su iluminación de estilo contemporáneo todavía despierta opiniones contrapuestas cuando ya han pasado años desde su inauguración.

La necesidad de mantener el puente en buen estado procedía de su importancia estratégica, principalmente cuando la estabilidad que supuso el Califato omeya se resquebrajó y comenzó un periodo de varios siglos marcados por la guerras constantes y la inseguridad. La toma de la pasarela fue importante por ejemplo en la reconquista cristiana de la ciudad por las tropas de Fernando III El Santo o en la guerra civil castellana que libraron Pedro I y Enrique II y en la que se destrozó de forma intencionada parte del puente durante lo que se conoce como la Batalla del Campo de la Verdad. A ello se unen las luchas nobiliarias del XV, en las que el puente también jugó un papel destacado.

Este valor estratégico de la pasarela, integrada en la Vía Augusta, es también la causa de que se construyesen fortificaciones en ambas cabeceras con el fin de protegerla. En la orilla derecha del cauce, la ocupación y protección de ese espacio llegó en el periodo imperial y se extendió durante toda la época julio-claudia. Los historiadores fechan en los gobiernos de Tiberio y de Claudio la construcción de la primera puerta monumental de la ciudad en esta zona de la muralla, un construcción trifora, o de tres aperturas, que sería el antecedente lejano de la actual Puerta del Puente que conocemos.

Según suponen por las excavaciones realizadas en la zona, la puerta daba acceso a una amplia plaza, que hacía las veces de espacio de recepción a las personalidades o a los comerciantes que entraban a la urbe a través del río o del puente. Sería este el primer paso para que, con el pasar de los siglos, esta zona de la ciudad próxima al río se fuese convirtiendo en la más importante de la ciudad y en la que se acabarían erigiendo los grandes edificios religiosos y civiles tanto en el periodo visigodo, como en el andalusí y en el cristiano.

La puerta del río tuvo por ello un protagonismo creciente desde su construcción y siempre ligada a la vida comercial. Bajo la dominación musulmana se convirtió ya en el acceso principal a la ciudad y fue nombrada de formas diversas, como Bab al-Sura y Bab al-Wadi. Especialmente importantes fueron las intervenciones realizadas en el entorno por Abderramán II, mientras que en el Califato y en las etapas posteriores la labor se centró más en la conservación y ampliación que en las innovaciones. Tras la Reconquista, la puerta siguió siendo estratégica en la protección de la ciudad y también en el comercio, con el edificio de la Aduana que se construyó a escasos metros para poder fiscalizar las mercancías. Una vez concluyó la presencia musulmana con la victoria de los Reyes Católicos en Granada, comenzó un largo periodo de paz en el que todos estos elementos comenzarían a tener un sentido menos práctico.

De la Puerta del Puente y su aspecto se sabe poco en ese periodo, más allá de que siempre tuvo un carácter monumental debido a sus propios orígenes y de que con el paso del tiempo se fue deteriorando. De ese proceso de envejecimiento vino la decisión de renovarla y dotarla de una imagen monumental y clásica bajo reinado de Felipe II. La labor de Hernán Ruiz III estuvo plagada de postergaciones, ya que la financiación obligó a diversos aplazamientos y quedó inconclusa. En lo estilístico, tomó la influencia de su padre, el gran Hernán Ruiz II, del que había heredado sus tratados, y optó por el manierismo, del que era figura destacada. La inscripción que se puede leer en la Puerta alude precisamente a que fue construida durante el reinado de Felipe II.

Últimas reformas

Varios siglos más tarde, a comienzos del siglo XX, se tiraron las murallas y viviendas que había construidas a ambos lados y que se ven en algunas postales antiguas. También en los años 20 y en los 50 se realizaron algunas reformas y se rebajó el terreno a su altura original. No obstante, la reforma definitiva que le daría a la Puerta y su entorno la imagen que conocemos sería la impulsada por la Junta a principios del siglo XXI, que sirvió para eliminar el foso, igualar el puente con la Puerta, permitir el paso peatonal por ella y habilitar el mirador.

Este largo recorrido histórico de ambos elementos, la puerta y el puente, evidencia que este eje fundamental de la ciudad ha sido fruto de una construcción y reconstrucción permanente de diversas civilizaciones y periodos desde los romanos hasta la actualidad. Convertida en imagen icónica desde hace siglos, eso no ha impedido que siguiese registrando transformaciones de acuerdo a los gustos y necesidades de cada época. Se trata en definitiva de un espacio único, esencia de la ciudad. Pero también un espacio en cambio constante y por ello simbólico de las inacabables mudanzas y transformaciones de Córdoba.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete