¿Fue Deza la antigua Titiakos? Investigadores de la UPM creen haber descubierto la ciudad celtibérica

Sostienen que reforzó sus defensas con un campamento romano durante las guerras sertorianas

En busca de más hallazgos como la mano de Irulegi

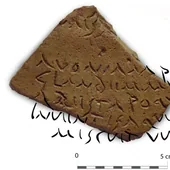

La ciudad hispana de Titiakos no se menciona ni en las fuentes romanas que narran la conquista de Hispania o dan cuenta de su geografía ni en inscripciones indígenas. Hoy sería desconocida si no fuera porque entre los siglos II y I a.C. acuñó monedas de bronce, como la que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, en cuyo anverso se distingue una cabeza masculina y en su reverso, un jinete sobre un caballo de grandes pezuñas sobre un escrito que reza 'Titiakos'.

Por esa terminación en 'kos', como las monedas procedentes de Uara (La Custodia, Navarra) y Kalakorikos (Calahorra), se había relacionado esta población con los berones y había cierto consenso en ubicarla en Tricio (La Rioja), un importante enclave de este pueblo prerromano en el valle del Najerilla. Sin embargo, una investigación realizada por geólogos e ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y publicada en la revista 'Archaeological and Anthropological Sciences' la sitúa a casi 170 kilómetros, en la localidad soriana de Deza.

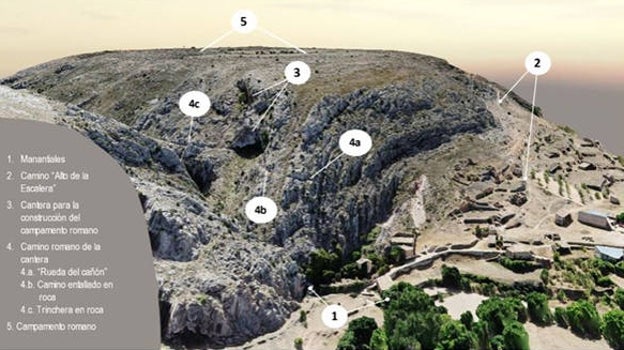

El estudio de una cantera de piedra caliza realizado por el equipo de investigación Geología Aplicada a la ingeniería Civil del departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM y el equipo de Patrimonio de las Obras Públicas del Departamento de Ingeniería Civil de la misma escuela les ha llevado a concluir que dicha explotación «se hizo de golpe para la construcción de un campamento militar cercano para mejorar la defensa de una notable ciudad celtibérica durante las guerras sertorianas».

Existían indicios de Deza fue una ciudad celtibérica y posteriormente romana, como un casco, cerámicas o monedas. «Debido al predominio en los hallazgos monetarios de la ceca de Titiakos», consideran que la ciudad pudo estar «vinculada a la etnia de los Titos, indicando su participación activa durante las guerras sertorianas», según recogen en su artículo.

Perfecto proyecto de ingeniería romana

«Se trata de un perfecto proyecto de ingeniería militar romana», subrayan los autores de este estudio, que identificaron la cantera tras comparar en fotografías aéreas la geomorfología de las laderas de esta hoz con las hocecillas del resto de los arroyos que atraviesan la altiplanicie de la falda de la Sierra de Miñana.

En una nota de la UPM, el ingeniero de Energía y Minas Álvaro Sanz de Ojeda, explica que ésta era la única con «unas oquedades relativamente grandes» en su ladera izquierda, una «anomalía geomorfológica» que se podía explicar con la explotación de una cantera, tal como se confirmó después sobre el terreno.

El material se transportaba a lo largo de un camino «cuidadosamente estudiado y trazado de unos 600 metros de longitud y de claro origen romano», que no conducía a la ciudad sino que »subía inexplicablemente y con pendientes suaves recorriendo unos 700 metros hacia aguas arriba de la hoz hasta alcanzar el altiplano», según los investigadores.

Arriba se extendía un laberinto de «largos y gruesos» muros de un gran recinto militar , continúa Sanz de Ojeda, y en el entorno se encontraron monedas y proyectiles de plomo que parecen apuntar a un campo de batalla. «Se trata de un campamento romano y la mayoría de las monedas correspondan a la ceca de Titiakos acuñadas en periodo de las guerras sertorianas, nos presupone que Deza era esa ciudad celtibérica, aunque no es seguro», subraya.

Es «el único caso de cantera reconocido con fines militares en el ámbito celtibérico-romano», destacan en el estudio. El catedrático de Geología Eugenio Sanz Pérez, que ha liderado esta investigación, afirma por su parte que «la explotación ha pasado totalmente desapercibida porque el lugar y la roca están de tal manera naturalizados después de más de 2.000 años, que los frentes de la cantera pasaban por ser accidentes naturales del terreno. Por lo tanto, no era conocida ni había tradición oral sobre la misma».

Los investigadores han identificado algunos tramos del camino excavado en roca y con roderas por el paso de carretas que accedía a la cantera por la parte de aguas arriba de la hocecilla. «Este camino estaba rodeado de misterio ya que no se comprendía por qué se había construido, y alimentaba leyendas e historias locales», señala Sanz Pérez.

El profesor titular de la misma Escuela de Caminos y participante del trabajo Antonio Arcos apunta que «de esta cantera se extrajeron unos 12.000 m3 de piedra caliza que corresponden con el volumen y tipo de roca de los restos de los muros que todavía se conservan in situ, y de las lindes de piedra reutilizada de las fincas de labor del entorno«.

Un campamento para defender la ciudad

Los autores de este estudio estiman que el campamento romano se levantó para defender la ciudad. «Celtiberia y el resto de Hispania estaban ya conquistadas en aquella época. Seguramente los celtíberos de Titiakos eran aliados de Sertorio y querrían defenderse de los partidarios de Pompeyo, que es el que finalmente ganó la guerra civil«, sostiene Eugenio Sanz Pérez.

Aunque Deza se sitúa sobre un altozano que se eleva 50 metros sobre el valle del río Henar, «en caso de guerra era vulnerable de un ataque con catapultas desde la altiplanicie situada 100 metros por encima al noreste« y »resultaba necesario un campamento militar para dar protección a la ciudad celtíbera-romana por este lado más vulnerable«, continúa. A su juicio, »la elección de la situación del emplazamiento campamental fue cuidadosamente estudiada«.

El alcalde de Deza Vicente Alejandre, miembro del Centro de Estudios Bilbilitanos e integrante del equipo de investigación, destaca a la UPM la importancia de estos hallazgos: «Pese a su relevancia, este yacimiento nunca ha sido estudiado y ha permanecido ignorado. Hasta la fecha no se había realizado ningún estudio sistemático que haya tratado de descubrir su importancia histórica«.

«No deja de ser una hipótesis»

La ausencia de arqueólogos en el equipo investigador y algunas de las conclusiones del estudio han suscitado ciertas reservas. A Francisco Burillo Mozota, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza en Teruel y gran experto en la Celtiberia, le resulta "sorprendente" que no hayan incluido en el equipo a un especialista en Arqueología, "obligatorio en la investigación que presentan".

"En la publicación original dan información detallada sobre restos arqueológicos recogidos en prospección, para lo cual es preciso autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, y citan en nota final que contaban con autorización para "la exploración de antiguas minas y canteras y la recogida de escorias en la provincia de Soria", pero no para el estudio y prospección arqueológica", explica Burillo.

Javier Armendáriz, profesor de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y de la UNED y director del proyecto de investigación en La Custodia (Navarra), y Carlos Sáenz Preciado, profesor titular de Arqueología en la Universidad de Zaragoza que ha investigado la ciudad celtibérica de Valdeherrera, señalan, por su parte, que el predominio de monedas de Titiakos no indica con seguridad que la ceca estuviera en Deza puesto que se han hallado también en el valle del Najerilla y podrían provenir del botín de vuelta de campañas de Sertorio contra los berones.

«Ubicar Titiakos ahí es un planteamiento que tiene una argumentación válida, pero no deja de ser una hipótesis», subraya Sáenz Preciado antes de recordar que los arqueólogos «nunca ponemos un punto final». A su juicio, se trata de «una teoría interesante» sobre la que «ahora hay que reflexionar desde la prudencia», una «primera piedra» en unos trabajos que deberían continuar con prospecciones geofísicas, excavaciones...

El profesor de la Universidad de Zaragoza cree además que «no es descabellado» que existiera «un campamento romano más estable» en esta zona, base de operaciones sertoriana, levantado sobre un zócalo de piedra con adobe o madera. Estos recintos más duraderos se empleaban para sitiar una ciudad (como en el caso de Numancia), para invernar o como campamentos de retaguardia, para controlar un territorio, un extremo que no descarta Sáenz dado que durante las guerras sertorianas «los celtíberos se pasaron de un bando a otro», según las circunstancias.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete