Cinco formas de reducir el peligro cuando llega una DANA

Si se trata de un fenómeno cíclico que además promete ser aún más común por el cambio climático, ¿qué hemos aprendido hasta ahora y por qué no han sido suficientes en este caso?

Última hora de la DANA en Valencia

Las imágenes de estos días de la DANA de Valencia han retrotraído a muchos a dos trágicas fechas: 1982, con la pantanada de Tous por una crecida del Júcar, por la que fallecieron unas cuarenta personas; y 1957, con el desastre del Turia, episodio en el que se registraron tres centenares de víctimas. Pero pese a que la Comunidad Valenciana concentra el 20% de las inundaciones que se producen en el territorio español (y eso que solo ocupa un 5% del mismo), no es la única región afectada por lo que en España se conoce tradicionalmente como 'gota fría', un fenómeno meteorológico complejo de predecir por su comportamiento errático: toda la costa del Mediterráneo sufre históricamente de este tipo de episodios en los que una masa de aire que se desprende por completo de una corriente muy fría, desciende sobre otra de aire caliente. El choque de ambas produce grandes perturbaciones atmosféricas acompañadas de precipitaciones muy intensas como las que hemos visto estos días. Entonces, si es un fenómeno cíclico que además promete ser aún más común por el cambio climático, ¿qué lecciones hemos aprendido hasta ahora y por qué no han sido suficientes en este caso?

Reconstruir el pasado pensando en el futuro

No es la primera vez que una DANA asola el este peninsular, por lo que se puede aprender mucho de episodios pasados. Así lo cree el equipo liderado por Roger Joan Sauquet, profesor contratado doctor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la Universitat Politècnica de Catalunya. Su grupo investiga escenarios catastróficos, especialmente el de pasadas avenidas de agua -el término técnico para designar un episodio de crecida que puede provocar inundaciones como las de Valencia- y cómo las actuaciones posteriores preparan (o no) la zona para escenarios similares futuros. En concreto, su trabajo se centra en cuatro sucesos: la riada del Francolí (Tarragona), en 2019, donde se produjeron seis muertos; el desbordamiento del barranco de Sant Jaume y las crecidas en el barrio de Alcanar (Tarragona) en los años 2021 y 2023; la DANA de Barcelona de 1962; y el incendio forestal de Pont de Vilomara (Barcelona) en 2022, en el que no hubo que lamentar muertos a pesar de que la urbanización River Park quedó totalmente arrasada.

«En general, lo que vemos es que las reconstrucciones pivotan sobre la idea de que algo igual no volverá a ocurrir en mucho tiempo», señala a ABC Sauquet. «La mentalidad humana tiende a olvidar rápido, salvo para la gente que lo ha vivido en primera persona, que lo tiene más presente. Pasó con el Covid algo parecido».

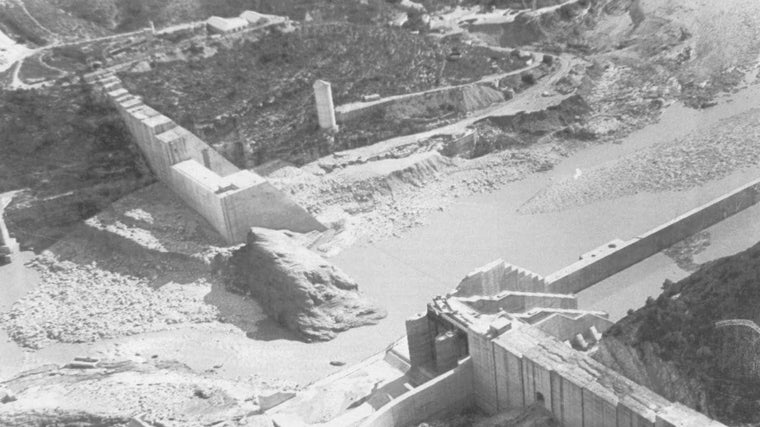

En algunos casos sí se han llevado a cabo mejoras pensando en el futuro, como en la propia capital valenciana tras el desastre del 57, donde se llevó a cabo una ambiciosa obra que duró años para desviar el cauce del Turia. Bautizada como 'Solución Sur', se diseñó un nuevo cauce de unos 12 kilómetros de longitud y 175 metros de ancho, capaz de desaguar 5.000 metros cúbicos por segundo en una nueva desembocadura, tres kilómetros al sur de la existente, lo que los expertos señalan ha evitado un desastre mayor estos días. «Este tipo de actuaciones están dentro de las bautizadas como de resistencia, ya que se construyen elementos, como muros o canales, para encauzar el caudal», explica.

Aprender de la naturaleza

Sauquet aboga en su trabajo, reconocido con una Beca Leonardo de la Fundación BBVA, por la vía de las actuaciones de resiliencia, en las que se imita o se aprovecha el medio natural y el recorrido. «Las ciudades suelen tener el 95% de agua en superficie, mientras que en las zonas agrícolas solo es un 25%, ya que tienen terrenos con mayor absorción de agua y discurrir subterráneo -explica-. Aprovechando esto, se puede, por ejemplo, construir zonas verdes o parques inundables en zonas urbanas que durante estos episodios ayuden a absorber parte del caudal sin producir daños».

Un claro ejemplo es, precisamente, el caso de Francolí, donde se aprovecharon los espacios vacíos al lado de los márgenes para mejorar su comportamiento ante avenidas de agua. El arquitecto señala también como aprovechamiento natural la situación del delta del Ebro: «Aquí hay inundaciones cíclicas que históricamente no han supuesto pérdidas, sino beneficios, porque se emplean para obtener un mayor rendimiento del suelo».

Construir en terrenos inundables y alternativas

Existen restricciones estatales a la edificación en zonas inundables (por ejemplo, está prohibido construir grandes almacenes en los que se concentra mucha gente; o instalaciones en las que se maneje productos peligrosos, como gasolineras). Sin embargo, en la actualidad, es posible la construcción de viviendas residenciales siempre y cuando cumplan una serie de requisitos de seguridad, como estar a una distancia determinada del área de avenida, entre otros.

La información de si un terreno es susceptible a esta problemática se recoge en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), el instrumento de las confederaciones hidrográficas en el que se actualizan los mapas de peligrosidad. En base a estos planes, cuatro millones de españoles viven en áreas inundables, con especial atención en Huelva, Sevilla, Valencia, Valladolid y Gerona como las capitales más expuestas. «Lo ideal es no construir en estas zonas», dice Sauquet. «Sin embargo, una vez que está hecho, «es más difícil dar marcha atrás».

No obstante, se puede abogar por soluciones adaptativas. «Por ejemplo, que las casas tengan zonas altas en las que la gente pueda refugiarse en caso de avenida; o crear protocolos claros, como que nadie coja el coche en estos casos. Por mucho que los ingenieros calcularan probabilidades, seguro que ninguno contó con el atasco de vehículos que se formó», señala el experto.

En la Comunidad Valenciana se cuenta, además, con el Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (Patricova), en el que se señalan protocolos, planes de actuación y recursos para gestionar las posibles situaciones en que se producen inundaciones, además de irse actualizando periódicamente. «Es una batería de medidas que se tienen que tener en cuenta a la hora de crear estas infraestructuras y en las que además se refleja, por ejemplo, las actuaciones previstas en los cauces», explica Carlos Lázaro, profesor del Departamento de Mecánica de Medios Continuos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Sin embargo, no todas las acciones propuestas están al día: precisamente en el barranco del Poyo se contemplaba una actuación para desviar parte del agua aguas arriba de Paiporta hasta el nuevo cauce del río Turia. Tendría que haber comenzado en 2022, pero el proyecto se encuentra paralizado por una incompatibilidad con la ley de protección de la huerta, según confirmó a ABC la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Tener en cuenta la orografía

Muchos ahora comparan el caso de la quiebra de la presa de Tous de principios de los ochenta con la DANA que ha asolado estos días Valencia: pese a que en aquel suceso se registró mayor cantidad de agua y hubo cuantiosos daños, la pérdida de vidas humanas, aunque elevada, no llegó al medio centenar de personas. Sin embargo, ¿son equiparables ambos casos?

«Se trata de dos cauces diferentes, el Júcar y el Barranco del Poyo, con características y orografía totalmente diferentes», señala Lázaro. «En el primer caso hablamos de un paraje mucho más abierto que en la zona cero de las nuevas inundaciones, el barranco del Poyo, mucho más cerrado y por donde el agua fluyó con muchísima más velocidad en un tramo mucho más corto. Son dos problemas hidráulicos distintos», explica el experto, quien investiga el colapso de las estructuras de puentes, muchos de los cuales se han visto afectados por las riadas.

Por otro lado, los científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) Daniel Vázquez Tarrío, Andrés Díez Herrero y Ana Lucía Vela publicaron una tribuna en la que señalaban que lo más dañino de las riadas no es el agua, sino el barro. Y que «la mayor parte de los estudios de riesgos por inundaciones y los mapas de zonas inundables son elaborados suponiendo que lo que circula por nuestros cauces y riberas es agua limpia, casi destilada», indican. Es decir, que los modelos tienen en cuenta como si un torrente de agua prístina bajase por las zonas con probabilidad de inundarse, si bien esa no es la realidad. Por eso recalcan la importancia de «investigar cómo la erosión, transporte y sedimentación de tierra influye en agravar la peligrosidad de las avenidas e inundaciones», y utilizar «los pocos estudios y mapas que sí que han contemplado el papel de los sedimentos» en este tipo de episodios para extraer conclusiones.

Repensar las alertas

La Aemet alertó días antes de la llegada de una DANA a la provincia de Valencia que podría provocar «crecidas de ramblas e inundaciones en zonas bajas», difundieron a través de diferentes mensajes en sus redes sociales, así como la activación de las alertas a través de su web. Sin embargo, estos mensajes no parecieron ser suficientes. «En este caso lo que ha quedado claro es que los avisos meteorológicos de nivel rojo no han calado en la población y tenemos que revisar los protocolos con la mayor antelación posible», señala Rubén del Campo. Tampoco ayudó que la alerta a los móviles llegara a las 20.11 horas del martes, cuando las crecidas ya inundaban varios pueblos.

Entre los motivos que parecen vislumbrarse están las deficiencias comunicativas entre el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) -que vigila las crecidas en los ríos en base a datos de precipitación, de caudales en diferentes puntos, información geográfica y modelos matemáticos- y los organismos pertinentes, en este caso la Confederación Hidrográfica del Júcar, Protección Civil y el Servicio de Emergencias. De hecho, la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación Hidrográfica del Júcar, publicada en enero de 2023, contempla hacer mejoras en el sistema de comunicación a lo largo de este ciclo hidrológico (2022-2027).

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete