El día que se llevaron a mi padre

El asesinato de su padre y la algarada batasuna en la Sala de Juntas durante la visita del Rey. Dos hitos en la intensa vida de Marcelino Oreja que se narran en su libro «Memoria y esperanza»

Marcelino Oreja Aguirre presenta el miércoles en la fundación Ramón Areces de Madrid un libro que repasa su trayectoria pública vida. Ofrecemos dos episodios extractados: su «memoria histórica» del asesinato de su padre por los socialistas de Mondragón en 1934 y la visita de los Reyes a la Casa de Juntas de Guernica en febrero de 1981, siendo él delegado del Gobierno en el País Vasco.

Víctima del fanatismo

(...) En Éibar y Mondragón la revolución equivalió, de hecho, a una insurrección armada, y el objetivo de los grupos armados era la ocupación «militar» de la localidad. En Mondragón el cuartel de la Guardia Civil era objetivo prioritario de la acción insurreccional; los huelguistas ocuparon las calles, puntos y edificios principales, permaneciendo la Guardia Civil refugiada en su cuartel. El pueblo quedó en manos de los revolucionarios, que proclamaron la «república socialista», ocuparon la estación, destrozaron la central telefónica, requisaron diversos establecimientos, regulando el reparto de alimentos, y detuvieron a un total de sesenta personas consideradas como enemigas de la revolución.

El cabecilla del comité revolucionario era Celestino Uriarte Bedia. Su cuartel general era la Casa del Pueblo. Varios de los miembros del comité fueron a la casa de mi abuelo, donde residían mis padres cuando iban a Mondragón. Mi padre había llegado un par de días antes de Madrid, para pasar una semana con mi madre, que estaba encinta esperando mi nacimiento desde hacía cinco meses. Llevaban casi seis años casados y por fin tenían la gran ilusión de que naciera su primer hijo.

Los revolucionarios, armados con escopetas y pistolas, al llegar a la casa de mi abuelo a las ocho de la mañana tocaron el timbre. Les abrió mi madre. Varios eran trabajadores de la Unión Cerrajera. Bajó mi padre y se lo llevaron a la Casa del Pueblo. Allí se encontró con dos compañeros de la Cerrajera, Resusta y Azcoaga. A los tres los encerraron en una habitación y en el cuarto de al lado constituyeron un «tribunal popular», que acordó darles muerte.

Al poco tiempo, alguien alertó a los revolucionarios de que llegaban al pueblo tres camiones con soldados procedentes de Vitoria. Algunos comenzaron entonces a organizar una especie de defensa, volcando camiones frente a la Casa del Pueblo, para atrincherarse en su interior. En medio de aquel revuelo, según cuenta uno de los participantes en el apresamiento de mi padre, Jesús Trincado, militante ugetista, apareció un tipo a quien éste denomina «peligroso fanático», a quien no identifica pero que he sabido que se apellidaba Ruiz, y preguntó al jefe de la banda: «Celestino, ¿qué hacemos con éstos?», refiriéndose a los tres que estaban detenidos. El líder revolucionario Celestino Uriarte contestó «llevarlos detrás». Los sacaron por la puerta trasera de la Casa del Pueblo, hacia una huerta, y les dijeron que subieran a un murete de poco más de un metro de altura. Azcoaga trepó el muro y se volvió para ayudar a mi padre a pasarlo. Detrás iba Resusta. Entonces sonaron las descargas. Azcoaga pudo escapar, Resusta quedó muerto en el acto y mi padre resultó malherido, con los brazos abiertos en cruz. Presentaba cuatro heridas: un tiro de pistola en la columna vertebral, otro en la cabeza, un tercero en la mano y el cuarto, de escopeta, en el brazo derecho.

Los revolucionarios socialistas, en su huida hacia el monte, vieron tendidos en el suelo a Resusta, que ya era cadáver, y a mi padre en estado agónico. Un nacionalista, Pedro Lizarralde, corrió a la casa cural a requerir auxilios espirituales para mi padre. Acudió el sacerdote don José Marquiegui. A continuación unos carlistas recogieron el cuerpo moribundo de mi padre y se lo llevaron a casa, donde lo recibió mi madre. Falleció a los pocos minutos. Don José Marquiegui, de quien oí hablar con frecuencia a mi madre, fue un gran sacerdote, que tuvo el valor de acompañar a mi padre en sus últimos momentos. Nacionalista, como otros sacerdotes de Mondragón, fue fusilado a la llegada al pueblo del ejército de Franco. Mi madre recordaba siempre con enorme pesar este hecho.

Viaje histórico

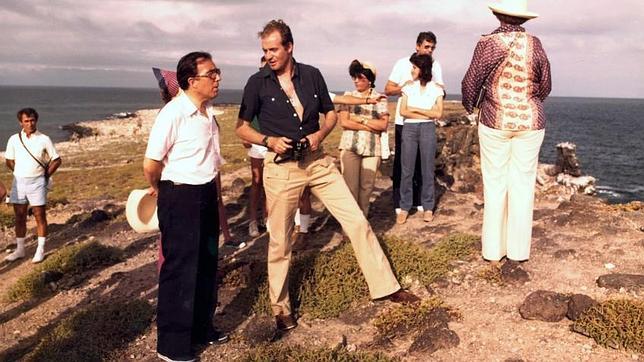

Comencé a darle vueltas al asunto más importante que tenía por delante, que era el viaje de los Reyes al País Vasco. Era una ilusión que yo había tenido desde hacía tiempo. Así se lo había dicho al Rey y él compartía plenamente la idea del viaje. La prueba es que incluso en unas circunstancias como aquéllas, con un jefe de Gobierno dimitido, el Rey no dudó en mantener el calendario tal como se había programado. (...) Los Reyes llegaron a Vitoria el 3 de febrero, un día de niebla cerrada que hizo temer hasta última hora el desvío del avión a Sondica. Suárez me había llamado unos días antes para decirme que en su primera noche los Reyes podían hospedarse en Los Olivos. Le dije que donde debían alojarse, si pernoctaban en Vitoria, era en Ajuria Enea o en otro lugar que se eligiera, pero no en la residencia del delegado del Gobierno, lo que se vería mal por parte del Gobierno vasco. Estoy seguro de que al Rey, que tenía gran sensibilidad para estas cosas, nunca se le hubiera ocurrido tal idea.

En el aeropuerto de Foronda, como era previsible, hubo una calurosa acogida, pero con incidentes protagonizados por varios parlamentarios de Herri Batasuna, que entonaron el Eusko gudariak al paso de los Reyes. Esto de ninguna manera podía empañar el éxito de aquella primera jornada. Cerca de siete horas intensas de actividad, permanecieron los Reyes en Vitoria. (...) Llegaron al acuartelamiento de Basauri, donde fueron espléndidamente recibidos. Había sido invitada a entrar la población de los alrededores, que se concentró para dar la bienvenida a los soberanos. Luego, en la plaza de Moyua, donde tiene su sede el Gobierno Civil de la provincia y que serviría esa noche de alojamiento a los Reyes, varios miles de personas los aclamaron, obligándoles a saludar desde el balcón (...)

Por la noche, hacia las nueve, tuve una llamada de teléfono de uno de mis «contactos» abertzales para decirme que sabía de buena fuente que habría algún incidente en el acto del día siguiente, ya que los diputados de Herri Batasuna, que nunca participaban en actos institucionales, habían anunciado que acudirían a la Sala de Juntas de Guernica y que no lo harían con buenas intenciones. Le pregunté qué podía suceder y me dijo que no tenía información, pero que podía ser un abucheo a la entrada de los Reyes o proferir gritos en el interior o entonar algún canto que impidiera el discurso del Rey. Tomé buena nota, redacté un papel a mano y llamé a Sabino para contárselo, entregándole la nota que había preparado. Sabino me dijo que, a pesar de la hora, debía contárselo personalmente al Rey y así lo hice. El Rey, como siempre en estas situaciones, lo acogió con total serenidad, me dijo que no me preocupase y nos fuimos a descansar.

No puedo negar la inquietud que sentía cuando nos trasladamos a Guernica al día siguiente. Guernica para mí es un lugar lleno de recuerdos y evocaciones. Cercano a Ibarranguelna, donde nació mi padre, fue la sede de las libertades vascas, y mi padre siempre hablaba de aquel lugar con respeto y veneración. El nonato Estatuto de 1931 llevaba el nombre de aquella villa, aunque el acto que tradicionalistas y nacionalistas quisieron celebrar allí en julio de 1931 no pudo llevarse a cabo por oposición del Gobierno de la República, y tuvo lugar en Estella. Pero el nombre que quedó fue el de Guernica, que se recuperó en el año 1936 y más tarde en 1979.Todos estos recuerdos se agolpaban en mi mente cuando mi mujer y yo viajamos hasta allí.

La actitud del Rey fue perfecta

Nos instalamos en la Sala de Juntas. Los Reyes llegaron entre aclamaciones de la población que esperaba a la puerta. Entraron en la sala y, desde la planta superior, pude ver cómo se acomodaban las autoridades y los parlamentarios; allí estaban, como me habían anunciado, los representantes de Herri Batasuna. Nada más comenzar a hablar el Rey entonaron el Eusko gudariak, su himno de guerra, cuando precisamente se trataba de ponderar la paz en Euskadi. La actitud del Rey fue sencillamente perfecta. Se mantuvo enhiesto, sereno, sin sonrisas ni crispaciones mientras que al lehendakari y al presidente del Parlamento vasco se los veía inquietos y desconcertados, sin saber qué hacer y como reaccionar en tales circunstancias. Los minutos que transcurrieron parecieron eternos. Los gestos de los cantos eran provocadores, con el puño en alto, y así pasaron los minutos hasta que por fin el presidente mandó que abandonasen la sala. No fue tarea fácil por su resistencia, pero se logró al fin y fue entonces cuando el Rey, con toda naturalidad, tomó la palabra y comenzó diciendo: «A quienes practican la intolerancia, desprecian la convivencia y no respetan ni las normas más elementales de una ordenada libertad de expresión», para luego proclamar «mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco».

Quien esto decía no era sólo el Rey de España, sino también el descendiente de una larga lista de soberanos que llevaron con orgullo el título de Señores de Vizcaya desde que una región española pasó a formar parte del Reino de Castilla en plena Edad Media. «Desde entonces —escribe Sánchez Albornoz— los vascos de hoy han vivido hombro con hombro con los demás hispanos las horas alegres y las horas tristes». Alegres como cuando el Rey visitaba las más viejas tierras de Iberia. Tristes como cuando un puñado de fanáticos entonaron sus himnos puño en alto. Fue un acierto que todo el acto se mostrase desde la televisión a todos los españoles, para que cada uno sacase de primera mano los juicios adecuados.(...)

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete