artes&Letras

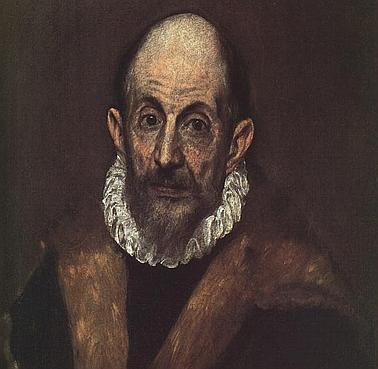

El Greco en el siglo XIX (y V)

Con esta entrega ponemos fin a las consideraciones que se hacen sobre El Greco en el siglo XIX y lo dejamos a las puertas de real descubrimiento en los albores del siglo XX

Hemos ido desgranando todo tipo de opiniones, entre otras la de la «enajenación mental». A este respecto, conviene hacer notar que el primero en defender la hipótesis de El Greco como un artista aquejado de alguna dolencia mental fue Eugenio Llaguno y Amirola (1724-1799) en su obra monumental Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su Restauración, editada en cuatro volúmenes. Llaguno, que se había detenido a comentar la actividad de El Greco no sólo como pintor, sino también como escultor y arquitecto, señala que «parece que El Greco tenía lúcidos intervalos y que alternaban en él la razón y el delirio». La hipótesis enseguida adquirió estatuto de tesis, hasta el extremo de que se sobredimensionó y adquirió proporciones de leyenda –asumida, por lo demás, con indisputable criterio de verdad.

La postura de Llaguno, más allá de su fortuna y de su recorrido, nos ratifica, una vez más, que los pareceres encontrados serán aún muy frecuentes, y las peregrinas explicaciones a la personalísima concepción del dibujo y el color del genio de Creta tienen su raíz en autores de peso, como Gregorio Cruzada Villaamil, que firma las siguientes palabras en 1865, fecha de publicación de su Catálogo provisional, historial y razonado del Museo Nacional de Pinturas.

«Ignórase aún la causa y la fecha fija de la venida á Toledo de este pintor, tan terco y extravagante como dotado de muy grandes condiciones para el arte. No cabe duda alguna acerca de su patria, como tampoco debe haberla en suponer que fue discípulo de Tiziano, o, que a lo menos, se aleccionó copiando y estudiando sus obras. Aparece pintando en Toledo á mediados del siglo XVI y gozando ya de gran fama hacia 1570. Cuéntase que enojado de que le dijesen que se parecía a Tiziano, trató de cambiar por completo de estilo, buscando uno original, que a ningún otro se pareciese; pero lo cierto es que el Greco perdió la razón para la pintura, y que sus cuadros todos, como obras de un loco, tienen, al lado de exageraciones y ridiculeces inconcebibles, momentos de lucidez en que se ven rasgos de genio y una valentía de color y expresión que sólo se hallan en los grandes maestros. Escultor, arquitecto, aficionado a la poesía y a todas las artes, filósofo y escritor, inundó la provincia, y aún puede decirse que España entera, de cuadros de su mano, y sacó discípulos tan aprovechados como el P. Mayno, Tristán, Orrente y su hijo Manuel».

Sin embargo, para que la crítica decimonónica del ramo se exhonerara de la tópica desacreditación de El Greco traída del XVIII, hubo de aparecer Ramón López Soler, sin duda, el primer crítico que considera la supuesta desmesura y extravagancia de El Greco como un signo de su personalidad pictórica, como un recurso de estilo, como una seña de identidad creativa. Se trata de Los bandos de Castilla o El caballero del cisne (1830), una novela histórica donde la huella de Sir Walter Scott se deja sentir en lo que se estima algo más que una influencia, deuda, por otra parte, reconocida por el propio López Soler. Llamamos la atención sobre la temprana fecha en la que el autor romántico escribe lo siguiente en el prólogo de la obra citada:

«(…) aquellas figuras de líneas colosales [en los cuadros de El Greco] que, sin guardar proporción con las demás, las prestan algo de su propio espíritu y energía por el maravilloso efecto de una contraposición bárbara o sublime».

Para encontrar juicios tan afectos, no viciados por los restos del secular desdén del que El Greco había sido objeto, debemos llegar al último tercio de la centuria, y adentrarnos en la Institución Libre de Enseñanza. Cabe decir que, si la primera revisión al alza de El Greco viene dada por la corriente de nacionalismo que es inherente al movimiento romántico -pese a los desprecios de los castizos a los que ya hemos hecho mención-, el segundo y definitivo impulso lo experimentaría la figura de nuestro pintor por la enérgica y pasional defensa que, de su talento, se hizo en el seno de la Institución Libre de Enseñanza . Esa doble vocación de los institucionistas por abrirse hacia Europa y por recuperar algunos de los signos del pasado nacional para configurar, con ello, el punto de apoyo para la regeneración habría de llevarles, casi inexorablemente, a El Greco. La Institución, en definitiva, parecía abrir, con su ideario, tan enraizado en la modernidad como en la defensa de la tradición, una nueva corriente crítica a la que parecen pertenecer nombres como el de Modesto de Castro, que reivindica no sólo la pertenencia de El Greco a la escuela española de pintura, sino que lo erige en iniciador de la misma:

«(…) Domenico Theotocopuli, el Greco , trae a España el contingente de un saber técnico adquirido en la primera escuela práctica del mundo, la veneciana, y una originalidad de concepción desconocida hasta entonces: a los tipos convencionales, al ideal de los italianos más pagano que cristiano, sustituye el tipo real: propone valientemente todos los problemas cuya resolución ha de formar un día la gloria del gran Velázquez y crea la escuela verdaderamente española en la que se funde en feliz realismo de la forma con la poesía del sentimiento».

En parecidos términos, y estimulado por la emoción de una posición compartida, se expresaría Martín Rico, que no dudaría en afianzar la idea de un Greco a la cabeza de la escuela española de pintura, al tiempo que clamaba por unas mejores condiciones de conservación y exhibición de las obras del cretense y, por extensión, de todo el patrimonio nacional. No restaba ya más que bruñir la figura del Cretense con la supresión de ciertas excrecencias críticas o maledicencias legendarias como la de su supuesta locura; de ello se encargaría Salvador Viniegra, subdirector y conservador del Museo del Prado, que sentenciaría «El Greco nunca estuvo loco: es una creencia vulgar, sus obras, no son las obras de un loco…».

Como vemos, las condiciones para su restitución definitiva estaban ya creadas a las puertas del siglo XX. Un hombre, Manuel Bartolomé Cossío, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza un auténtico magma intelectual pro-Greco llamaría a esa puerta con una visión nueva que representará la eclosión definitiva del genio. De tal capítulo y del efecto que provocó en la posteridad escribiremos próximamente en estas mismas páginas.

Noticias relacionadas

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete