Espejismos en una pandemia

Predicciones falsas que nos creímos en el confinamiento

Íbamos a salir «más fuertes», repoblar la ‘España vaciada’ o contaminar menos gracias a un teletrabajo que nos volvía más eficientes. La vuelta a la ‘vieja normalidad’ y el tiempo lo desmienten

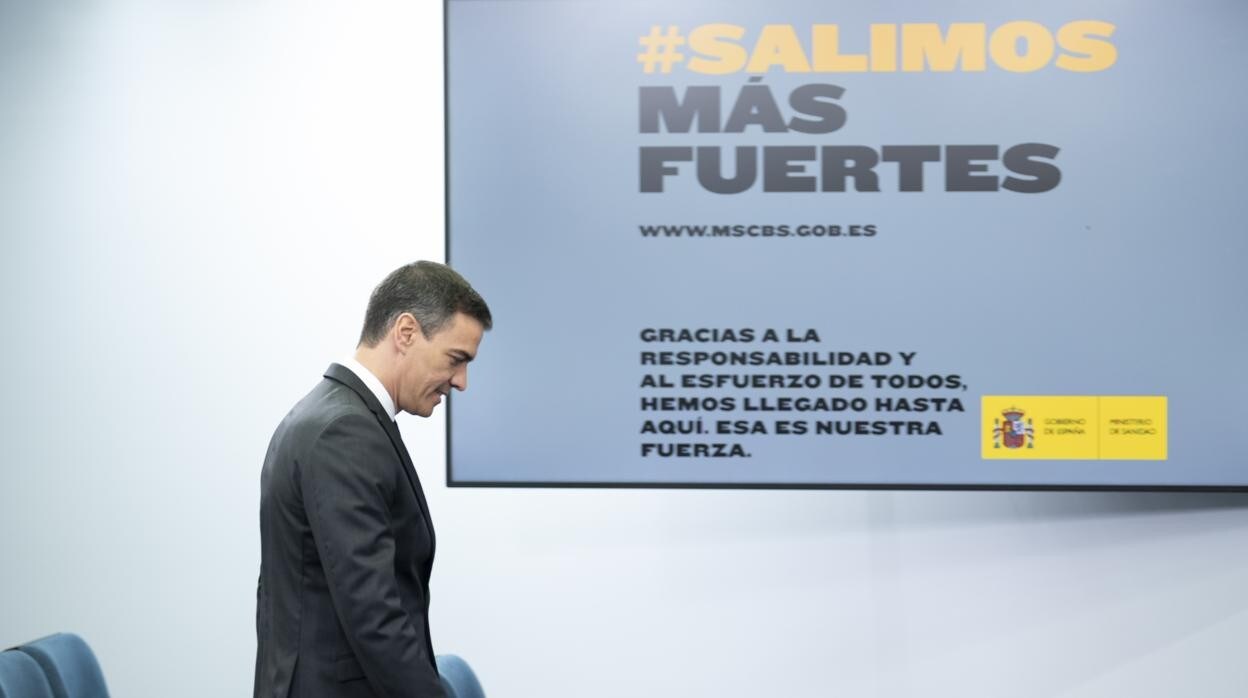

«Salimos más fuertes» . Fue la campaña que lanzó La Moncloa en mayo de 2020, cuando las cifras oficiales registraban casi 29.000 fallecidos por Covid-19. «Después de estos días ya solo piensas en ganar», se decía en uno de los vídeos que ... difundió el Gobierno con esos violines de fondo que se suelen utilizar en las campañas electorales . En pleno parón económico por la crisis sanitaria, instituciones, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación se afanaron en buscarle la cara positiva a la pandemia. Cuando se acabara «todo esto», que ahora es «todo aquello» íbamos a convertirnos en mejores personas , contaminar menos, mejorar nuestras rutinas laborales gracias a las bondades del teletrabajo o incluso dar aire a la ‘España vaciada ’ con el éxodo de las ciudades al campo. Hoy, ya más cerca de la ‘vieja normalidad’, evaluamos si aquellas predicciones han envejecido bien o los datos las han relegado a la categoría de deseo.

Noticias relacionadas

«El eslógan de ‘vamos a salir más fuertes’, o el de ‘nadie quedará atrás’ no eran más que frases hechas para crear un clima de opinión favorable al Gobierno y a sus decisiones. Una suerte de ‘disco rayado’ al más puro estilo de propaganda política . No digo que fuera malo, cualquier ejecutivo hubiera hecho lo mismo, pero nadie sabía, ni siquiera los que los generaron, si aquello iba o no iba a cumplirse . Muchos han quedado atrás, entre ellos millones de jóvenes sin empleo y con un futuro muy incierto. Qué decir de muchos mayores, que han perdido amigos, familiares y dos años irrecuperables. La brecha tecnológica se ha agrandado hasta extremos insoportables para la gente más mayor», asevera Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y director de Sociométrica.

Se predijo que la pandemia traería graves consecuencias para la salud mental. En Alemania muy pronto la bautizaron como ‘la otra pandemia’ y la OMS, esta vez, no cambió de criterio sobre los resultados psicológicos del virus. Y así ha sido. El consenso sobre que la pandemia nos ha dejado ‘tocados’ es generalizado . Pero, ¿actuamos bien en los momentos más difíciles de la crisis?, ¿fuimos tan solidarios como se nos hizo creer que éramos?, ¿respetamos la libertad del otro?

Un estudio publicado en marzo de este año por la revista ‘Nature’ reveló que los españoles, durante los meses de reclusión en casa, «tomaron decisiones más arriesgadas, vieron erosionado su civismo y buscaron el beneficio inmediato». El ‘shock’, concluyen, mermó la capacidad cognitiva en la población y de esa falta de raciocinio se derivaron los actos precipitados. Gonzalo Adán matiza que «las arengas gubernamentales», junto al confinamiento y al drama de los miles de muertos, fomentaron una necesaria solidaridad con el fin último de erradicar cuanto antes la pandemia.

Si teclea en Google: «Las 10 mejores cosas que nos deja la pandemia» se encontrará, a la cabeza de cada lista, la solidaridad cívica o la reducción a largo plazo de la emisión de CO2. Pero ni rastro de la intolerancia hacia ‘el otro’ o del miedo a volver a coger el metro

Solidaridad e intolerancia

«Los peligros y las amenazas generan cohesión en torno a la autoridad, y el Gobierno no hizo más que canalizar esta necesidad psicológica colectiva de protección, haciendo ver que las normas eran necesarias. Por eso, cuanta más solidaridad, más intolerancia con los disidentes . La propia colectividad no podía permitir que el sacrificio de una mayoría quedara en riesgo por la indisciplina de unos pocos. El negacionismo o las corrientes antivacunas, aunque se respeten, son vistas por la mayoría como faltas de responsabilidad colectiva», zanja el director de Sociométrica.

Si teclea en Google: «Las 10 mejores cosas que nos deja la pandemia» se topará, en casi la totalidad de los casos, con que la solidaridad ciudadana encabeza la mayoría de ránkings, pero ni rastro del matiz por el que esa solidaridad puede desembocar en intolerancia hacia el que no cumple las normas como la autoridad dice que debería. Sin embargo, hay otra predicción que se disputa con la ‘solidaridad colectiva’ los primeros puestos en las listas: la contaminación y el despertar de la conciencia mediambiental.

Sí, con las ciudades confinadas, se redujo la emisión de gases de efecto invernadero. Es difícil intentar revatirlo. Pero las previsiones en aquellos días iban más allá. El 7 de abril de 2020, en el punto álgido de la pandemia, la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, afirmó que la pandemia había de verse como una oportunidad para construir una «economía diferente , una en la que las finanzas y las acciones impulsen empleos sostenibles , el crecimiento verde y una forma distinta de vida».

Se confió en que las formas de trabajo en remoto contribuirían a la construcción de ciudades verdes en las que los automóviles tenían los días contados. «La contrapartida del Covid ayuda al ecologismo», confió Andersen . De momento, los datos indican que no atinó demasiado. El informe de situación sobre la crisis climática que Naciones Unidas difundió el pasado mes de septiembre recordaba que los planes para la recuperación económica tras el parón mundial en 2020 se vieron como una oportunidad para «intentar corregir el rumbo que tenía fijado el ser humano hacia el desastre ecológico», debido al aumento continuado de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La ONU alerta en dicho informe de que «no hay indicios de un crecimiento más ecológico:las emisiones de dióxido de carbono están aumentando rápidamente tras una disminución pasajera debida a la desaceleración económica. El cambio climático y sus efectos se aceleran».

Paradojas del teletrabajo

¿Qué está pasando en las grandes ciudades españolas? Según Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, si comparamos el nivel de tráfico en septiembre y octubre de 2019 en Madrid, con el que se ha registrado en estos dos últimos meses de 2021, vemos cómo actualmente se ha recuperado el 90 por ciento de la circulación de automóviles de la época pre-pandémica. Hay incluso puntos de la ciudad, como la M-30, en los que ahora se registra más tráfico que en 2019 (un 20 por ciento más).

Por el contrario, la vuelta al transporte público está siendo mucho más lenta (hemos recuperado el 70 por ciento de la afluencia que se registraba en 2019). «El bus o el metro aún se perciben como medios menos seguros para desplazarse por el miedo a contraer el virus». En esta línea, Greenpeace España denunció el pasado 22 de septiembre –Día Mundial Sin Coche– que «el automóvil está siendo el medio de transporte ‘ganador’ en la vuelta al trabajo post-pandemia».

Pero existe otra paradoja que los gurús medioambientales pasaron por alto en sus predicciones más optimistas: « El teletrabajo está teniendo un efecto perverso en la contaminación . Si un madrileño trabaja dos días a la semana en casa, no le compensa pagar el abono transporte que le permite coger el metro, el bus o el cercanías. Si se lo puede permitir, prefiere llegar a la oficina en su propio coche porque, en un modelo mixto de trabajo, el transporte público ya no sale tan rentable como antes», explica Carabante.

Sobre la incorporación del modelo mixto de teletrabajo en la vida laboral quedan pocas dudas. En los primeros meses de la crisis sanitaria el modelo no fue híbrido –gran parte de la población dejó de ir a la oficina– y esto provocó que algunos trabajadores optaran por abandonar las metrópolis. Por primera vez desde 2016, según datos del INE, las grandes ciudades españolas registraron un saldo migratorio negativo . Se dijo entonces que el éxodo urbano había impulsado la repoblación de algunos municipios pequeños. ¿Fue un espejismo o una oportunidad para la ‘España vaciada’, como se predijo entonces?

«Las evidencias de ese éxodo de la ciudad al campo son testimoniales . Si comparamos los números de enero de 2020 y enero de 2021 vemos como la migración se produjo, pero el cambio fue mínimo . Los comentarios han estado basados en impresiones», afirma Carmen González Enríquez , directora de las Áreas de Opinión Pública y Migraciones del Real Instituto Elcano.

González apunta que lo único que los datos confirman es un «muy ligero incremento de la población en municipios de menos de 20.000 habitantes» . En enero de 2020, el 30,27 por ciento de la población española vivía en estos núcleos de población. Un año después, el porcentaje era del 30,57 por ciento. Trés décimas de realidad frente al espejismo.

«Las pruebas del éxodo de la ciudad al campo son testimoniales. La migración se produjo, pero fue mínima»

Por otra parte, está lo que evidencian los portales de vivienda y que el padrón aún no ha registrado: «Los municipios cercanos a las grandes ciudades, las llamadas ciudades dormitorio, recibieron en los meses de confinamiento más población de la habitual . Algo que nos puede dar una pista del modelo al que nos dirigimos», concluye González.

Andrés Rodríguez-Pose , al frente de la cátedra Princesa de Asturias de Geografía Económica de la London School of Economics reconoce que la pandemia ha acelerado tendencias que ya se habían detectado antes de la explosión del virus . Una de las más evidentes es que compramos ‘online’ cada vez más y que «ya nadie cuestiona que el futuro de muchos negocios está en la pantalla».

Los jóvenes son urbanitas

Sin embargo, dice, «hemos cometido el error de creer que un evento de tal magnitud afectaría a todos los campos de la vida. A veces, queriendo ver la parte positiva. Y esto no es así». Este experto explica que la gente quiso evitar los confinamientos en las ciudades porque estas se percibieron como focos de infección. « Fue algo coyuntural. Las ciudades tienen muchas ventajas que no estamos dispuestos a abandonar tan fácilmente. La juventud emigra a las ciudades por razones económicas, pero también sociales. Quieren vivir otra vida, lo ven como una oportunidad de conocer gente nueva e incluso buscar pareja».

Además, esgrime que la posibilidad de que la gente se vaya a deslocalizar si estamos en un modelo de trabajo mixto va a ser «remota, muy difícil» . Si nos trasladamos, puede ser que lo hagamos a las periferias de las ciudades, los suburbios, aquellos lugares donde la vivienda es más barata y podemos llegar rápido al lugar de trabajo.

Sin olvidar –dice– que hay un factor muy específico que se da en España y que conviene tener en cuenta: estamos a la cola de la OCDE en trabajos que se pueden hacer a distancia , al mismo nivel que países como Bulgaria. De media, en la OCDE el 40 por ciento de la población puede cumplir su jornada laboral desde el ordenador de su casa. En España, este porcentaje es del 35 por ciento de la población y en muchas ciudades de tamaño medio se encuentra en torno al 25 por ciento.

Además de ser un modelo más limitado en nuestro país, cada vez son más numerosos los estudios que alertan sobre la ‘cara B’ del teletrabajo: podría no ser el modelo más productivo. (De momento, un informe elaborado por Antonio Núñez, de la consultora Parangon Partners y profesor del IESE, alerta de que e l teletrabajo ha supuesto un incremento de los costes para el 67 por ciento de las empresas españolas ). En una reciente actualización del informe se constata que la presión del teletrabajo «ha polarizado la situación interna de las empresas».

Quizá no fueran solo los violines en lo que el Gobierno se equivocó al plantear la campaña del #SalimosMasFuertes.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete