La vida en una imprenta sevillana del siglo XVII

El investigador Eduardo Peñalver publica una obra monumental dedicada a las prensas de la ciudad

El motor de la industria tipográfica en Sevilla fue la publicación de menudencias y relaciones de sucesos

La Biblioteca de la Hispalense adquiere un valioso manuscrito sobre Luis de Góngora

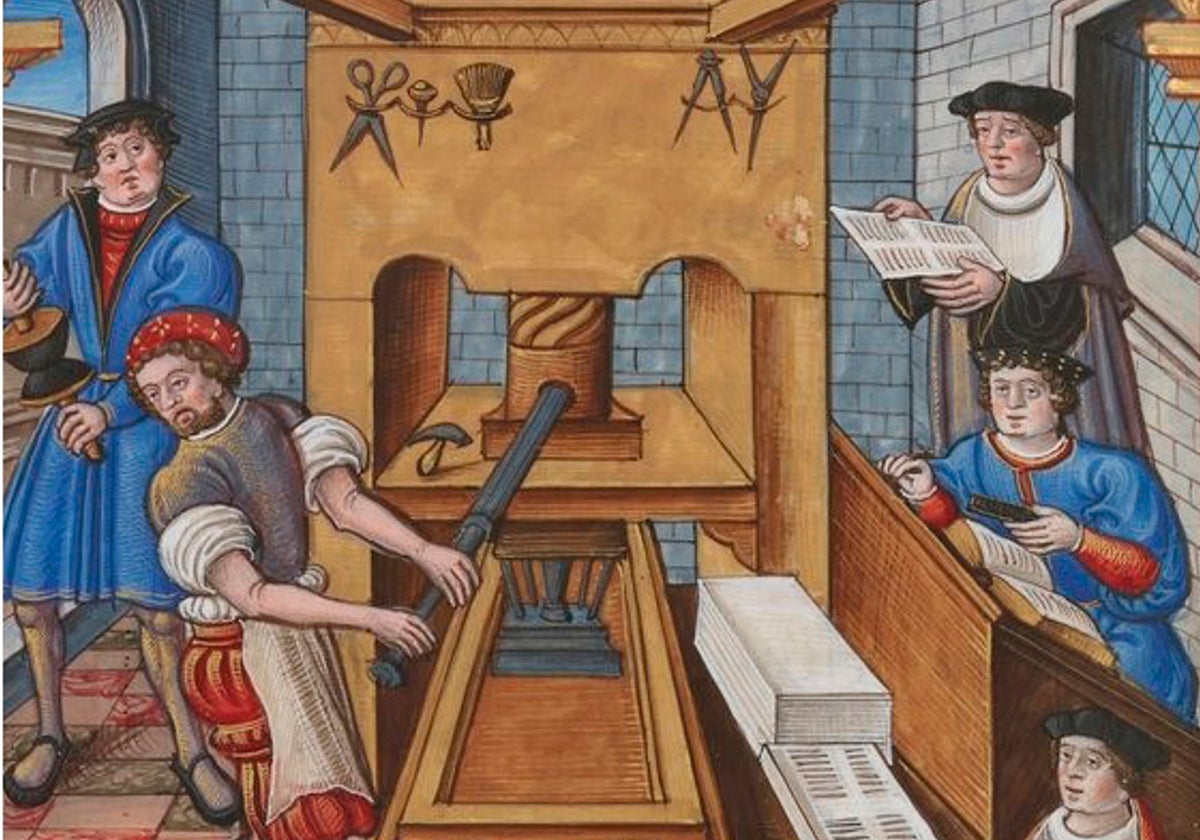

De la calle salía un olor a tinta, madera y plomos calientes. Las prensas no paraban en todo el día y, cuando llegaba la noche, había que alumbrar las estancias para que los oficiales y aprendices siguieran trabajando. Las resmas de papel se agolpaban en la casa de moldes de Jacobo Cromberger, el lugar de donde salió la primera prensa a América en el siglo XVI. Un negocio floreciente que desapareció y cuya memoria quedó olvidada. Tanto fue así que la famosa calle de la Imprenta perdió su nombre y pasó a denominarse en el siglo XIX como la popular taberna que allí se levantaba: Pajaritos.

El hecho de que la calle de la Imprenta cambiara su nombre por el de una taberna es toda una metáfora de la historia de Sevilla. Sólo una placa recuerda que allí estuvo la imprenta Cromberger en la ciudad que alguna vez fue celebrada por sus casas de moldes.

El siglo XVI fue la época dorada de la imprenta en Sevilla, como demuestra el negocio de Cromberger. Poco a poco todo va languideciendo. La ciudad entra en su decadencia en el Seiscientos y también lo hace el negocio de las prensas. Sin embargo, no todo fueron sombras. Sevilla siguió siendo una de las ciudades más adelantadas en el arte de la imprenta.

El investigador y bibliotecario Eduardo Peñalver Gómez (Sevilla, 1960) conoce bien el mundo de los libros. Podría reconocerse trabajando en una de aquellas antiguas casas de moldes donde ejercían su oficio tipógrafos, editores y libreros. Al mundo de los libros ha dedicado toda su vida vinculado a la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Acaba de jubilarse después de haber trabajado como responsable del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Hispalense. En su discurso de ingreso como miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras rescató el curioso mundo de las relaciones de sucesos impresas en Sevilla en el siglo XVII, un género que con el tiempo daría lugar a la prensa escrita y en el que la ciudad destacó como centro tipográfico.

Este martes volverá a recuperar este tema en la presentación en la Academia de una obra monumental en la que ha trabajado durante décadas: 'La imprenta en Sevilla en el siglo XVII (1601-1700)'. Tres volúmenes, publicados por la Universidad de Sevilla, la de Salamanca, Córdoba y La Coruña, en los que consigue reproducir cómo era la Sevilla de la época a través del trabajo en las casas de moldes.

Mapa de las imprentas

En esta obra, Eduardo Peñalver consigue recrear el mapa de la Sevilla de las imprentas en el siglo XVII. Además del minucioso trabajo de recopilación, Eduardo Peñalver consigue trascender el dato histórico para mostrar un curioso espejo de la ciudad. Gracias a esta obra descubrimos la sociología de los trabajadores de las imprentas y aspectos de su vida cotidiana. Incluso parece surgir entre las páginas el famoso Titivillus, el demonio que visitaba los talleres de impresores y que cargaba en su saco los gazapos acumulados durante el día por los oficiales, todas esas erratas que presentaría el día del Juicio Final. La vida en las imprentas también desvela las relaciones personales en un gremio en el que eran muy habituales los enlaces matrimoniales, además de la importancia de las viudas de impresores como mujeres emprendedoras.

Dibuja el investigador la actividad impresora en Sevilla con gran demanda a causa de la floreciente industria del pleito en un lugar de continuos conflictos y la necesidad de literatura religiosa, sin olvidar la relevante exportación de libros a América.

Pero en lo que destaca la ciudad como adelantada en la impresión es en las llamadas menudencias, que incluían relaciones de sucesos, romances, relaciones de comedias, villancicos, bandos, cédulas, pragmáticas, libelos y hojas volantes.

El historiador Antonio Domínguez Ortiz ya planteó la importancia de Sevilla como el lugar de nacimiento y desarrollo del género en España. Sin embargo, es cierto que la profusión de este tipo de impresiones contrastaba con otros proyectos editoriales anteriores. Por ejemplo, en el siglo XVI la ciudad había tenido un papel muy importante en la edición de libros científicos por el establecimiento de la Casa de la Contratación y porque de aquí partían las expediciones del Descubrimiento.

En el siglo XVII todo eso decae. «La especialización de los impresores sevillanos en la edición de relaciones de sucesos se ha interpretado como una muestra de debilidad de la industria tipográfica, de derrota frente a la competencia que representaban los grandes libreros europeos», explica Peñalver señalando esa sensación de que la ciudad parecía haber desistido de abordar proyectos editoriales importantes.

Sin embargo, el investigador subraya otro aspecto en el que también ha incidido la historiadora Carmen Espejo, especialista en este tipo de género que fue tan popular en Sevilla. Y es que los impresores sevillanos se especializan en este mercado hasta el punto de que en la ciudad se imprimió al menos el 40 por ciento de las relaciones de sucesos de que se tiene noticia. Así, de alguna forma, Sevilla se convierte en el taller en el que se ensayaron las primeras fórmulas del periodismo.

Naturaleza efímera

Lo que nos ha llegado del trabajo de esas imprentas es mínimo en comparación con lo que se produjo a causa de la naturaleza efímera de estas menudencias tipográficas. Los libros se conservaban pero no estos folletos, pliegos y papeles. Pero en la ciudad surgió otro hecho inesperado: la aparición de una importante generación de bibliófilos en el siglo XIX. «La temprana afición por este género por parte de señalados bibliófilos garantizó la conservación de un número elevadísimo de relaciones de sucesos», asegura Eduardo Peñalver.

Por otro lado, las instituciones sevillanas que funcionaron como auténticos motores de la industria tipográfica fueron los dos grandes centros educativos de la época: el Colegio de Santa María de Jesús, fundado en 1505 por maese Rodrigo Fernández de Santaella, y el Colegio de Santo Tomás, de la Orden de Predicadores, impulsado por el arzobispo Diego de Deza. «Algunos de los episodios de esa rivalidad se reflejaron en publicaciones», apunta Eduardo Peñalver. Otros centros de poder que impulsaron las prensas fueron el Arzobispado y el Cabildo, el Concejo de la Ciudad y la Real Audiencia.

Otra particularidad del negocio de la imprenta en el siglo XVII fue la introducción de la burocracia en el proceso de edición. La primera pragmática de los Reyes Católicos, poco después de la introducción de la imprenta en España en los tiempos aún de los incunables (los libros impresos antes de 1500), era bastante favorecedora con el negocio de los moldes. Algo que va cambiando en cuanto los poderes advierten de la peligrosidad de la difusión de determinados contenidos, sobre todo, los doctrinales. Es así como aparece la legislación de comisiones, censuras, aprobaciones, pareceres, licencia de la religión y del arzobispado, licencia de los poderes civiles, tasa, fe de erratas y privilegio y licencia reales. La burocracia -igual que ocurre hoy- complicaba y retrasaba todo.

Tensiones territoriales

Otra circunstancia que también introducía retrasos en la edición eran las correcciones y las tasas: «Eran los trámites que más demoraban la finalización del penoso trámite de la publicación de un libro. Había cierta escasez de correctores, y los libreros y editores solicitaron su descentralización, es decir, que las ciudades pudieran nombrar correctores, o que las universidades se encargaran de las correcciones», afirma Peñalver mencionando la queja que existió por parte de los impresores sevillanos. También ocurrió en Salamanca y en Madrid en 1582, pero ambas ciudades lograron que la corrección recayera en la Universidad de Salamanca y en la de Alcalá, respectivamente, mientras que la sevillana no fue atendida. Tensiones territoriales que curiosamente también parecen reflejos especulares de nuestro presente.

Tampoco faltaron, como ocurre hoy, las ediciones ilegales: las falsificadas (con pie de imprenta falso) y las contrahechas (que intentaban suplantar una edición legal preexistente copiando todos o algunos de los datos de impresión). En cierto modo serían las ediciones piratas del actual mercado editorial. Se daba mucho en el caso de las exitosas comedias donde incluso se atribuían autorías fraudulentas. Parece que los impresores sevillanos fueron proclives a la práctica de la falsificación, como ocurrió con Manuel de Sande que publicó ediciones contrahechas, especialmente de las populares comedias de Lope de Vega que contaban con un público asegurado.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete