Arte y demás historias

Los españoles de antes

España ha estado poco poblada con respecto a otras naciones europeas a lo largo de la historia, hecho que se aprecia claramente mirando al pasado

España padece en la actualidad un serio problema demográfico. Nuestro país tiene cuarenta y siete millones de habitantes y la esperanza de vida se sitúa en torno a los ochenta y tres años. Los avances científicos que se han sucedido en el siglo XX han conseguido erradicar muchas enfermedades, por lo que la tasa media de vida se ha incrementado considerablemente, además de producirse un espectacular aumento de la población dejando atrás tasas muy elevadas de natalidad y mortalidad. En el presente la preocupación reside en la falta de nacimientos, en palabras del experto Alejandro Macarrón: «O tenemos más niños o esta sociedad es inviable.» Aun así, es necesario señalar que España ha estado poco poblada con respecto a otras naciones europeas a lo largo de la historia, hecho que se aprecia claramente mirando al pasado. Sorprende saber que en el año 1900 España tenía cerca de diecinueve millones de habitantes con una esperanza de vida en torno a los treinta y cinco años.

Echando la vista atrás, nos remontamos al siglo XVI, un momento de esplendor económico y de fuerte expansión en el que la población rondó los siete millones. Por el contrario, durante la siguiente centuria se produjo un estancamiento, e incluso un retroceso debido a las sucesivas guerras y a las terribles epidemias de peste que asolaron ciudades enteras; solamente en Sevilla murieron en torno a sesenta mil personas en el año 1649. La medicina no poseía conocimientos ni medios para hacer frente a numerosas enfermedades de las que hoy en día nos libramos rápida y eficazmente a través de las vacunas. La viruela era mortífera y muy común, aunque era posible salvarse. Sabemos por las crónicas que muchos quedaban afeados por sus marcas, tal y sucedió a Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V.

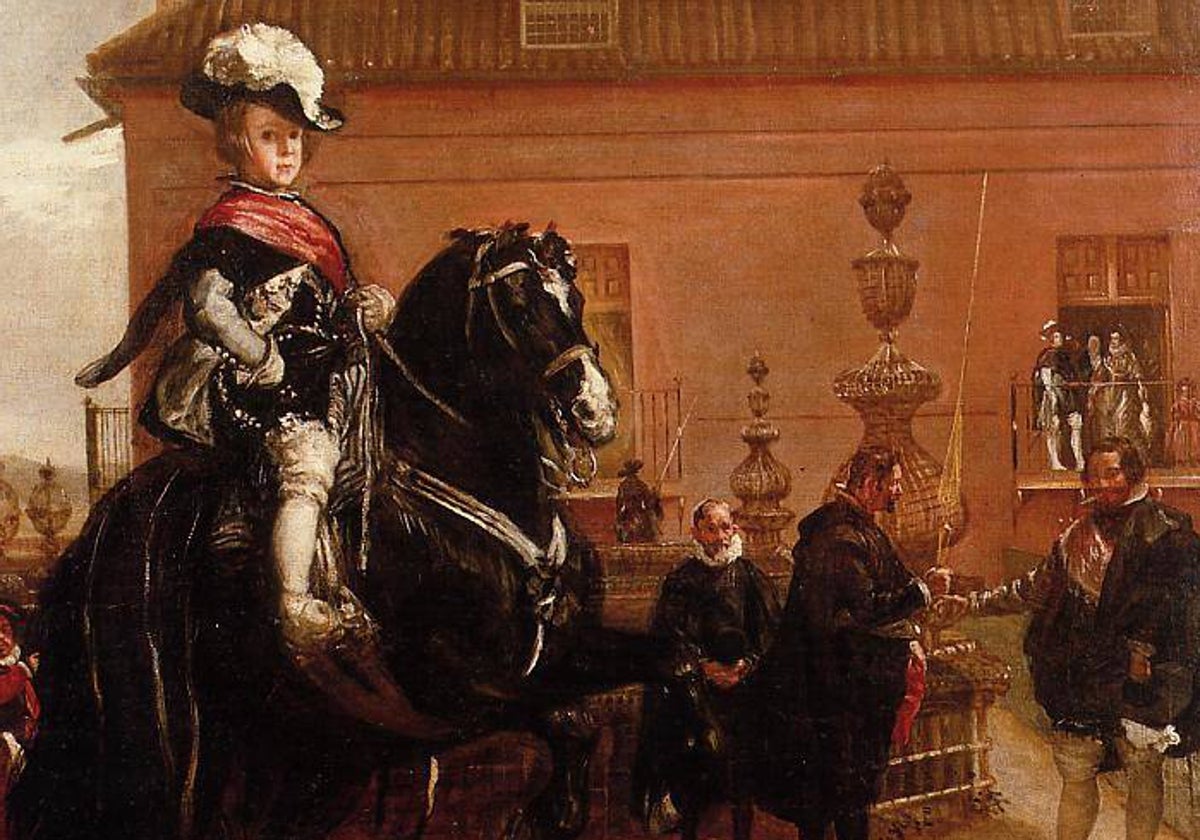

Una de las causas más comunes de fallecimiento entre las madres fue el tétanos puerperal, debido a la falta de higiene en el proceso del corte del cordón umbilical. La mortalidad infantil era altísima y no solo afectaba a los menos pudientes. Si pasamos revista a la descendencia de los reyes de España desde tiempos de Carlos V, comprobamos consternados la cantidad de infantes que murieron. Felipe IV tuvo que enterrar a nueve hijos (Velázquez inmortalizó al malogrado Baltasar Carlos y a Felipe Próspero). La misma suerte corrió su sobrino carnal y yerno Luis XIV: de los seis hijos que tuvo con la infanta María Teresa, solo sobrevivió el mayor. Ya en el siglo XVIII la cosa no mejoró en exceso, pues Carlos IV y María Luisa de Parma, que eran primos hermanos, dieron sepultura a ocho de sus catorce hijos.

A principios del siglo XVIII la población española estaba en torno a los siete millones y medio (había crecido medio millón en ciento cincuenta años). Nos encontramos ante una cifra aproximada, ya que el recuento era deficiente, lo que implica que solo había unos quince habitantes por kilómetro cuadrado. A lo largo del Setecientos se produjo una recuperación considerable, ya que la población creció en cuatro millones. En cualquier caso, aquella sociedad estaba aquejada por una infinidad de problemas que hoy en día los habitantes del mundo desarrollado ni imaginamos. La riqueza se basaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, las comunicaciones e infraestructuras eran muy deficitarias, la productividad baja y la tasa de mortalidad elevadísima. La gran mayoría de las personas nacían, vivían y morían en el mismo lugar, como si fueran un árbol.

En las ciudades la principal actividad era la mercantil. Los oficios llamados viles o mecánicos eran los manuales. Se trataba de trabajos altamente especializados que abarcaban un considerable número de profesiones tales como sastres, zapateros, plateros, pintores, doradores, carpinteros, barberos y un larguísimo etcétera. Las artesanías disfrutaban de monopolio y para acceder a ellas era necesario presentar pruebas de limpieza de sangre, es decir, no tener sangre mora, judía ni gitana. Hoy en día a nadie se le ocurriría que la sangre católica esté más «limpia» que otras, pero en aquellos tiempos se trataba de un asunto de trascendencia. La religión abarcaba numerosas esferas de la vida y ser «cristiano viejo» gozaba de una gran consideración social.

En las cartas y recibos de dote hemos podido constatar que la sociedad estaba jerarquizada y compartimentada, por lo que las uniones dentro de un mismo estamento eran las más comunes. Un panadero se casaba con la hija de otro panadero, un albañil con la hija de un maestro albañil, un funcionario con la hija de otro funcionario o un pintor con la hija de su maestro, como fue el caso de Diego Velázquez, que contrajo matrimonio con Juana, hija de Francisco Pacheco, mientras que su hija Francisca de Silva Velázquez y Pacheco, lo hizo con su discípulo Juan Martínez del Mazo. Tal vez casarse con un igual sea una decisión sensata, tal y como recomendaba Teresa a Sancho Panza. El inmortal escudero quería para su hija un matrimonio de postín, pero su mujer con un marcado pragmatismo le contestó: «Eso no, Sancho, casadla con su igual, que es lo más acertado».

Si te ha interesado este reportaje, sigue leyendo en el blog Arte y demás historias: «Casadla con su igual, que es lo más acertado»

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete