Arte y demás historias

La capa española como reivindicación popular

El gobierno pretendía terminar con el uso de la capa larga y el chambergo, ya que los delincuentes los utilizaban para encubrirse

La capa fue durante siglos una de las prendas básicas de la indumentaria masculina española. Las capas tuvieron diferentes versiones y denominaciones, tales como herreruelo, bohemio, capote o capotillo según su forma y materiales. Capas llevan los grandes señores retratados por los maestros ... del Renacimiento y el Barroco, y también modestos personajes que pueblan algunas escenas de nuestra pintura. Parece que su uso se pierde en la noche de los tiempos, pero sabemos que estuvo de moda hasta principios del siglo XX. Un artículo publicado en la revista Blanco y Negro en 1897 afirma: «¡Muy española, muy torera, muy madrileña, muy de la tierra! Prenda inútil, porque no abriga, pero que tiene su color nacional; y por eso cogemos las pulmonías detrás de ella, y sea lo que Dios quiera» y concluye: «La capa es el pueblo español; desde Octubre hasta Marzo es el uniforme nacional».

Esta pieza tan castiza nos lleva a viajar en el tiempo, concretamente a tiempos de Carlos III. A comienzos de su reinado se produjeron una serie de revueltas populares en toda España a causa de un bando publicado en 1766 sobre la prohibición del uso de unas determinadas prendas de vestir, en concreto las grandes capas y el sombrero de ala ancha también conocido como chambergo. Anteriormente ya se habían dictado varias prohibiciones sobre llevar la cara tapada, concretamente el bando del 9 de julio de 1716 repetido en 1723, 1729, 1740 y 1745 prohibía expresamente llevar oculto en rostro: «Ninguna persona de cualquier estado, calidad o distinción u de fuero militar u otro alguno, sea osado de andar embozado por esta corte».

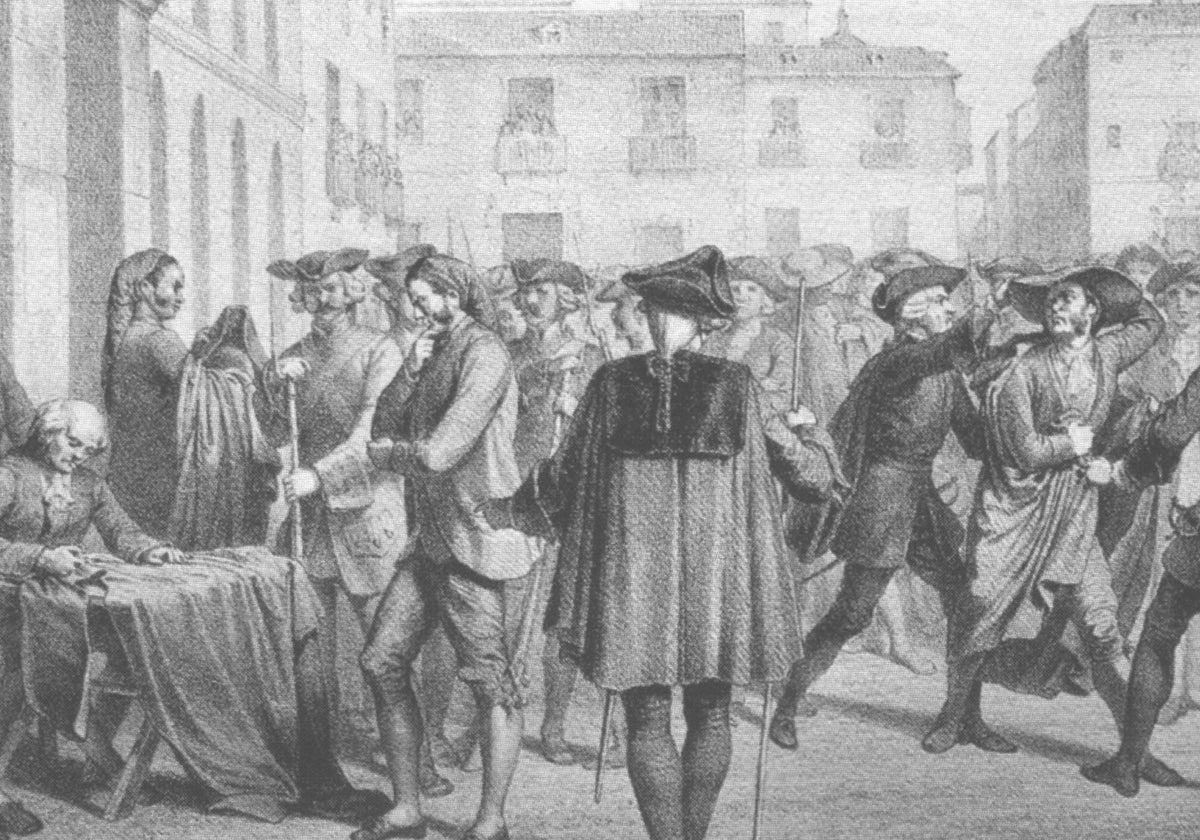

En concreto el bando del 10 de marzo de 1766 pretendía la erradicación de las capas largas y los sombreros de ala ancha, indumentaria propia de los delincuentes: «Quiero y mando que toda la gente civil… y sus domésticos y criados que no traigan librea de las que se usan, usen precisamente de capa corta (que a lo menos les falta una cuarta para llegar al suelo) o de redingot o capingot y de peluquín o de pelo propio y sombrero de tres picos, de forma que de ningún modo vayan embozados ni oculten el rostro».

La hambruna se extendía debido a la escalada de precios de los productos básicos. El pan duplicó su precio en cinco años de tal manera que un peón, que cobraba unos 4 reales diarios, sólo podía llevarse a casa tres piezas de pan. Las crisis de subsistencia pasadas permanecían en la memoria colectiva y existía una profunda animadversión hacia los ministros extranjeros que vinieron con Carlos III de Nápoles, ya que las medidas económicas emprendidas no aliviaron la carestía de los sectores más desfavorecidos. Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache (1699-1785), trató de mejorar la ausencia de infraestructuras de la capital de España considerada en aquel momento una de las ciudades más sucias de Europa. Madrid precisaba de reformas urgentes: alumbrado, pozos sépticos, aceras, basuras y un largo etcétera. El gobierno pretendía terminar con el uso de la capa larga y el chambergo, ya que los delincuentes los utilizaban para encubrirse; su objetivo era preservar el orden público y modernizar a una sociedad anquilosada.

El 10 de marzo de 1766, las calles de Madrid se vieron salpicadas con carteles que prohibían el uso de la capa y el sombrero. Estalló el motín, la plebe destruyó miles de farolas que se acababan de colocar, asaltaron y saquearon la residencia de Esquilache, yendo hasta las mismas puertas del Palacio Real a pedir cuentas al rey. La revuelta tuvo una significación más profunda de lo que se le atribuye ya que los pasquines contra el bando ministerial se vieron en ciento veintiséis localidades, de entre las cuales treinta y nueve sufrieron desórdenes públicos. Las autoridades, para convencer a la población, se habían hecho eco de que la capa «a la española» siempre había sido corta y no larga, y por ello convenía continuar con esta antigua tradición.

Por tanto, la indumentaria se convirtió en un sólido pretexto. El rey, desconcertado por la situación, recibió a los amotinados escuchando sus quejas y reclamaciones; pero más tarde abandonó Madrid y partió hacia Aranjuez en mitad de la noche, lo cual no hizo sino volver a encender los ánimos. Esquilache fue destituido y se colocó al conde de Aranda en su lugar. Las aguas volvieron poco a poco a su cauce, tanto en Madrid como en otras ciudades donde se habían producido levantamientos, en algunos casos con resultado de muerte. Aún así estamos ante un episodio reseñable en la historia de España: el pueblo salió a las calles a clamar por sus derechos entre los que se encontraba su propia libertad individual, vinculada también a la forma de vestir.

Si te ha gustado esta información, puedes profundizar en el tema en el siguiente enlace de Arte y demás historias.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete