tribuna abierta

1862, el regreso del huésped de las nieblas

Cernuda huye de una ciudad natal con la que vive una historia de incomprensiones, difíciles amores y oscuros desprecios

Es conocido que en las páginas de Ocnos, Luis Cernuda le dedica unas afectuosas líneas a José María Izquierdo. Se trata de la única semblanza con nombre propio que aparece en el famoso libro. Lo que comienza siendo, en la distancia, un recuerdo dulce del ... amigo muerto termina convirtiéndose en un envenenado dardo proyectado hacia la ciudad. Cernuda atribuye la decisión de Izquierdo de no marcharse de Sevilla a un «error de amor» y pone como ejemplos a Bécquer y a Machado los cuales «la dejaron tras sí». Bécquer, Machado, Cansinos Assens, Cernuda, Rafael Montesinos… la nómina de literatos de verdadero lujo que abandonaron la ciudad es extensa. No nos ocuparemos aquí de las causas, porque no hay causa común y cada circunstancia es diferente. Solo apuntaremos que, si Cansinos y los Machado se trasladan, siendo niños, con sus familias; Bécquer, en octubre de 1854, lo hace en busca de gloria literaria. Montesinos también se marcha por motivos familiares y hace de su vida un doloroso y enamorado destierro. En cambio, Cernuda huye de una ciudad natal con la que vive una historia de incomprensiones, difíciles amores y oscuros desprecios. Fruto de esa complicada relación con la ciudad, de esa ambivalencia entre el cariño y el desengaño, surge, en la distancia, Ocnos. Allí, al evocar unas campanas y cuando el recuerdo se va volviendo grato, el poeta aclara en un párrafo que nos recuerda a Proust: «No, no es idealización de algo distante lo que anima un momento pasado, porque no se te oculta como sórdido aquel y su ambiente, cuando oías el son de las campanas, sin nada precioso o amado donde dicho momento se fijara, tal el insecto en un fragmento de ámbar».

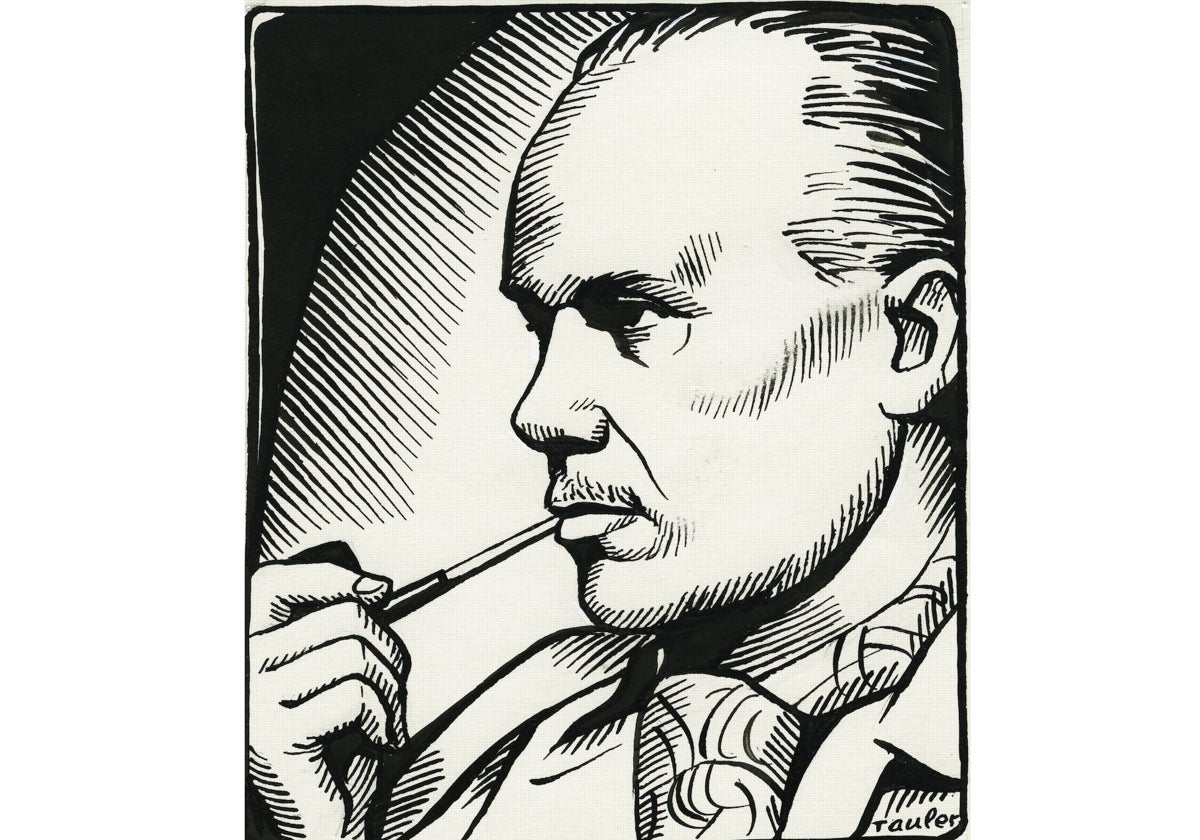

Recientemente se ha presentado Bécquer, 1862, el libro de José María Jurado García-Posada primorosamente editado por esa terna de sevillanos finos -Alfonso Crespo, Manuel del Rosal e Ignacio Garmendia- que dirige, desde nuestra ciudad, el sello Athenaica. Andaba Jurado -a quien hemos calificado en otra ocasión como poeta sinfónico- buscando abrir las puertas de su sensibilidad al misterioso mundo del flamenco. Se sumergía en las fuentes de este arte que en el siglo XIX reúne tradiciones dispersas, retales que, hasta entonces, habían estado guardados en las cajas negras de unas cuantas familias gitanas de la línea tartésica que va de Cádiz a Sevilla. Entonces tuvo una revelación. José María tiene el pálpito del poeta y el rigor del científico. Si la caída de una manzana sirvió a Newton para poner en pie la ley de la gravitación universal, un error de transcripción -el de escribir Tillo cuando se refería a El Fillo- coincidente en una crónica periodística anónima escrita desde Sevilla y en el artículo de Bécquer titulado La Feria de Sevilla hizo despertar la intuición científica José María Jurado: ¿Podría ser Bécquer el autor de esta crónica fechada en 1862 y publicada en El Contemporáneo, periódico del que Gustavo era redactor? La T equivocada de El Fillo fue el hilo del que comenzó a tirar el autor de este libro. De claro en claro, muchas noches ha pasado el autor buscando los pasos de su vecino de San Lorenzo por la prensa del XIX hasta dar con este conjunto de seis cartas anónimas que guardan una coherencia cronológica y estilística que, si bien no podemos atribuir a Bécquer con certeza, sí podemos -por analogías en la construcción de ciertas frases y el modo de abordar ciertos temas- decir que son «del círculo del Bécquer».

Hay que tener el alma dispuesta a los milagros, creer que hay señales que solo ven aquellos que saben buscar la luz entre la niebla. Y, precisamente, desde la niebla del tiempo vinieron los viejos gitanos de Triana, El Planeta, Juanelo, El Pelao, y El Tillo (o Fillo) a revelar la presencia en Sevilla del lejano primo – por aquello de Vargas- Bécquer. Si el poeta volvió a su ciudad, no solo literariamente -como hizo en La Venta de los Gatos o en la III Carta desde mi celda- sino en cuerpo mortal, muchos de los tópicos que la leyenda negra ha ido creando en torno a la ciudad se pueden empezar a cimbrear. De ser así este regreso al «rincón provinciano» -como Cernuda denomina, despectivamente, a su ciudad-, si escribió estas páginas, si presenció además los cortejos procesionales de una Semana Santa renacida, si pasó por la Maestranza y vio a los flamencos entonándose, nada nos puede hacer pensar que Bécquer no guardara verdadero afecto por Sevilla.

Sobre la tumba donde Bécquer reposa desde 1913, el niño Albanio -como se hace llamar Cernuda en Ocnos- acudía a contemplar la imagen de un ángel que «sostiene en su mano un libro mientras lleva la otra a sus labios». En aquel mismo sitio, Jurado encargó una misa por el alma de Gustavo Adolfo e hizo que el órgano tronara una noche de diciembre de hace unos años. Por los tubos del órgano imagino que echaron a volar ángeles becquerianos cantando un «himno gigante y extraño». Quien sabe si aquella noche, alguno de esos ángeles agradecidos puso en su camino esas equivocadas letras -t por f- para que fuera él quien documentara el regreso del «huésped de las nieblas».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete