La tercera

1923: la leyenda del 'Rey perjuro'

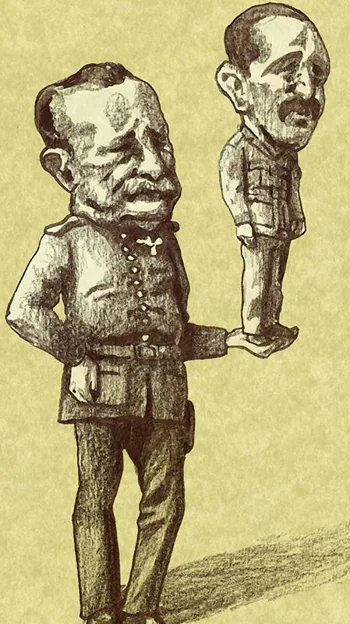

Al vincular al monarca con el general, los republicanos identificaban así dictadura y Monarquía en un mismo 'pack' a derribar

¿Premonición de la III República? (13/9/2023)

El gesto (11/9/2023)

El 15 de septiembre de 1923, Alfonso XIII recibió en Palacio al capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, caudillo del golpe victorioso que había depuesto al Gobierno liberal de Manuel García Prieto. El encuentro se presumía tenso, después de que Primo hubiera ... anunciado al capitán general de Madrid, Diego Muñoz-Cobo, que gobernaría con un nuevo directorio militar. Muñoz-Cobo le objetó que eso era imposible, pues Alfonso XIII era «rey constitucional» y, por tanto, Primo debía «jurar el cargo como presidente del Consejo de Ministros». «No juro nada ni hago nada de eso», le espetó su interlocutor, pues él no recibía el poder del monarca: lo había conquistado en un acto de fuerza. Por eso, no estaba dispuesto a agrupar a «hombres políticos bajo mi presidencia», una solución que contrariaba su propósito de iniciar una «revolución desde arriba».

Alfonso XIII tampoco le hizo cambiar de parecer y sólo consiguió de Primo una fórmula que salvaguardara la responsabilidad constitucional de la Corona. El general se avino a ser 'jefe del Gobierno' en virtud del artículo 54.9 de la Constitución de 1876 y a jurar el cargo ante el ministro de Justicia del Gobierno derrocado. Sólo entonces la Constitución quedaría en suspenso y Primo organizaría su directorio, que no funcionaría como un gobierno –puesto que entonces el Rey hubiera debido nombrar a sus componentes–, sino como un consejo consultivo del general, que quedaría como 'ministro único'. Con todo, no mezclar a Alfonso XIII en la instauración de la dictadura tenía un coste político: sus facultades constitucionales quedaban tan suspensas como el resto de la Carta Magna. El decreto que creaba el directorio establecía que sería Primo, y no el monarca, el que decidiera cuándo dejaría el poder y el que propusiera a su sucesor.

No hay que confundir la fórmula que desligaba al monarca de un golpe al que no había dado su anuencia, con la realidad de aquellos días. La Constitución había quedado suspendida de hecho con el triunfo de la sublevación la madrugada del 13 de septiembre. Cuando Primo llegó a Madrid para asumir el poder, el Gobierno derrocado no estaba siquiera en funciones, sino cesado. La 'Gaceta de Madrid' retrasó estos sucesos al 15 de septiembre para hacerlos coincidir con el nombramiento de Primo como 'jefe del Gobierno'. En todo caso, la ficción cumplió su finalidad: nadie aseguró entonces que el monarca hubiera cometido transgresión alguna.

En realidad, el 'perjurio' de Alfonso XIII suele retrasarse al 11 de noviembre de 1923, cuando los presidentes del Congreso y el Senado disueltos, Melquíades Álvarez y el conde de Romanones, acudieron a Palacio a notificar al monarca que estaba próximo a caducar el plazo constitucional para reunir unas nuevas Cortes, y que no hacerlo era incumplir el artículo 32 de la Constitución. Aquel acto se consideró la primera muestra de oposición a la dictadura por parte de dos próceres del régimen caído, que también deseaban salvar su responsabilidad ante una prórroga inconstitucional de sus mandatos. Acudieron ante Alfonso XIII para dejar constancia de que no reconocían otro poder legal que el suyo. Pero con ello echaban sobre el Rey, y no sobre Primo, la responsabilidad de convocar las Cortes, hasta el punto de «suponerme perjuro», como escribiría indignado el monarca a Romanones, si no lo hacía. Eso explica el breve y frío encuentro de Alfonso XIII con los dos presidentes, indignado el primero, además, porque sus interlocutores habían publicado su petición antes de remitirla a Palacio.

Aunque el Rey ya había pedido convocar Cortes desde octubre, Primo insistió en su negativa. Esto tampoco se interpretó como que Alfonso XIII hubiera faltado a su juramento. El artículo 32 estaba, desde el 15 de septiembre, tan suspendido como el resto de la Constitución. Aparte, el Rey no habría podido actuar 'constitucionalmente' sin el refrendo de su 'jefe del Gobierno', como establecía el artículo 49. Y al ser Primo el líder de una revolución triunfante, no dependía de la confianza del monarca y, por tanto, no podía ser destituido y sustituido por otro presidente que refrendara el acto del Rey. El candado estaba cerrado 'de iure' tanto como de facto. Alfonso XIII carecía de cualquier margen para una actuación autónoma frente al marqués de Estella.

Entonces, ¿de dónde viene la extendida leyenda del 'Rey perjuro'? Su origen se remonta a la propaganda republicana contra la dictadura, una vez que los dirigentes de esta tendencia política verificaron, tras una etapa de 'benévola expectación', que Primo cerraba la puerta a 'republicanizar' su movimiento. Al vincular al monarca con el general, los republicanos identificaban así dictadura y Monarquía en un mismo 'pack' a derribar. Una parte de los políticos constitucionales, agraviados política y personalmente por Primo, acogieron la especie después de que Alfonso XIII expresara públicamente su conformidad con parte de la obra de gobierno del general y, más aún, de que no actuara para acortar la dictadura o, siquiera, para defender a sus antiguos ministros durante el periodo constitucional.

Probablemente la especie se hubiera diluido de culminarse el retorno a la Monarquía constitucional entre 1930-1931, pero otra exitosa revolución, la que proclamó la República en 1931, lo cambió todo. Alfonso XIII se expatrió sin abdicar: sólo suspendió temporalmente «el ejercicio del Poder Real». Los dirigentes de la conjunción republicano-socialista victoriosa, unos con ardor y otros con escepticismo, ligaron la consolidación del nuevo régimen a la destrucción de cualquier resto de legitimidad al que pudieran aferrarse Alfonso XIII o sus sucesores para restablecer la Monarquía. Las Cortes constituyentes de la República se reconvirtieron en un tribunal y acusaron al monarca de concertar con Primo de Rivera el golpe de Estado y la dictadura, rompiendo con ello el pacto constitucional con su pueblo. Ello convertía en legítima cualquier insurrección que persiguiera derrocarle.

Los presupuestos del acta de acusación eran inconsistentes. En realidad, no hubo un gran esfuerzo por guardar las formas. La culpabilidad de Alfonso XIII se dio por hecha sin necesidad de probar nada, porque lo que se buscaba era consolidar la República construyéndole una nueva legitimidad. En aquella parodia de juicio, el mismo órgano se erigió a la vez en fiscal y juez, y el 'jurado' de diputados se compuso de personalidades que, o bien habían intentado derrocar por la fuerza a la Monarquía incluso cuando ésta era constitucional, o bien habían colaborado y ostentado cargos con la dictadura. El acta de acusación no cumpliría su finalidad. Sin embargo, a fuerza de repetirse y vulgarizarse, la culpabilidad del Rey se convirtió en una creencia, evidente por sí misma. A ello contribuyó que sobre el golpe de 1923 se ha escrito mucho pero se ha investigado poco. Y lo que se divulga con motivo del centenario ratifica que la fábula del 'Rey perjuro' disfrutará por algunos años más de una mala salud de hierro.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete