Genocidio, los abusos del vocabulario

La mayoría de los historiadores contemporáneos creen que el genocidio del pueblo judío no tiene equivalente ni antes ni después; lo que se conoce como la singularidad de la Shoah

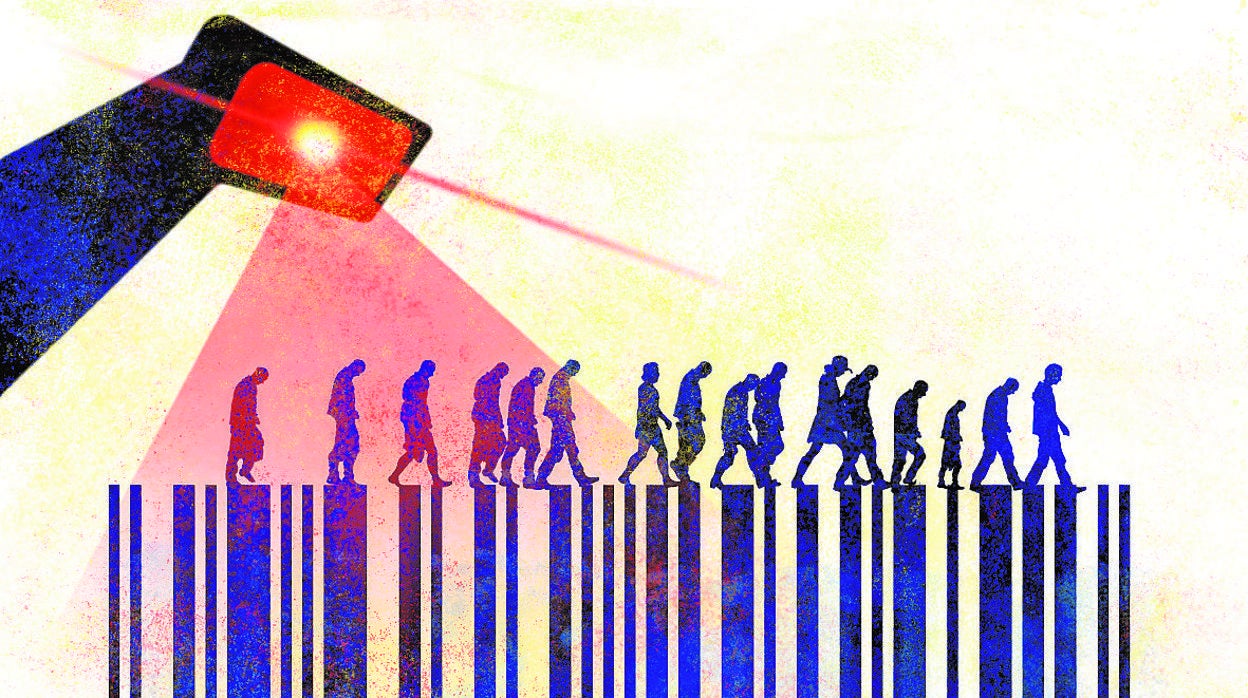

Hace dos semanas, dediqué esta crónica al eterno debate sobre el antisemitismo y a lo que considero su retroceso histórico en Europa, lo que me valió un extraño comentario en el ABC digital. Los analistas nunca son representativos de los lectores de un periódico; solo ... se expresan los extremos, pero no deja de ser interesante descubrir las posiciones más excesivas. Así, pues, este analista de ABC escribía que no debemos condenar el antisemitismo, sino el «genocidio» de los palestinos por parte de los judíos. Sabemos las pasiones que suscita esta causa, pero los líderes palestinos nunca han acusado a Israel de quererlos exterminar; recordarán, sin embargo, que la Carta de Hamás, que gobierna Gaza, contempla la abolición del Estado de Israel. El abuso del término «genocidio» es, en este caso, testimonio de una extraña rivalidad contemporánea entre las víctimas. Antiguamente, los pueblos se vanagloriaban de sus victorias; hoy, algunos exigen que se les reconozca como víctimas. En la escala de victimización, el genocidio, obviamente, ocupa el primer lugar. Se da el caso de que esta misma semana, la palabra genocidio ha seguido apareciendo aquí y allá: ¿coincidencia o moda? El terrorista australiano que asesinó a musulmanes en Christchurch justificaba su acto como una resistencia contra el genocidio de los blancos por parte del islam. Sabemos que los armenios exigen que su masacre a manos de las tropas otomanas en 1915 sea reconocida como «genocidio». El Gobierno de Ankara, considerado heredero de los otomanos, reconoce la masacre, pero no el genocidio. Esta semana aparece una biografía de Talat Bajá, el gran visir de la época. De ella se desprende que el visir supuestamente ordenó el exterminio de los armenios porque eran armenios, la definición misma de genocidio. ¿Anticiparía este genocidio el de los judíos en la Alemania nazi? Y de nuevo, esta semana vuelve a estar de actualidad un empresario ruandés, Félicien Kabuga, que supuestamente financió el genocidio de los tutsis a manos de los hutus durante la guerra civil de 1994. Y para dejar constancia, en Corea del Sur la izquierda acusa constantemente a Japón de haber participado en el genocidio de la cultura coreana cuando Corea era colonia japonesa. En Estados Unidos, el término genocidio se aplica a menudo al exterminio de los indios, y en Namibia a la aniquilación de los herederos por los colonizadores alemanes.

¿A cuándo se remonta el primer genocidio? ¿Debería aplicarse este término a todas las situaciones descritas y a otras como, en este momento, la destrucción de la cultura uigur por parte del Gobierno chino? Existen dos doctrinas opuestas. El principal etnólogo del siglo XX, Claude Lévi-Strauss, nos recordaba que la historia de la humanidad ha sido una sucesión de genocidios y que la mayoría de ellos han exterminado a pueblos enteros cuyo nombre y cultura se han perdido para siempre. Lo sorprendente, añadía Levi-Strauss, que también era judío, es que los judíos sobrevivieron a su Holocausto. Por el contrario, la mayoría de los historiadores contemporáneos creen que el genocidio del pueblo judío no tiene equivalente ni antes ni después; lo que se conoce como la singularidad de la Shoah.

Se puede abogar por todas estas causas sin llegar a ninguna conclusión. El «genocidio» de los tutsis ahora ha sido reconocido como tal por un tribunal internacional, pero los tutsis dirigen de nuevo Ruanda. Los armenios obtienen el reconocimiento legal de su genocidio, pero en países donde tienen una gran influencia política, como Francia. El reconocimiento de un genocidio está influido por el equilibrio de poder entre ganadores y perdedores.

Ignoramos a cuándo se remonta el primer genocidio, pero sabemos cuándo surgió la palabra. Fue acuñada por un abogado de Lemberg, hoy Lviv, en Ucrania. Se llamaba Rafael Lemkin y había huido a Estados Unidos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Durante el juicio a los líderes nazis en Núremberg, en 1945, Lemkin empleó el término para designar un crimen sin precedentes en el que se basaría el juicio, también sin precedentes, de los líderes políticos caídos. El término genocidio apareció por primera vez en los alegatos de los fiscales franceses, rusos y anglosajones. Finalmente, los culpables no fueron condenados por genocidio, porque muchas víctimas no judías habrían quedado fuera. Por eso se estableció como base de la acusación la expresión «crimen contra la humanidad», un concepto igualmente nuevo creado por un jurista rival de Lemkin, Hersch Lauterpacht, también nativo de Lemberg, y refugiado en Londres.

Desde entonces, estos dos conceptos han cambiado el mundo. Los líderes políticos saben que ahora pueden encontrarse ante un tribunal internacional en La Haya y ser condenados por sus crímenes. Fue el destino de, entre otros, el expresidente de Yugoslavia y algunos de sus ejecutores por masacrar a bosnios y kosovares. El actual presidente de Sudán se cuida mucho de no salir de su país por temor a ser extraditado a La Haya. Algunos seguirán acusando a estos tribunales, desde Núremberg, de ejercer la justicia de los vencedores. Puede ser, pero al menos no olvidaremos el nombre de los pueblos que han sido víctimas. El pesimismo de Lévi-Strauss está basado, sin duda, en el pasado; gracias a Lemkin y Lauterpacht, lo está un poco menos en el presente y el futuro.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete