artes&Letras

De libros y hombres: El afán cultural del Greco

El gran pintor trabó amistades muy estrechas en Toledo con hombres que, en su mayor parte, poseían el signo compartido de ser personas eminentes en alguna rama del saber

En pasadas entregas dimos cuenta de la biblioteca del Greco y de la importancia del ambiente intelectual del Toledo del Quinientos para que esta ciudad acogiera a nuestro pintor. Del mismo modo, en otro artículo, dispensamos atención al universo afectivo del artista . Si contemplamos a un tiempo ambos enfoques, advertimos que, fuera por razones emocionales, fuera por razones intelectuales, fuera por razones de ambos órdenes, trabó amistades muy estrechas en Toledo con hombres que, en su mayor parte, poseían el signo compartido de ser personas eminentes en alguna rama del saber, lo que, inexorablemente, les hizo compartir espacios en que la erudición era protagonista. Estos círculos, en los que El Greco encontró afinidades de intereses, una nutrida clientela, y, en ciertos casos hasta fiadores en defensa del valor con que tasó algunos de sus trabajos, jamás habrían acogido a un artesano como contertulio, y sí a un artista, condición que, como es sabido, El Greco se asignaba a sí mismo, como conocedor y cultivador de las «artes liberales».

Noticias relacionadas

Hemos visto hasta qué punto fue heterogéneo el conjunto de materias a las que pertenecían los 129 libros que componían su biblioteca. Este hecho habla elocuentemente de la diversidad de intereses que le caracterizaban. Un somero repaso al perfil intelectual de sus amigos toledanos no hace sino ratificar su prurito intelectual. Más allá de los avatares que le llevaron a conocer a Luis de Castilla y al padre de este, Diego de Castilla, deán de la catedral toledana, una larga nómina de hombres de ciencia constituyó su círculo íntimo: Antonio de Covarrubias y Leiva, quien, probablemente mediaría ante el arzobispo Quiroga para que fuera El Greco, finalmente, quien elaborara el marco de El Expolio; el eximio médico Rodrigo de la Fuente; el catedrático de teología Martín Ramírez de Zayas, protector de la capilla de San José que elegiría a El Greco para la composición de sus retablos; Pedro Salazar de Mendoza, uno de sus valedores en una disputa de tasación a la que nos referiremos en el artículo específico dedicado a este tema, gran conocedor de la historia local, que estimó la pintura como fuente historiográfica de primer orden «porque la pintura mueve y levanta más el espíritu que la escritura»; Jerónimo de Chiriboga, canónigo de la Colegiata de Talavera de la Reina y albacea de doña María de Aragón, dama de honor de la Corte que, como ya se dijo en estas mismas páginas, fundó el Colegio de Nuestra Señora de la Encarnación de Madrid, para cuya decoración Chiriboga encargaría un retablo a El Greco; Rodrigo Vázquez de Arce, uno de los albaceas del cardenal Quiroga; Juan Bravo de Acuña, que llegaría a canónigo de la catedral, autor de un relevante título sobre la historia de Toledo, y que con total probabilidad, legó a su hermano cuatro pinturas de El Greco; Francisco Pantoja de Ayala, secretario del Consejo Arzobispal de Toledo y fiador de El Greco en el proyecto del retablo del Colegio de Nuestra Señora de la Encarnación; Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal y arzobispo de Toledo, hombre enamorado del saber, cuya relación personal con El Greco no está atestiguada, si bien el contacto entre ambos parece un postulado colectivamente aceptado; Domingo Pérez de Ribadeneira, hombre de leyes que abogaría a favor de El Greco en el pleito emprendido contra los responsables del Hospital de la Caridad de Illescas y fiador en el contrato firmado con el Hospital de San Juan Bautista; Alonso de Narbona, abogado de El Greco en el litigio del Hospital de la Caridad de Illescas cuando Ribadeneira fue revocado por parcialidad (Narbona, además de hombre de leyes, disciplina de la que fue catedrático, mostró gran interés por la literatura, una afición que le condujo a rodearse de otros amigos de El Greco, como Jerónimo de Cevallos, también jurisconsulto, Martín Ramírez de Zayas, teólogo, y Luis de Belluga, miembro del Colegio de San Bernardino); Eugenio de Narbona, hermano de Alonso y autor de un libro de aforismos; Gregorio de Angulo, intelectual y regidor del Ayuntamiento de Toledo, amigo íntimo del pintor y valedor suyo en no pocos momentos apurados de su vida.

Marginalia

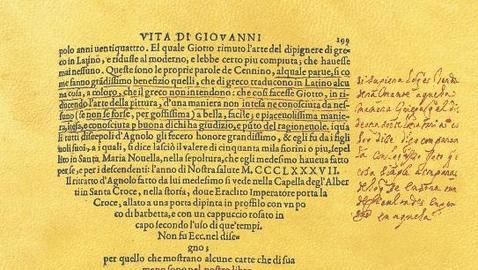

A lo anterior añadimos un tema muy importante para seguir profundizando en el conocimiento de El Greco: las anotaciones que realizó en los márgenes y espacios en blanco de la edición de Daniele Barbaro de los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio y en las Vidas de Vasari. Estas anotaciones suponen una concreta exposición de las ideas propias del artista a través de sus comentarios manuscritos en las que se demuestra la importancia que concede al arte antiguo y al de su tiempo. El estudio de sus apostillas ha permitido conocer sus opiniones y su crítica a la vez que se determina también su conciencia histórica y su «ser griego». Una nueva lectura de estas anotaciones personales podría matizar nuestra concepción del Greco como un «pintor extravagante» pues, a pesar de la vehemencia con que en ocasiones expone sus argumentos, no dejan de expresar lo que en realidad eran ideas dominantes en la época. Sin embargo podemos deducir también algunas conclusiones muy singulares, por ejemplo, que, siendo El Greco un pintor casi exclusivamente de temas religiosos, no realiza ni una sola consideración personal sobre asunto de religión o devoción. Como bien afirma Fernando Marías «la interpretación de la pintura de El Greco se encuentra en pleno proceso de renovación y debate; han sido puestas en entredicho su vinculación con la espiritualidad de los carmelitas descalzos y su identificación con los valores hispanos, al subrayarse su italianismo artístico y cultural, sobre un estrato griego, y el carácter filosófico de su arte, centrándose en su interés por la función formal y embellecedora del mismo como medio de conocimiento de la naturaleza. Frente al artista místico y arrebatado, ha surgido la figura del pintor esteticista e intelectual, filósofo, que se tuvo por «genio», ajeno a las preocupaciones de los devotos y eruditos contemporáneos, bien al servicio voluntario de los intereses de la Contrarreforma católica vigente en la España de Felipe II y Felipe III, de la que se habría convertido en perspicaz intérprete, o bien ajeno a este tipo de problemas y, por tanto, dedicado en exclusiva y a contracorriente al desarrollo de una pintura personal y formalista».

Fruto de ese fértil proceso de revisión, es probable que lo único que permanezca de la concepción castiza y espiritualista que sobre El Greco nos ofreció el Romanticismo es, precisamente, su condición de pintor intelectual, de pensador que expresa sus deliberaciones alucinadas por medio del pincel. Sirva de ejemplo el juicio de Paul Lafond, historiador del arte francés, que ejercería una poderosa influencia sobre Barrès y que se referiría al Cretense en los siguientes términos: «(…) El Greco es un pensador sublime que a través de las imágenes ha expresado el ser y los estados del alma, seres también tan complejos como nosotros, y estados de ánimo tan afligidos como los nuestros. Su obra está entre las más emocionales y cautivadoras que ha producido el arte…Ante sus obras uno no puede elegir, sino sentirse atrapado y perturbado por su profundidad, su nobleza, su vivacidad de expresión y su grandeza».

Su interés personal por ser estimado como un artista intelectual, como un erudito que eligió la expresión plástica para plasmar su saber es un juicio que arraigó entre sus coetáneos. Así lo demuestra el hecho de que Francisco Pacheco quien, como ya se ha dicho, visitaría a El Greco en 1611, dejara constancia de esa condición de pintor culto: «No solo los antiguos se alçaron con la erudición, i en uestro tiempo a avido varones doctos no solo en la pintura, pero en letras humanas como Dominico Greco, que fue gran filósofo, de agudos dichos i escribió de la pintura». Afianza su juicio Pacheco con la alusión a los tratados de pintura y arquitectura que compuso El Greco, hoy perdidos. Su referencia, sin duda, hay que buscarla en los grandes artistas italianos del XVI con los que El Greco había convivido. La aspiración de todos, como también lo fue de El Greco, fue elevar la pintura al estatuto de las artes liberales para ganar, con ello, nombradía y elevados emolumentos. La posición social que El Greco reservaba para sí como pintor intelectual tiene su reflejo pictórico en el retrato de su propio hijo, Jorge Manuel Theotokopulos, ataviado como un caballero principal, que exhibe, orgulloso, paleta y pinceles, en lo que parece ser una manera de subrayar la nobleza del arte. De acuerdo con la mentalidad y la concepción del arte de El Greco, esta condición intelectual y social debía reservarse a aquellos artífices para cuya génesis creativa la naturaleza no era ya el único punto de observación, sino que también la idea, el pensamiento, el saber, constituían fuentes de estímulo creativo: la palabra y no exclusivamente la imitación formaban parte del bagaje del artista; la écfrasis se había situado al nivel de la mímesis.

En ese saber, en esa intelectualidad, en ese carácter y ese sentirse creador con capacidad para indagar es donde debemos situar la competencia innovadora de un artista que no se conforma con seguir la estela de la tradición sino que es capaz de avanzar con propuestas que pudieron ser vistas con indiferencia o con extrañeza por sus contemporáneos de mente academicista. Es el mismo Greco quien escribe en una de las anotaciones que se conservan: «Es manifiesto que las artes aumentan y crecen por medio del tiempo, heredándose unos a los otros».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete