La historia silenciada de la lucha por recuperar el esplendor perdido del Imperio español

El historiador José Ibarra, hijo y nieto de trabajadores de los astilleros de Cartagena cuenta en 'La fábrica de submarinos' la historia olvidada de la Sociedad Española de Construcción Naval hasta su debacle al final de la Guerra Civil

La Algameca Chica: más de dos siglos al margen de la ley en barracas flotantes

En 1907 circuló entre los vecinos de Cartagena una octavilla que denunciaba la situación de penuria que vivían los trabajadores del astillero: «¡La campana toca a muerto! 500 madres no pueden secar hoy sus lágrimas; 500 esposas, 1.000 padres y 3.000 hijos ... lloran sin cesar, viendo la epidemia que llega a sus casas, el hambre que inmediatamente van a sentir, que es cien veces peor que la muerte. Con esta termina el sufrimiento, pero con el hambre, el sufrir es más duradero. El alma se destroza viendo a seres inocentes pedir pan y no tener para darles».

El panfleto se refería al medio millar de obreros que acababan de ser despedidos en aquel gran arsenal de pasado esplendoroso, que había dado lustre al Imperio español, y que había llegado a emplear a 5.200 personas un siglo antes. Hablamos de la época en que todavía construía barcos gigantescos a decenas. Sin embargo, desde la derrota contra Estados Unidos en la batalla naval de Santiago de Cuba, con la posterior pérdida de las últimas provincias españolas de ultramar, los astilleros se habían limitado a fabricar una triste lancha de 16,5 metros de eslora.

Esta imagen explica por sí sola la debacle que vivía la construcción de barcos en la localidad murciana a principios del siglo XX. De hecho, la Armada española conservaba solo 47 barcos. «La mayor parte, además, eran unidades menores, y las mayores habían quedado obsoletas o estaban incapacitadas para la defensa de las costas. Eran barcos viejos en una España renqueante, frente a las flamantes embarcaciones que presentaban los países del entorno», apunta José Ibarra Bastida, autor de 'La fábrica de submarinos: la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena'.

En su último libro, este historiador de Cartagena que empezó a trabajar en los astilleros con 14 años, en una tradición que empezó su abuelo Isidro y el hermano de este hace más de un siglo, y que continuó José, su padre, reconstruye la historia de esta empresa creada, en 1909, para devolver a España el protagonismo que había tenido en el mar. «El objetivo fue recuperar el esplendor que habíamos tenido durante el siglo XIX y en los años del Imperio», explica el autor a ABC.

Ley de Escuadra

En 1907, el ministro de la Marina, José Ferrándiz, y el presidente del Gobierno, Antonio Maura, pusieron de manifiesto en el Congreso la necesidad de reflotar la Armada. Eran los años del regeneracionismo iniciado tras el desastre de Cuba. «Además –continúa Ibarra–, eran las vísperas de la Primera Guerra Mundial y el resto de potencias se estaban armando hasta los dientes, por lo que España corría el riesgo de quedarse descolgada. Estaba claro que había que poner en marcha una nueva armada».

El 27 de noviembre de ese año, presentaron el proyecto de la Ley de Organizaciones Marítimas y Armamentos Navales, la conocida como 'ley de Escuadra' o 'ley Maura-Ferrandiz'. Según contó ABC al día siguiente, el presidente defendió su necesidad en una aclamada intervención en el Parlamento que duró una hora y media: «Pocas veces en la tribuna española, de antecedentes gloriosos y de recuerdos memorables, se habrá presenciado un espectáculo tan hermoso y consolador como el de la sesión de ayer, destinada a las reformas de nuestra Marina de guerra», comenzaba el artículo.

A pesar de ello, la tarea no fue fácil, pues contó con el rechazo de los diputados republicanos, los liberales y los nacionalistas catalanes, que defendían que el país no podía permitirse una armada como la que tenía en el pasado. Lo cierto, sin embargo, es que en esos tiempos de rearme brutal, el presupuesto destinado a defensa por España (menos del 3%), era muy inferior al de potencias como Inglaterra (21%), Chile (15%), Argentina (14%), Estados Unidos (11%) y Francia, Japón o China (9%). Quizá por eso la ley se aprobó, finalmente, en enero, sacando de su letargo a los astilleros de Cartagena.

Tres generaciones

Según explica Ibarra –que en 2010 participó en el documental ganador del Goya 'El año del descubrimiento', sobre la crisis industrial que también vivió Cartagena durante la presidencia de Felipe González–, a mediados del siglo XVIII, la construcción naval había experimentado un auge con la articulación de los arsenales borbónicos. Desde 1750, fecha de la botadura del primer barco en la localidad, hasta la actualidad, con los submarinos S80 Plus, ha construido 230 barcos sumergibles y de superficie.

Son más de 270 años de actividad ininterrumpida, primero como Arsenal Real en los siglos XVIII y XIX y, luego, como empresa privada o pública, con distintas denominaciones, a lo largo del siglo XX. A ella dedicaron su vida las tres generaciones de Ibarra y otras tantas familias de Cartagena, que consiguieron, además, hitos de la historia de España en lo que respecta a los derechos de los trabajadores. Véase, la jornada de ocho horas, que lograron antes de la famosa huelga de La Canadiense en Barcelona, y la incorporación de la mujer al trabajo. La poetisa Carmen Conde, que décadas después se convirtió en la primera mujer en ingresar en la Real Academia Española, fue también la primera empleada en el sector naval tras aprobar las oposiciones de delineante en 1923.

Todos ellos pusieron su granito de arena en la ardua tarea de intentar que el país recuperara su prestigio naval, en unos años en los que todavía, subraya Ibarra, «sin barcos no había poder y sin poder no había barcos». Cartagena lo sabía bien. Su etapa de máxima producción la había vivido en el siglo XVIII con el Imperio. El XIX, con todas sus convulsiones, fue de altibajos, hasta que en la segunda mitad comenzó su declive y los despidos ininterrumpidos.

«¿Acaso los obreros son los causantes?»

En 1866, de los más de 5.000 operarios que había en Cartagena se pasó a los 2.645, según los datos recopilados por el autor. En 1870 descendieron hasta 1.457 y, tras el desastre de Cuba, el número de trabajadores decreció de manera drástica hasta los 500 despedidos en 1907. «Es el fastidio de un solo hombre, tan concienzudo que no puede calcular el mal que hace, porque él, sin duda, no pasa por tan amargos trances. ¡Que la situación que atraviesa España es angustiosa! ¡Que el Tesoro Público está agotado! ¡Que no hay dinero! ¿Acaso son los obreros del arsenal los causantes?», criticaba la citada octavilla de 1907.

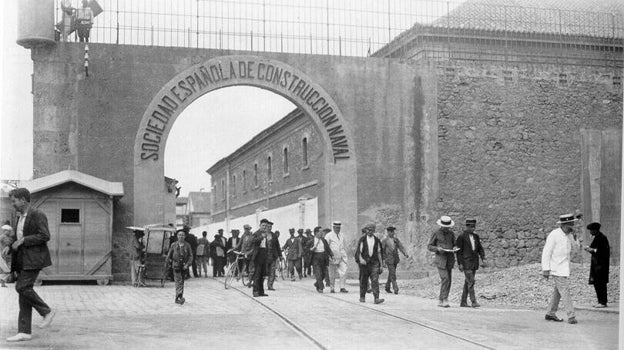

Todo cambió con la creación de la SECN en 1909, pero, ¿cómo se puso en marcha si no había dinero? Ibarra responde: «El Gobierno privatizó los astilleros del Ejército que, hasta ese momento, se habían dedicado a la construcción militar. Ahí aparecieron los ingleses. En el caso de Cartagena, una multinacional dedicada al armamento llamada Vickers que tenía más poder que muchos Estados, algo parecido a lo que ocurre hoy con algunas grandes corporaciones. Esta se alió con otras dos firmas importantes, Armstrong y Brown, que adquirieron el 40% de las acciones. El otro 60% quedó en manos españolas, pero eran pequeños accionistas y no tenían capacidad operativa».

Uno de los primeros debates que se produjo es si debían construir acorazados o submarinos. En realidad, el acorazado era el barco de moda antes de la Gran Guerra, el más ambicionado por las armadas y el más caro. Aunque los sumergibles eran una novedad, hubo algunas voces que defendieron la necesidad de producirlos. En este sentido, no había mejor sitio que Cartagena, la localidad en la que había nacido su inventor, Isaac Peral, pero fueron desoídas en la primera década de vida de la SECN.

El monopolio

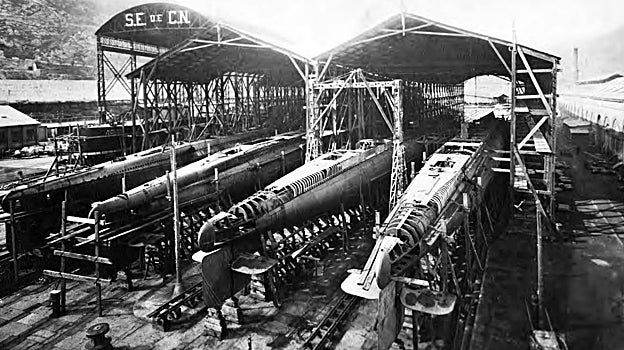

La maquinaria de esta sociedad se puso en marcha a un ritmo que Cartagena ni España habían conocido desde hacía mucho tiempo. En los treinta años que duró bajo esa denominación, esta sociedad construyó 22 destructores, 24 torpederos, siete cañoneros, diez guardacostas, dos barcos de vapor, dos barcos-puerta y doce submarinos. Ello suponía el 89% de las toneladas fabricadas en el país en las tres décadas. Todo ello sin contar las naves no militares.

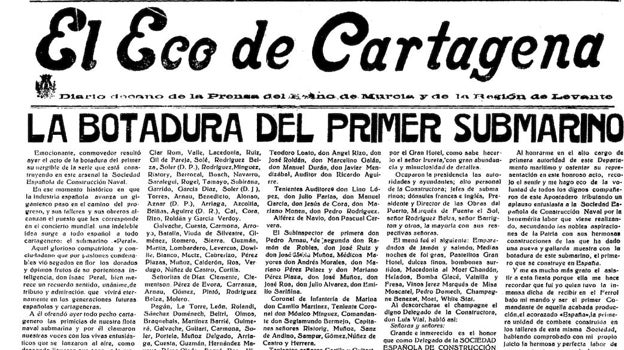

La SECN trabajó, por lo tanto, en régimen de cuasi monopolio, aunque el primer submarino no lo terminó hasta 1921: el B1. Después, su fabricación se convirtió en lo verdaderamente importante, a pesar de que el proyecto de Isaac Peral había sido descartado en 1890. «Siendo España el país que lo inventó, fue un desperdicio que no lo fabricara durante ese tiempo, mientras el resto del mundo sí. De los 311 sumergibles que participaron en la Primera Guerra Mundial, ninguno era español. ¡Es increíble!», lamenta Ibarra. El almirante Dewey, uno de los artífices de la victoria de Estados Unidos en la Guerra de Cuba, tenía una opinión parecida. Cuando solicitó fondos para la construcción de estas naves en el Congreso, en 1901, reconoció que, «si los españoles hubieran tenido uno o dos de los submarinos inventados por Peral, me habría sido imposible conquistar Cavite».

En 1939, tras la Guerra Civil, la SECN pasó a manos del régimen franquista, que la rebautizó como Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares, hasta 1947, y como Empresa Nacional de Bazán, hasta el 2000. Al haber estado Cartagena en manos de la República hasta 1939, la dictadura borró casi todas las huellas que hacían referencia a la antigua sociedad. Eso complicó la investigación de José Ibarra, a pesar de trabajar en Izar y Navantia, sus dos últimos nombres, desde hace décadas: «Era más fácil acceder a una información del siglo XVIII y XIX, que a la de 1920, 1930 o 1935. No quedaba huella alguna de la Sociedad Española de Construcción Naval. La dictadura hizo desaparecer todo emblema, registro, letrero y recuerdo en el que apareciera su logo. No había casi nada en sus archivos. Desaparecieron, se escondieron o se quemaron muchos documentos en la guerra y la posguerra».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete