La epidemia de gripe de 1918 que cerró teatros y abrió farmacias

HISTORIAS CAPITALES

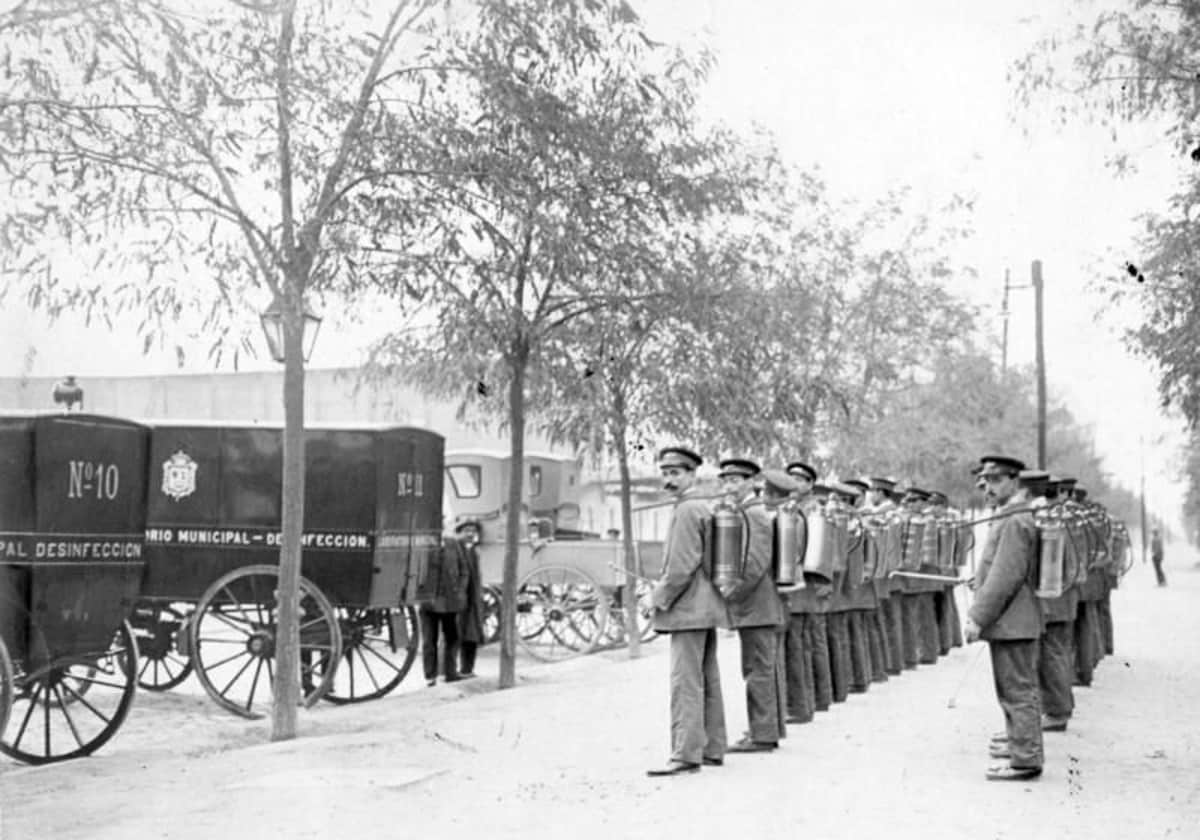

Hubo desinfección de calles, ozonización del agua y vacunaciones con polémica

La sorprendente similitud en la lucha contra dos grandes pandemias, la de la Gripe de 1918 y la del Coronavirus

El año 1918, en la mitad de mayo, coincidiendo con las fiestas de San Isidro, los madrileños sufrieron una fuerte epidemia de la gripe que luego fue conocida como 'española'. Hubo varios brotes, y se extremaron las medidas para evitar su expansión. El Ayuntamiento ... madrileño publicó dos bandos, uno en junio y otro en octubre, adoptando medidas como evitar aglomeraciones, extremar la higiene de cuerpo y vivienda, o la utilización de mascarillas. Como no hay nada nuevo bajo el sol, se planificó la instalación de un hospital de epidemias. Y también se esterilizaron las aguas y se desinfectó a los viajeros.

Por caer, cayó enfermo hasta el rey Alfonso XIII: «Por hallarse indispuesto a causa de la enfermedad reinante, guardó ayer cama el Soberano, suspendiendo el despacho de ministros y la audiencia concedida», informaba el ABC ese año. Eso sí, aclaraba que «la dolencia que aqueja a Su Majestad es muy benigna y carece en absoluto de importancia».

La enfermedad avanzaba por «las oficinas del Estado, las dependencias municipales, las entidades oficiales y particulares» y también afectaba «los servicios públicos», ya que «la mayor parte de los agentes encargados de desempeñarlos padecen la inevitable dolencia», añadía la crónica.

Información, desde luego, hubo. El Laboratorio Municipal explicaba en una nota, por ejemplo, que «del examen bacteriológico de numerosos productos de expectoración procedentes de personas atacadas de la enfermedad reinante, no se encuentra ninguna especie microbiana distinta de las que habitualmente existen en la boca, faringe y primeras vías respiratorias».

Pero la situación se agravaba por la extensión del mal y de sus afectados, hasta el punto de que las farmacias decidieron no cerrar a las 10 de la noche, sino seguir abiertas para poder continuar atendiendo a la población. Y, por contra, los teatros tuvieron que cerrar, en muchos casos por caer enfermas sus actrices: «El Apolo suspendía anoche temporalmente sus funciones por indisposición de Rafaelita Leonis, y por continuar aún la de su hermana Rosario». En el Novedades, decía los periódicos, «de una parte el mal y de otra la poca fuerza del cartel han obligado a la empresa a dar por terminada la temporada oficial».

Así las cosas, llegó octubre y con él la segunda ola. El alcalde, Luis Silvela, aconsejaba ante los periodistas «higiene: desinfectar las alcantarillas, arrojando en ellas grandes cantidades de cloruro de calcio». Y en los domicilios particulares, seguir con las desinfecciones: sólo el 21 de octubre de 1918 se realizaron 1.232 de ellas.

No eran las únicas armas en este desigual combate: también se ozonizaban las aguas, por orden de la Alcaldía Presidencia, desde dos estaciones esterilizadoras que llegaban a los antiguos viajes de agua de la Alcubilla y bajo Abroñigal. Desde ahí se surtía a las fuentes de zonas como la plaza de San Juan, Mesón de Paredes, plaza de Lavapiés, Cerrillo del Rastro, Puerta Cerrada, plaza de la Cruz Verde, Campo del Moro o paseo de la Virgen del Puerto, entre otras muchas. A los tranvías más modernos, que no estaban dotados de ventiladores, se les ordenó que los pusieran con urgencia, y así poder ventilar el interior de los vehículos.

La gripe no sólo afectó a la capital, sino también a los pueblos de su entorno. Y como ocurre ahora, cuando también hay déficit de facultativos, ocurrió entonces, a comienzos del siglo pasado: «En vista de no haberse presentado médicos para prestar asistencia a pueblos necesitados de esta provincia, ha salido el inspector provincial de Sanidad a girar una visita de inspección a los pueblos de Canillejas, Torrejón de Ardoz, Campo Real, Carabaña, Brea y Estremera y Arganda», informaban en ABC. Se aplicaban medidas correctoras en todas partes; aparecen citas en la prensa sobre el «aislamiento absoluto del convento de Salesianas de Canillejas», se elogia la dedicación del médico de Torrejón de Ardoz, localidad donde «puede asegurarse que dentro de ocho o diez días no habrá un enfermo»; Carabaña sufrió mucho, con «unos 200 enfermos y muchos más atacados»; se cebó la enfermedad con Estremera y Brea, donde «hubo gran número de atacados y algunos de ellos muy graves, siendo de elogiar la conducta del médico de Estremera, que no ha descansado un instante para prestar asistencia a sus enfermos».

MÁS INFORMACIÓN

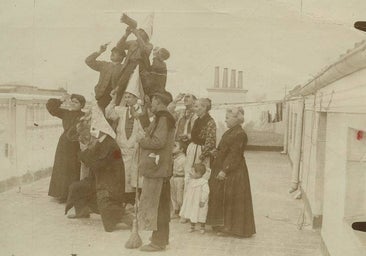

Curioso y chocante, a los ojos del siglo XXI, resulta la referencia a las medidas que se tomaron con los visitantes procedentes de otros países. Y, más concretamente, con los portugueses «que pasan por nuestro país hacia el suyo», con el fin de «evitar que esos viajeros contribuyan, mediante contagio, a agravar el estado sanitario de esta parte de la Península». A saber: no se les permitía descender de los vagones del tren que los trajeran, quedando aislados en las estaciones de empalme hasta la hora de engancharles a los trenes que los llevaran a Portugal.

Pero parece ser que las medidas tan diligentemente ordenadas no fueron igual de resueltamente cumplidas: «Por las calles de la Corte han desfilado hoy, llamando mucho la atención del vecindario, grupos de portugueses andrajosos, cargados con sus maletas y sus petates», decía el cronista, indicando además que estos grupos se pasearon «por los lugares más céntricos de Madrid, incluso por la Puerta del Sol», sin que «ninguna autoridad se haya cuidado de impedir tan peligroso desfile».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete