'Aldeas sin perros', el libro que narra el viaje de Gregorio Marañón a Las Hurdes cien años después

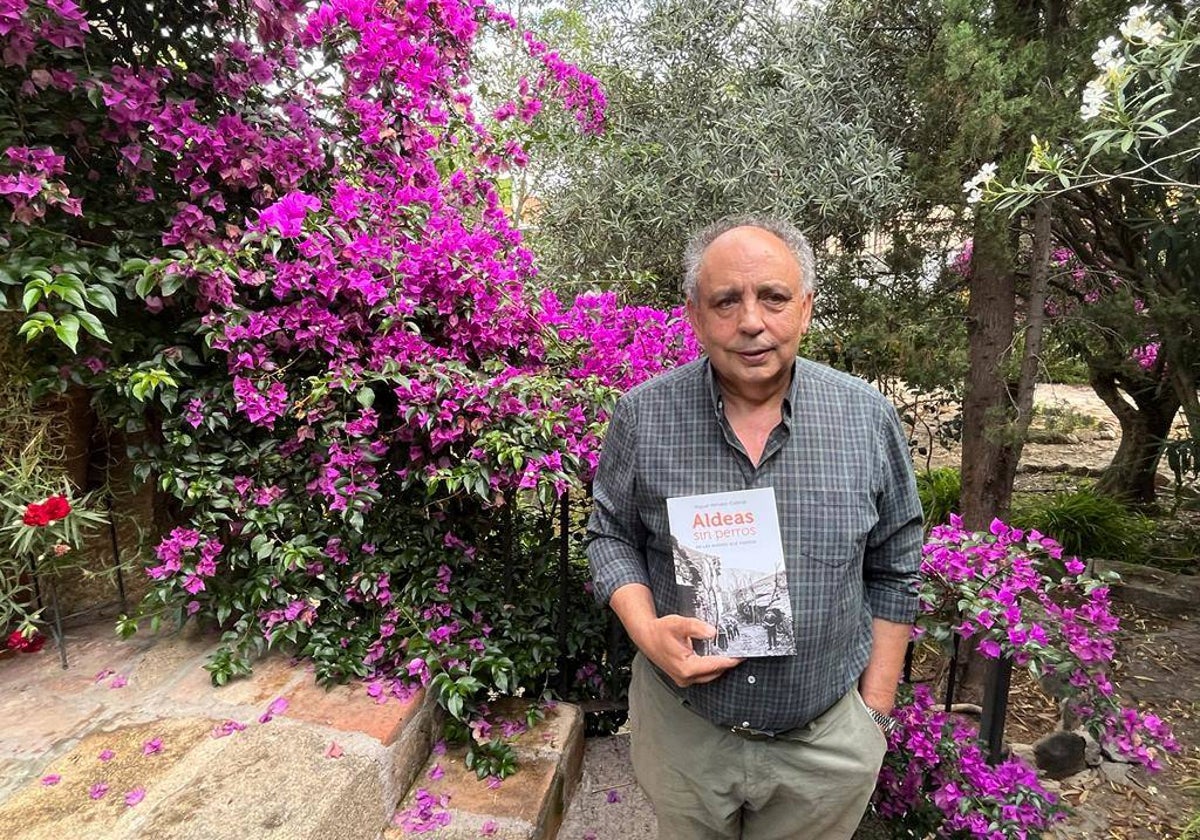

El autor, Miguel Méndez-Cabeza, presenta este jueves, a las 19.00 horas, en la Real Fundación de Toledo su novela, que cuenta la expedición encabezada por el médico y el rey Alfonso XIII en 1922 por esa comarca cacereña

Las Hurdes, el viaje de Alfonso XIII que cambió el rumbo de toda una comarca

Parece mentira que sólo haya pasado un siglo de una de las expediciones sanitarias y antropológicas más interesantes y más desagradables de la historia de España. Cien años que parecen una eternidad, si se tiene en cuenta que, aunque hacía cuatro siglos que Cristóbal Colón ya había llegado a América, muchos españoles no conocían aún una comarca casi inexplorada de su propio país, como eran Las Hurdes.

Así es cómo el médico e intelectual Gregorio Marañón, muy ligado a Toledo, organizó en 1922 un viaje junto con el rey Alfonso XIII a esa zona olvidada y abandonada, por aquel entonces, del norte de la provincia de Cáceres, donde sus pobladores, más que vivir, sobrevivían al hambre y a la falta de recursos. Este es el telón de fondo de la novela 'Aldeas sin perros' (Editorial Cuarto Centenario), de Miguel Méndez-Cabeza -médico rural y otrora 'azote' de las reclamaciones en defensa del río Tajo-, que la presentará este jueves, a las 19.00 horas, en la Real Fundación de Toledo, tras su exitoso paso por la Feria del Libro de Madrid y de Talavera de la Reina, donde él reside.

Allí, acompañado por el periodista de Onda Cero Javier Ruiz y el vicepresidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles, el autor desgranará alguno de los motivos que le han llevado a escribir esta «historia de supervivencia al límite de los habitantes de las que fueron llamadas 'aldeas trágicas' de Las Hurdes». Entre ellas, su propia profesión de médico rural en zonas abandonadas de la España olvidada, como La Jara, que él tan bien conoce, donde ha llegado a trabajar en pueblos que carecían de red de aguas residuales o de medios sanitarios, algo que ha hecho que esa comarca haya perdido en los últimos años hasta un 60% de su población.

Pero, salvando las distancias, Méndez-Cabeza se ha empapado de los escritos y diarios de viaje de Gregorio Marañón, de las obras de Miguel de Unamuno, de los estudios antropológicos del francés Maurice Legendre, que llamó a Las Hurdes «El honor de España», o incluso de las poesías de José María Gabriel y Galán, defensor de esta comarca por ser originario de una zona próxima en la Sierra de Salamanca. De hecho, este poeta escribió casi toda su obra en castellano y en el dialecto extremeño que allí se hablaba.

«Lo que he querido hacer con mi libro es una dignificación de esa gente que hace un siglo vivía en la extrema pobreza», afirma a ABC el autor de 'Aldeas sin perros', que juega en parte con el título del documental que el cineasta Luis Buñuel grabó en 1933 en Las Hurdes, 'Tierra sin pan', que diez años después de la expedición de Marañón y el rey Alfonso XIII aún retrataba, no exento de críticas, las penurias de los hurdanos. Una situación que, según apunta Méndez-Cabeza, se arrastraba casi como una leyenda negra desde siglos atrás, cuando entre 1598-1600 el dramaturgo Lope de Vega daba forma al mito del salvajismo de la población de esta comarca en su obra 'Las Batuecas del Duque de Alba'.

Como curiosidades, en la novela aparecen escenas y hechos que nos retrotraen incluso a la novela picaresca, pues el escritor narra cómo en Las Hurdes los banqueros eran los mendigos, que ofrecían créditos en forma de coscurros de pan, muchas veces roídos por los ratones, a otros hambrientos pobladores de esa comarca en las que había muy poca tierra óptima para el cultivo de cereales. De hecho, su principal alimento era la castaña, algo que se ve en la toponimia de muchas localidades de la zona, fruto con el que elaboraban una papilla muy nutritiva.

Aun así, enfermedades como el paludismo, el cretinismo o la tuberculosis, agravadas todas ellas por el hambre, estaban a la orden del día, tal y como señala Méndez-Cabeza, con unas cifras de mortalidad del 90 por 1.000 en las zonas más pobres, cuando la cifra correspondiente a toda España era de 22 por 1.000. Una situación que el doctor Marañón intentó paliar repartiendo quinina para resolver los males endocrinológicos y el rey Alfonso XIII alguna moneda entre los hurdanos.

Sin embargo, en opinión del autor, «allí no había más explotadores que el abandono y la propia naturaleza hostil de Las Hurdes». Una situación que llevó a muchas mujeres de la comarca a buscarse la vida como podían, como se ve en la novela, ya sean las «menderas», que viajaban mendigando harapos para hacer vestidos con los retales con el fin de venderlos, o las que amamantaban a los llamados «pilos», niños expósitos de la inclusa que eran alimentados a base de leche de las hurdanas a cambio de un dinero o de alimentos.

Miseria y hambre que bien refleja José María Gabriel y Galán en estos versos de su poema 'La jurdana': «Ha dejado la morada nauseabunda/donde encueva sus tristezas y sus sarnas,/donde roe los mendrugos indigestos,/de dureza despiadada,/cuando torna de la vida vagabunda,/con el hijo y los mendrugos a la espalda,/y ahora viene, y ahora viene de sus sierras/a pedirnos a las gentes sin entrañas/el mendrugo que arrojamos a la calle/si a la puerta no lo pide la jurdana».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete