Cuarentenas y pasaportes: seis siglos usando las mismas armas ante otras pandemias en Andalucía

Con el fin de las mascarillas en los hospitales, la comunidad se despide de la crisis del Covid pero antes ya lo hizo de la peste, la fiebre amarilla o el cólera

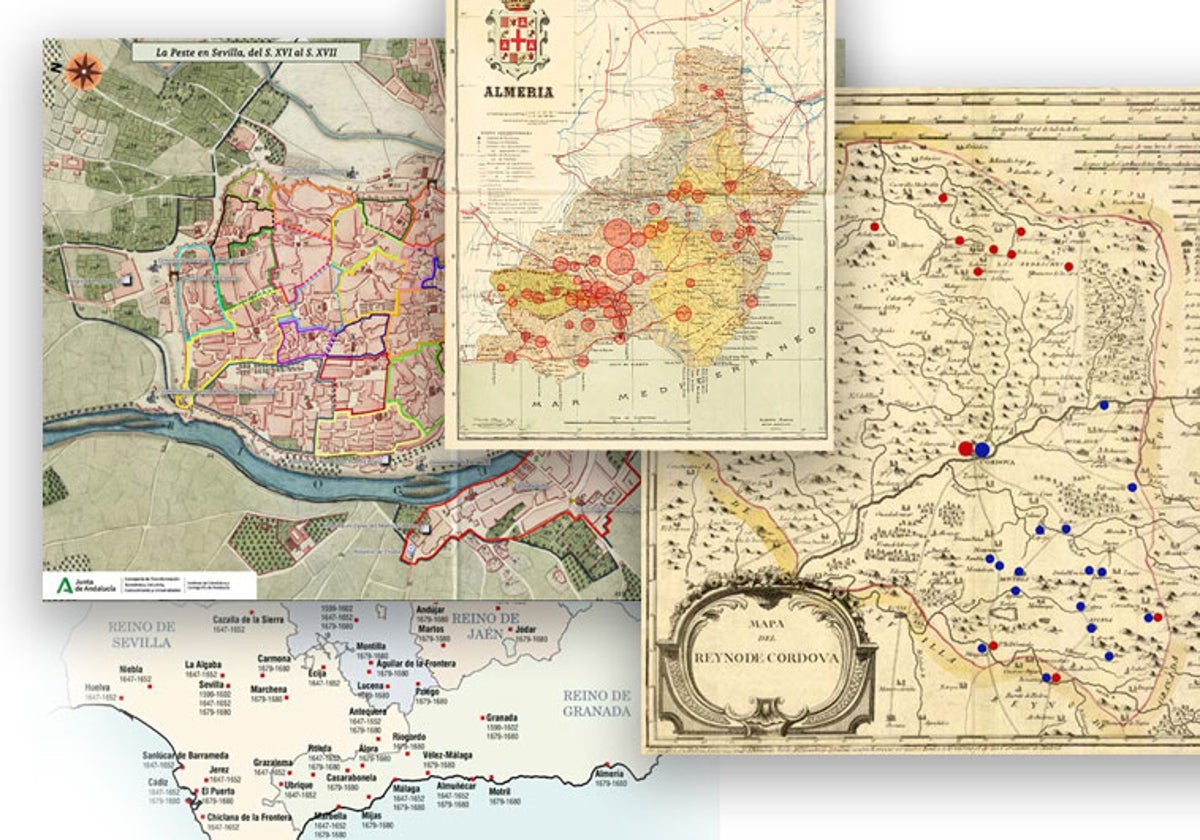

Casi 400.000 muertos en Andalucía por las pandemias

Un campesino de Jerez se acerca a Sevilla por la carretera en el siglo XVI. El carromato en el que viaja frena de pronto ante el alto de dos guardias. Al «quién va ahí» le sigue un «¡papeles!» que provoca que el ... hombre se palpe la ropa y busque un documento donde figura su identidad y el sello de las últimas ciudades por las que ha pasado. Un pasaporte sanitario que acredita que él, a diferencia de muchos de los andaluces de ese momento, no está contagiado por la peste.

Aunque la escena es apócrifa, algo así es lo que ocurría en las inmediaciones de las grandes ciudades cuando se detectaba un brote de algunas de las pandemias que ha padecido Andalucía a los largo de los siglos. Porque la comunidad sabe lo que es resistir los envites de la peste. Pero también de la fiebre amarilla, de el cólera, de la gripe, del VIH y, por último, del Covid-19.

Ahora que el Gobierno central ha dispensado a la población de usar la mascarilla en los centros hospitalarios y farmacias -el último vestigio de la pandemia que ha mantenido al mundo en vilo durante tres años- cabe echar la vista atrás para ver cómo ha luchado la comunidad contra la enfermedad a lo largo de los siglos. Para ese ejercicio sirve de guía el libro 'Andalucía y la cartografía histórica de las pandemias' de los investigadores Fernando Olmedo y Francisco Javier García. El primero desde la Historia y el segundo desde la Epidemiología analizan el paso de los virus y bacterias por la comunidad a través de los mapas que se han ido generando a través de los siglos.

Vuelta al campesino. Pasado el trámite de esos primeros guardias, toca un segundo filtro: las puertas de la ciudad. Sevilla tenía en la época varias y en ellas estaban apostados otros guardias que comprobaban que la documentación de los viajeros estaba en orden. Porque, explican Olmedo y García, la lucha contra una pandemia en el siglo XVI usaba, en esencia, las mismas armas que hoy día. «Con las primeras noticias y efectos de la enfermedad se solían formar juntas para impulsar las medidas preventivas», indican los investigadores. Los primeros comités de expertos, como los que estableció Andalucía en los inicios de la crisis sanitaria.

La segunda medida era aislar las ciudades. Por eso los controles con los que se encontraba el campesino que trataba de llegar a Sevilla desde Jerez. Y esos peajes estaban no solo en las puertas de la ciudad. También se trazaba un perímetro y se patrullaban los caminos. Lo mismo que, en pleno siglo XXI, cuando se cerraron los viajes y se pidió a la población que se quedase en casa.

Esos controles, recuerdan en el libro editado por el Centro de Estudios Andaluces, no solo servían para comprobar el pasaporte sanitario -otra medida que se puso en marcha con la crisis del coronavirus- sino, también, para impedir la entrada a quienes venían de territorios con muchos enfermos.

«Se ponían así dispositivos de aislamiento y segregación espacial similares a los que, de algún modo, continuarían aplicándose en los sucesivo durante las pandemias», explican Olmedo y García. «E, incluso, salvando las distancias, a los que se usan en la actualidad», añaden el historiador y el médico epidemiólogo.

Las similitudes entre la gestión de las grandes pandemias históricas y la del Covid no acaban ahí. Porque ya en el siglo XVI en Andalucía se organizaron hospitales específicos para los contagiados por la peste, el cólera o la fiebre amarillo. En Sevilla hay un ejemplo que, además de sobrevivir al paso de los siglos se ha acabado convirtiendo en el Parlamento de Andalucía: el hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre.

A estos espacios -en muchas ocasiones más lugares donde esperar la muerte más que sitios para la curación- se les llamó, de forma muy gráfica, lazaretos, enfermerías, morberías o, incluso, «cárceles de apestados». Todos se situaban fuera de las murallas por evitar los contagios y, además, estaban cerca de los cementerios que, también hace siglos, empezaron a instalarse a las afueras de las ciudades andaluzas. Cuando los muertos se apilaban por miles no había tiempo de darles cristiana sepultura en las iglesias ni cerca de ellas. Ni era recomendable en términos sanitarios.

A través de los siglos

Los métodos que recopilan Olmedo y García no solo se usaron con la peste en el siglo XVI. Se mantuvieron con la fiebre amarilla en el siglo XVII; con el cólera en el XIX; con la gripe ya en el XX; y con el Covid en el XXI. ¿También con el coronavirus? De alguna forma sí. Pero, señalan los expertos en Salud Pública que hay un elemento que cambia el juego por completo en cuanto a cómo Andalucía lucha contra las pandemias cuando llega el el Covid-19: la Medicina moderna y las vacunas.

Porque, sin la inmunización artificial, una sociedad, indican los médicos, está abocada a desarrollar anticuerpos de un virus o bacteria pasando la enfermedad y, por lo tanto, con unas altísimas tasas de mortalidad. Solo la peste causó en Europa el fallecimiento de la mitad de la población. Pero la inmunización artificial que ha traído consigo la ciencia gracias a las vacunas han salvado hasta 20 millones de vidas solo durante el primero año de la pandemia del Covid, según datos publicados en la prestigiosa revista médica 'The Lancet' y avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nuevo viaje en el tiempo. Vuelta a la Sevilla de la peste en el siglo XVI. Según los historiadores, la enfermedad llegó a la ciudad a través de Triana. De ahí saltó a el barrio de San Vicente. Y luego, a toda la ciudad. ¿Casualidad? De ninguna forma. Triana y San Vicente eran entonces zonas portuarias. A la zona llegaban barcos de todo el mundo así como comerciantes y viajeros. Y, con ellos, unos inoportunos polizones: virus y bacterias.

Por el puerto de Sevilla entraron en Andalucía barcos y barcos con riquezas del Nuevo Mundo. El de Cádiz fue puerta a América; el de Málaga, al Mediterráneo y a África. Los bienes circulaban por esos puntos estratégicos de la comunidad -como las personas de los cuatro puntos cardinales- llenando las arcas de la región. Pero había otros viajeros que no llevaban billete ni pagaron pasaje: los virus y bacterias que llegaron a Andalucía como polizones de esos viajes por medio mundo.

Peste, fiebre amarilla, cólera, gripe... Antes del Covid -y del VIH-, la comunidad sufrió otras pandemias y todas tienen en común que llegaron por mar. Hasta el siglo XX. Entonces las grandes plagas dejaron el barco y se modernizaron. Se montaron en el avión. La globalización las impulsó desde cualquier punto de la Tierra hasta el sur de España. El VIH primero y después del Covid hicieron estragos el pasado siglo y este.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete