Patrimonio de Córdoba

Iglesia de San Pablo, el eje de todos los caminos

La Junta ha autorizado esta semana las obras de restauración del coro de este templo fernandino, situado en una zona céntrica y marcada por una historia cambiante entre el brillo y el olvido

La Manzana de San Pablo, 30 años de cambios en el Casco Histórico de Córdoba

Ahí está desde el siglo XIII la singular y céntrica iglesia de San Pablo. Hoy situada frente a frente con el muy discutible edificio del Ayuntamiento e integrada en una de las zonas más transitadas y cambiantes del Centro de la ciudad. Y es que pocos enclaves cordobeses han sufrido tantas transformaciones a lo largo de los siglos como la zona que rodea a este templo fernandino para el que la Comisión de Patrimonio de la Junta ha autorizado esta semana la restauración de su coro. Significa este acuerdo administrativo una gran noticia para el monumento, que llevaba a la espera de esta reforma imprescindible desde hace más de una década, cuando se observaron importantes problemas en sus techumbres, debidos en parte al paso del tiempo y en parte también a los defectos de su diseño original.

La restauración de esta zona del edificio llevará aparejado un estudio arqueológico y servirá para seguir avanzando en su conocimiento y para que muchos cordobeses pongan el foco en una iglesia por cuya fachada exterior, la que da a la calle Capitulares, todo el mundo ha transitado. No quita eso para que aún siga siendo menos conocida de lo que parece.

El solar original sobre el que se asienta San Pablo fue desde la Roma republicana, desde la misma fundación de la ciudad, zona de trasiego y paso. Era un espacio frontero a la muralla oriental y cercano a una de las principales puertas de la muralla, la Puerta de Roma, conocida más tarde como la Puerta de Hierro. Pasaba por aquí la Vía Augusta, jalonada de monumentos funerarios como era costumbre en el periodo y como han demostrado diversos hallazgos arqueológicos. La primera gran transformación de estos terrenos situados extramuros llegó con el Imperio, cuando en el siglo I comenzó en esta zona de la ciudad el proceso de construcción del 'vicus' o barrio suburbano oriental de la Colonia Patricia. Algo más tarde, llegarían las obras de un fastuoso complejo civil y religioso que conformaban el Templo Romano de la actual calle Claudio Marcelo y el Circo romano de Córdoba, que se extendía hacia Levante.

Tras esta época brillante, llegó el olvido en el declive romano. El templo y el circo fueron perdiendo de forma paulatina sus usos, por lo que, según los estudios arqueológicos desarrollados en los últimos años, la zona, una vez que los edificios quedaron derrumbados y como simples canteras, pasó de nuevo a ser espacio para necrópolis y zona de cultivo durante varios siglos, incluido el brillante periodo califal en el que no pasó de ser un arrabal.

No sería hasta el siglo XI, con los almorávides, que todas estas zonas del Oeste serían amuralladas, lo que condujo a que en el XII, y bajo control ya de los almohades, de nuevo volviera a ocuparse este espacio como zona residencial con viviendas y huertos. Servía al tiempo de zona de conexión y de paso entre los dos grandes ejes de la ciudad, la medina y la Axerquía.

Construcción del monasterio

Así lo debieron encontrar los cristianos cuando conquistaron la urbe en el verano de 1236. Sólo cinco años más tarde el rey Fernando III se lo concedió a los dominicos para que allí estableciesen un nuevo monasterio, una donación que iba acompañada con el derecho de uso del venero de agua que por allí pasaba. La zona vivió a partir de entonces otro periodo intenso, ya que durante varios siglos el convento no dejó de crecer bajo la gestión de una orden religiosa con grandes bríos y joven, pues se había fundado en 1216. Se construyeron primero las zonas residenciales para los religiosos y posteriormente la Iglesia, que acabó de obrarse en el siglo XV y sufrió luego diversas reformas y modificaciones. El complejo se extendía mucho más allá de lo que hoy abarca y también disponía de una gran huerta, próspera al gozar los dominicos de una importante concesión de agua, y de corrales para la cría de animales.

En las centurias siguientes se amplió el claustro (cuyos restos se pueden ver hoy en la zona de acceso de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía) y se intentó construir una sala Capitular que finalmente quedó inconclusa, lo que hoy conocemos como Sala Orive y que está bajo gestión del Ayuntamiento. Participaron en estos proyectos grandes arquitectos del periodo como Hernán Ruiz II y Juan de Ochoa, fundamentales ambos en el principal proyecto de esos años que no fue otro que la Catedral.

Finalmente, la fantástica portada exterior de estilo barroco que se levanta en la actual calle Capitulares se construyó en el siglo XVIII, concretamente, en 1706. Su factura se atribuye hoy por referencias bibliográficas a canteros lucentinos, que gozaban de fama en el periodo. Durante estos siglos el monasterio sirvió de centro neurálgico de un barrio residencial y comercial, que poco a poco fue rodeando la construcción.

Tras siglos de auge, y al igual que ocurrió en el periodo romano, el olvido volvería cernirse sobre el monasterio después de ser desamortizado y dejar los dominicos este enclave, ya en el siglo XIX. En la Guerra de Independencia fue utilizado como cuartel por los invasores y en 1848, y al encontrarse en ruinas, fueron derruidas varias estructuras de lo que había sido el extenso complejo religioso, conservándose solo la iglesia y las edificaciones residenciales anejas. No sería hasta comienzos del siglo XX que este relevante espacio recuperaría su función religiosa con la concesión de uso a los hermanos claretianos, que son quienes cuidan este bien patrimonial desde el año 1904.

En la Guerra de la Independencia, el templo fue utilizado como cuartel de los invasores

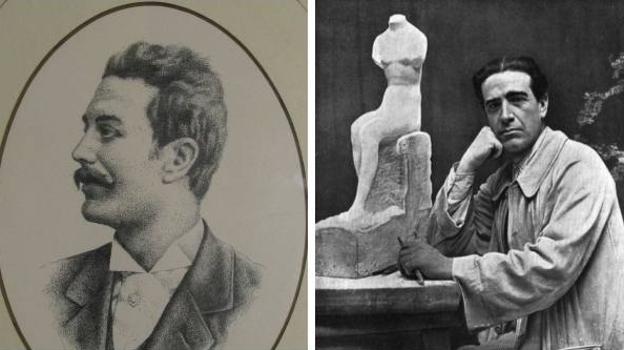

En cuanto a lo arquitectónico, también vivió en plena Edad de Plata un periodo de significativa recuperación y reforma, en el que participaron cordobeses insignes del periodo como el gran arquitecto modernista Adolfo Castiñeyra Boloix, autor de conocidos edificios como el actual Instituto Maimónides o el actual Colegio de Arquitectos (que en sus orígenes fue construida como residencia del magistrado Teófilo Álvarez Cid en 1906), y el escultor Mateo Inurria.

Desde entonces hasta ahora la iglesia de San Pablo no ha dejado de ser nunca un eje de la vida religiosa y cofrade cordobesa, un bien patrimonial de primer orden que ha sido testigo de siglos de historia en una zona de tránsito y que ha logrado resistir -al menos por ahora- a las siempre peligrosas fauces del olvido.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete