«Yo me abstengo»: retrato del español que no vota

Son esa masa silenciosa que no acude a las urnas: los hay antisistema, pero también abstencionistas descontentos con la 'oferta' o, simplemente, perezosos. Las especulaciones sobre la participación en unas elecciones en pleno verano están ahí, pero... ¿Qué ocurriría si la mayoría no votara?

Son inmunes a los eslóganes de campaña y muchos se autoerigen como los verdaderos enemigos de los partidos políticos. Pero también hay abstencionistas pasotas o que, sin más, no se desplazan al lugar en el que están empadronados para votar. En las pasadas elecciones del 28M ... casi 13 millones de españoles no fueron a su colegio electoral y, por tanto, son los únicos cuya papeleta no es secreta: el Estado puede saber que no votan.

Uno de ellos es Gustavo Vargas, un programador de 35 años que no tiene ningún interés en participar en los próximos comicios: «Mi voto individual no va a variar el resultado final, así que no veo motivos para hacerlo. Creo que es una herramienta fútil y que al político que gane le va a dar igual porque se va a intentar legitimar en sus votos», argumenta.

A este respecto, el politólogo Manuel Arias Maldonado parte de que es cierto que «el coste de ir al colegio electoral ya es mayor que el beneficio que nos reporta en términos individualizados». Sin embargo, es importante no perder de vista que el sistema no puede operar si no votamos y que «en el fondo, tenemos el interés de que el sistema siga en pie. El voto individual no es irrelevante en absoluto para el mantenimiento del sistema democrático».

«Es como decir que no bebes»

Aunque a Vargas «el cuerpo le pide votar a la derecha», expresa que está a favor de una democracia más directa «que le permita quejarse cuando las cosas se hacen mal en su barrio». Aclara que «no es ningún antisistema», ni tampoco de los que rompe la papeleta frente a la mesa electoral. A la pregunta de si se siente presionado para acudir a las urnas, responde: «Cuando confiesas que no votas la gente se sorprende, es algo parecido a cuando dices que no bebes alcohol».

¿Pero quién es, sociológicamente, el abstencionista? Si se analizan los datos de participación por sección censal de las últimas generales (en noviembre de 2019) y se ponen en relación con el índice de población con estudios superiores, se observa cómo aquellas secciones donde el porcentaje de población con diploma universitario superaba el 70% el índice de abstención apenas alcanzó de media el 19%, mientras que las zonas donde la población con estudios superiores era inferior al 20% registraron una abstención media del 36%.

Una relación similar se observa al fijarse en el índice de parados: a más desempleo, menos participación. De igual forma, con el nivel económico: en las zonas donde la renta es superior a los 30.000 euros, la abstención fue del 20%, mientras que en aquellas con rentas inferiores a los 8.000, la cifra se duplica y alcanza al 45% de la población.

Miriam, que trabaja en una empresa del sector audiovisual, cuenta a este diario que su madre se murió sin haber votado nunca : «Creció en una familia muy humilde, en un ambiente hostil, y creo que todo lo político le traía malos recuerdos. Pero es que mi padre tampoco vota. Los dos han sido gente buena, muy sencilla, que recibieron una educación básica».

El nivel socieconómico es determinante, pero las dificultades metodológicas impiden afinar cuáles son las características concretas de los abstencionistas. Para el politólogo y sociólogo Luis Arroyo, se podrían clasificar en dos grandes grupos: hay una abstención más o menos estructural que se repite prácticamente en cualquier país del mundo excepto donde es obligatorio votar, como en Argentina, Brasil o Perú. «Está el que no se siente implicado o no siente la necesidad o la utilidad de votar. La otra abstención es coyuntural y depende del momento concreto».

«Se ha hablado mucho de que, en teoría, la baja participación tendría que perjudicar a la izquierda, pero esto no es tan evidente»

Pedro Riera

profesor Ciencia Política U. Carlos III

¿Es cierto que la izquierda es más abstencionista que la derecha? «Las grandes mayorías del Partido Popular han coincidido con una cierta desmovilización de la izquierda y, por tanto, se ha hablado mucho de que, en teoría, la baja participación tendría que, entre comillas, perjudicar a la izquierda. Esto no es tan evidente. En la práctica, lo que vemos es que son tantas las razones de la gente para ir o no ir a votar, que no tiene nada que ver», apunta Pedro Riera, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.

Riera señala que el hábito, «el rito de ir a votar», es fundamental y que, desde luego, «la gente que desconfía de las instituciones es proclive a abstenerse». En cuanto a la edad, recuerda que tradicionalmente los jóvenes han solido ser más abstencionistas pero que, con la llegada de los partidos más escorados del arco político, el efecto del joven abstencionista «se ha diluido un poco».

También indica que, en términos generales, se participa más en los pueblos que en las ciudades «por aquello de la presión de grupo» y confirma que el grado identificación con unas determinadas siglas y el interés son actitudes políticas que marcan la abstención.

Un 0,5% de los españoles no saben quién es Pedro Sánchez

Según una pregunta planteada en el barómetro del CIS de abril, el 0,5% de los españoles no sabe quién es Pedro Sánchez, mientras que el 5,9% desconoce la figura de Alberto Núñez Feijóo. Existe una minoría social ajena a la actualidad informativa, un porcentaje de la ciudadanía que, por tanto, es probable que no vote.

«Puede haber un abstencionista que incluso desconozca los elementos básicos del sistema. Pero lo que es innegable es que entre los que sí acuden a las urnas, hay muchos que no están al día y que incluso confían en un partido por una especie de mitología en torno a unas siglas», refiere Arias Maldonado.

Sin embargo, y aunque sea difícil estimar en qué proporción, no todos los abstencionistas son perfiles despegados de la política. Hablaríamos entonces de un abstencionista pasivo y otro más activo, más crítico. Este último es el caso del abogado vasco Aitor Guisasola, fundador del Movimiento de Regeneración Política en España, que promueve la abstención electoral, y que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales.

En su opinión, «el sistema de partidos políticos no es una democracia real, sino una ficción» y se muestra a favor de un representante por zona que hiciera caso a lo que dicen sus votantes y «no una persona que obedece a un partido político». Insiste en que los partidos «no son en absoluto necesarios para la democracia». Guisasola creó hace unos años un canal de Youtube que ya cuenta con casi 350.000 seguidores y dice que, después del confinamiento en la pandemia, el número de usuarios que se acercaron a su canal aumentó exponencialmente: «Somos muchas las personas que entendimos entonces que se estaban hurtando nuestros derechos».

Los abstencionarios

Pero el suyo no es el único grupo en internet de estas características. Hay varios movimientos que han surgido en los últimos años y que beben del abstencionismo activo que defendió el ya fallecido jurista Antonio García Trevijano. En estos círculos, insisten en marcar las diferencias entre ese abstencionista pasivo y lo que ellos denominan «abstencionario», aquel que «no vota conscientemente porque entiende que la abstención es un mecanismo para deslegitimar el régimen partitocrático del 78». Se caracterizan, además, por la promoción de la abstención entre otros ciudadanos.

«El hecho de ir a romper la papeleta me hace tener la conciencia tranquila y saber que estoy haciendo las cosas bien»

Arturo Padrino

abstencionario

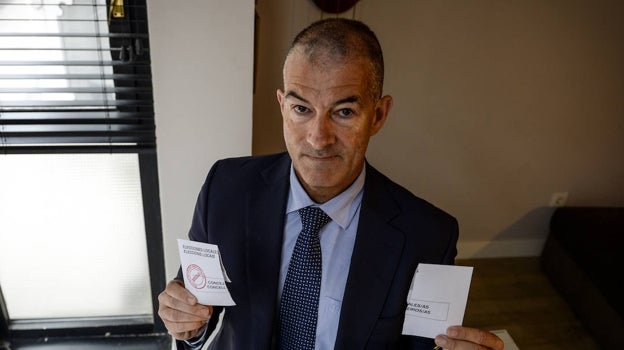

También es este el caso de Arturo Padrino, un ingeniero informático de 31 años que dice haber acudido a romper la papeleta frente a las urnas en las últimas elecciones celebradas en nuestro país. «El hecho de ir a romper la papeleta me hace tener la conciencia tranquila y saber que estoy haciendo las cosas bien», afirma. Forma parte de la Junta Democrática de España, un movimiento transversal que, dice, «no entiende de ideologías».

Al interrogar a este madrileño sobre por qué se decanta por no votar en lugar de escoger la papeleta en blanco argumenta que «al final, la diferencia básica radica en que el que vota en blanco acepta las normas del juego», que él no considera «perfectas».

Muy alejada de estos movimientos se encuentra Beatriz, una archivera de 55 años que reconoce que le gustaría votar: «Me da rabia no hacerlo, pero no encuentro a quién». Dice que las últimas veces que acudió a las urnas tuvo la sensación de que no votaba a favor de nadie, sino para echar a un determinado dirigente político. «Mis hijas me repiten mucho esa frase de que si no voto, no me puedo quejar, pero no es ningún deber, estoy en mi perfecto derecho de no votar. Me molesta muchísimo la gente que escoge siempre al mismo y no se plantea nada más. Al final, yo creo que la ideología no es lo importante, sino la gestión y la capacidad de llegar a acuerdos, de ceder», argumenta con resignación.

Aquellos que no se abstienen, sino que se decantan por el voto en blanco o por el nulo, comparten algunas de las motivaciones de los abstencionistas, pero la diferencia es que en ambos casos, al acudir al colegio electoral, son tratados como votos emitidos y, en consecuencia, entran en el porcentaje de participación electoral.

Lucía, que prefiere no dar demasiados detalles sobre la profesión a la que se dedica, lleva varias elecciones votando en blanco. No se siente cómoda ni cercana a ninguna de las opciones que hay y aunque le molesta que el voto en blanco perjudique a los partidos más pequeños, no quiere abstenerse porque entiende que votar «es un derecho que hemos adquirido y, como tal, hay que ejercerlo»: «Voto, un poco, para hacer acto de presencia a favor de la democracia. Como cuando te invitan a un cumpleaños al que no tienes ganas de ir, pero te cae bien la persona».

Caos en la izquierda

También se contabilizará estadísticamente el voto de Carlos, investigador universitario de 29 años, que el próximo 23J votará nulo: «Meteré un meme en el sobre, así alegro el día al que esté en la mesa electoral».

Entre las razones que esgrime, menciona en primer lugar «la desconexión de la clase política, incluso en el ambiente de izquierdas, respecto a los problemas de los trabajadores» y dice estar a favor de «una democracia de kilómetro cero, como la fruta»: «Está siendo una campaña caótica, en la izquierda no hay un ambiente muy unitario, pero lo que de verdad echo en falta es que se recupere el activismo, la política del día a día. Me molesta que las elecciones se entiendan como un concurso de popularidad», expresa por teléfono a este diario.

¿Habrá entonces una mayor abstención el próximo 23 de julio? Luis Arroyo enumera tres factores a tener en cuenta: en primer lugar, las fechas. Nunca ha habido unas elecciones en pleno verano y, por tanto, cabe prever que la abstención sea mayor, incluyendo el voto por correo.

Sin embargo, hay una segunda variable: «Son elecciones que se perciben de posible cambio, algo que fomenta la participación, la movilización ciudadana». Y, por último, «hay dudas de si la gran coalición de Sumar será capaz de mantener su unidad», algo que podría mermar la participación en la izquierda. Tres factores, dice Arroyo, que actúan en sentidos diferentes, de modo que «no tenemos ni idea de lo que va a pasar con la abstención».

No volver a casa a votar

Por otra parte, conviene fijarse en las diferencias entre comunidades al analizar los datos de participación en las cuatro últimas elecciones generales. Canarias, Galicia, Baleares y Asturias son las cuatro autonomías que encabezan los porcentajes de abstención con un 40,66%, 40,5%, 38,43% y un 38% respectivamente. La razón, explican varios politólogos a este diario, es la dispersión de población en estas regiones.

La disgregación de los núcleos urbanos, la desidia, la falta de cultura política, el descontento de un determinado bloque ideológico, la incapacidad de sentirse cómodo con unas siglas o la desconfianza en el sistema son algunas de las causas que explican la abstención en España. «En nuestro país, nunca se ha percibido como un problema», refiere Arias Maldonado. Por eso, en su opinión, es un ejercicio «algo inútil» preguntarse qué pasaría si más de la mitad de la población dejara de participar en las elecciones. Aunque afirma que la legitimidad se vería en entredicho, «no deja de ser difícil que la sociedad se coordine para no votar».

En su 'Ensayo sobre la lucidez', el premio Nobel José Saramago parte de un día lluvioso de elecciones en una ciudad que no se identifica. La mayoría de los electores decide, independientemente, votar en blanco. El Gobierno decreta repetir los comicios una semana después y el voto en blanco aumenta, resultando un ochenta y tres por ciento.

«Si hubiera, por ejemplo, un 60% de abstención a lo mejor no pasaría tanto. Pero con un 80% algo raro estaría ocurriendo y el sistema, esto seguro, terminaría colapsando. Un gobierno, sea o no democrático, necesita una cierta legitimación, si no, el pueblo se subleva», pronostica Arroyo. De momento, y por mucho que les pese a algunos abstencionistas -o abstencionarios-, ese escenario no deja de ser política-ficción. Algo lejano a la realidad, sólo accesible en las novelas de Saramago.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete