... Y los mejores se marchan

Vuelve la emigración. En dos años, se ha duplicado el número de jóvenes que buscan empleo fuera de España

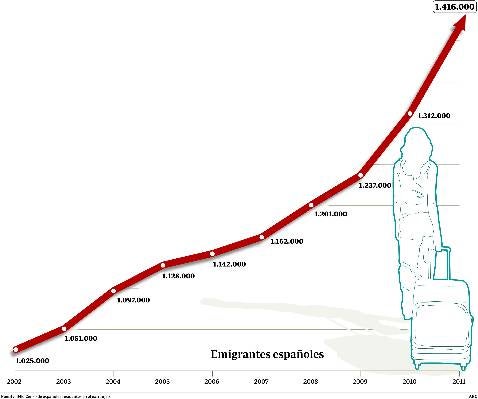

Santi entró a trabajar como administrativo en una empresa de transportes en la época de vacas gordas. Tras cinco años en plantilla, este licenciado en Económicas se encontró una tarde la carta de despido. Lleva dos años y medio buscando trabajo «como un loco», pero no ha encontrado nada. Se le acabó el paro y pronto también se le acabarán los famosos 426 euros de prestación. Afortunadamente, no le falta un plato en la mesa todos los días en casa de sus padres. Pero a los 34 años necesita tomar una decisión. «Me marcho de España en cuanto pueda». No es el único joven cualificado que desea emigrar. Ni tampoco es un fenómeno nuevo. Esta «fuga de cerebros» lleva produciéndose desde que se agudizó la crisis. De hecho, el número de demandantes de empleo para trabajar fuera de España se ha duplicado en los dos últimos años. Ya son 1.4160.000 los españoles mayores de edad que residen en el extranjero. Aún lejos de la diáspora que se produjo en los años sesenta, cuando más de un millón de españoles emigraron de golpe al centro y el norte de Europa.

«Yo quiero quedarme en este país porque no quiero abandonarlo en llamas. Me gustaría que pudiéramos sofocar el fuego… y va a haber fuego. Si hay tres o cuatro eventos en los que los jóvenes puedan manifestarse, cambiarán las cosas». El que habla en tono tan grave es Pablo, 22 años. Como el resto de los jóvenes consultados, ha valorado alguna vez la posibilidad de marcharse de España. Es el caso de Alberto, 24 años: «Soy nieto de abuelos inmigrantes y de ellos hemos aprendido que en ningún país se atan los perros con longaniza», asegura. Por su parte, Rebeca, 29 años, cree que fuera, en Francia o Alemania, su profesión «está mucho más reconocida».

«Se trata de una emigración muy diferente a aquella que se produjo en los años cuarenta y cincuenta», advierten los sociólogos Diego Herranz Andújar y Rafael Rodríguez Álvarez, quienes consideran que esta «fuga de cerebros» es una prueba de «la relativa validez del sistema educativo español en enseñanzas superiores». De hecho, los universitarios tienen una tasa de paro mucho menor que la de los perfiles con niveles de formación más bajos. «A mayor nivel de estudios, menor nivel de desempleo» añaden Herranz y Rodríguez.

Efectivamente, en el segundo trimestre de 2010, el porcentaje de parados entre 25 y 29 años con estudios primarios se acercaba al 40%, mientras que entre universitarios rondaba el 18%. «Este dato —continúan los sociólogos— relativiza hasta cierto punto el debate más alarmista sobre la poca utilidad de las estrategias universitarias y formativas en sentido amplio. Si bien es cierto que aún son ineficaces para garantizar una inserción rápida en el mercado laboral, se muestran en cambio útiles para construir una trayectoria laboral relativamente ascendente y más estable en el largo plazo».

¿FP o Universidad?

El debate entre si es más útil hacer una carrera universitaria o un módulo de Formación Profesional viene de antiguo. «En la década de los 80, la enseñanza superior conservaba todavía una connotación muy positiva como elemento capaz de aportar prestigio social, pero también como instrumento que permitía el acceso al mundo laboral a medio plazo y consolidaba un proyecto laboral estable», explican Diego Herranz y Javier Rodríguez, quienes creen que con la crisis de los años 90 y su correlato de desregulación y flexibilización del mercado laboral, «este valor otorgado tradicionalmente a lo formativo se ve fuertemente devaluado en el imaginario social y la opinión pública empieza a cuestionar el verdadero valor de la enseñanza superior, especialmente la universitaria, como estrategia para acceder al mundo activo».

Con la entrada en el nuevo milenio y el crecimiento de la economía española, aparece la figura del «mileurista», jóvenes con estudios que comparan sus sueldos con los de trabajadores no cualificados. «Justamente en este periodo —apuntan los sociólogos— las tasas de incorporación a la formación universitaria sufrieron un descenso importante, mientras se intensificó el abandono escolar en jóvenes de 16 años que optaron por integrarse aceleradamente en un mercado que estimula su incorporación a partir de salarios atractivos y unas condiciones laborales relativamente precarias pero aparentemente duraderas». En su opinión, «deberíamos reflexionar sobre aquellos jóvenes que, estimulados por la demanda de puestos de mínima cualificación pero relativamente bien pagados, abandonaron los estudios tras la fase obligatoria (más del 30% del total entre 1997 y 2007) y a día de hoy se encuentran desempleados y en situaciones muy complejas a la hora de reengancharse en el sistema educativo».

Noticias relacionadas

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete