La Pompeya hispana de las riadas

El teatro romano de Guadix fue azotado por inundaciones catastróficas cada mil años que quedaron registradas en sus ruinas

Aparece en Pompeya un fresco extraordinario: el mito de Frixo y Hele, prófugos en el mar

En el teatro romano de Guadix (Granada) quedaron grabadas dos tragedias que ni Séneca llegó a concebir. Dramas que no se saldaron con muertes documentadas arqueológicamente, pero que cambiaron el curso de la historia de este gran espacio público construido en época de Tiberio (hacia el 25 d.C.) y hoy alertan sobre el futuro de este monumento y su entorno.

Las investigaciones realizadas en los últimos años por los arqueólogos Antonio López y Francisco Javier Brao y por los geólogos Andrés Díez, Rosa María Mateos y Daniel Vázquez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), han constatado que una gran inundación sorprendió a los romanos durante su construcción y otra aciaga crecida lo selló más de un milenio después, a finales del siglo XII, preservando sus restos bajo el lodo.

«Es como una Pompeya hispana enterrada por las riadas», sostiene Díez, uno de los firmantes del estudio 'Una inundación catastrófica cada milenio: inundaciones extremas y periodos de calentamiento en el registro multiarchivo del teatro romano de Guadix', publicado recientemente en la prestigiosa revista internacional 'Global and Planetary Change'.

Un descubrimiento del siglo XXI

Las obras emprendidas para construir un aparcamiento subterráneo en un solar extramuros de la ciudad conocido como la Huerta de los Lao dieron en 2007 con un muro de casi 50 metros de largo y unos 5,5 de ancho. Se descubrió así, de forma fortuita, el frente escénico del teatro romano de la antigua Colonia Iulia Gemella Acci, un proyecto de Julio César para establecer a los veteranos de las legiones I y II sobre un antiguo asentamiento ibero, en una elevación entre dos barrancos del río Guadix.

Ya en 2008, durante las primeras excavaciones en el escenario y parte de la orchestra (el semicírculo frente a la escena donde actuaba el coro y se sentaban las autoridades), el arqueólogo Antonio López recuerda que les llamó la atención el estrato de más de un metro de sedimentos fluviales y barro en el que encontraron cerámicas musulmanas y grandes sillares medio arrancados o separados. «Eso evidenciaba que el teatro, antes de convertirse en la huerta, había sido objeto de una fuerte inundación que había hecho que se perdiera su rastro, cubriendo el expolio al que estaba siendo sometido», explica el director de las investigaciones en conversación telefónica.

Junto al teatro discurría un barranco (ahora canalizado y parcialmente cubierto por una calle) que se conoce como la Rambla de Almorejo y que se desbordó tras una fuerte tormenta de verano a finales del 1200, cuando los musulmanes sacaban piedra del lugar para reforzar la alcazaba de la ciudad.

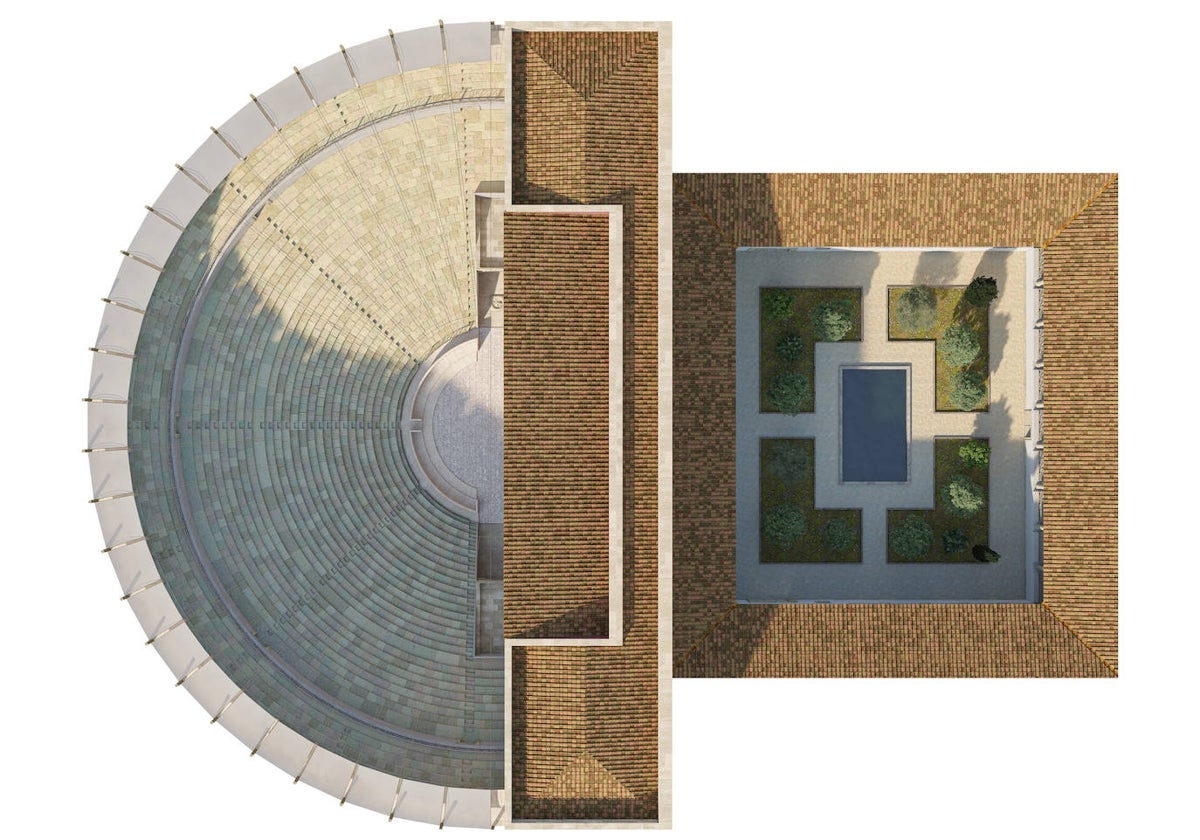

Por entonces no debían quedar más que los cimientos de este conjunto monumental romano de 74 metros de perímetro externo de graderío, que alcanzaba los 16 metros de altura en su frente escénico. Abandonado hacia el año 200, el teatro llevaba siglos sirviendo como cantera de piedra, menguando con el paso del tiempo. «La inundación selló el expolio, fosilizando lo que quedaba de él», resalta López.

Una ventana a la construcción romana

El teatro de Guadix poseía los elementos clásicos de la scaena, la orchestra y la cavea, pero también una 'porticus post scaenam', un cuadri-pórtico ajardinado detrás del escenario donde los actores se preparaban y se refugiaban los espectadores en caso de lluvia. Era un elemento más de prestigio, que en Hispania sólo se ha documentado en Itálica, Mérida, Cartagena y Córdoba, y en una veintena de teatros en todo el Imperio Romano. El arqueólogo resalta que en la Colonia Iulia Gemella Acci, que gozaba del 'ius italicum' (derecho itálico), el máximo estatus jurídico, su teatro de 6.000 metros cuadrados ocupaba el ocho por ciento de la superficie de la ciudad.

Las excavaciones en esta 'porticus post scaenam', de unos 50 metros de largo por 30 o 40 de ancho, deparó nuevos lodos y nuevas sorpresas. Los arqueólogos comprobaron que los romanos habían comenzado su construcción entre los años 25 y 30 de nuestra era en una terraza habilitada cinco metros por debajo de la del escenario. Pretendían destinar la planta baja a los jardines y levantar una galería porticada en el talud superior, al nivel del resto del teatro, pero una fuerte riada alteró sus planes.

Según relata López, un primer pulso de una gran inundación cubrió la construcción y los romanos, para evitar que reventase, abrieron agujeros en la base de los muros para facilitar la evacuación del lodo. Sin embargo, vino un segundo aluvión, que colmató las obras con hasta dos metros de barro.

Los romanos decidieron entonces anular la planta baja de la 'porticus post scaenam' y rellenarla hasta la altura del escenario con unos 20 centímetros de detritus procedente del retallado de sillares para habilitar los jardines a una cota más alta. Las obras anteriores quedaron de este modo conservadas bajo el barro.

En las excavaciones han aflorado restos de poleas, cuñas de anclaje, agujas de encofrados y clavos «por bolsas», según relata López. E incluso la base y el anclaje de los andamios en algunos muros, así como basas y tambores de columna caídas. «Solo en un sondeo de 70 metros cuadrados hemos recuperado unas veinte cajas de material constructivo», destaca el arqueólogo, consciente de que en este aspecto el teatro de Guadix es «excepcional» porque abre una ventana única para asomarse a la construcción romana.

A juzgar por los materiales hallados en los arrastres de lodo, López cree que aquella inundación debió de ser «tremenda». Junto a la cerámica romana, restos de ánforas, mármoles y monedas que han servido para fechar la riada, los arqueólogos recuperaron algún cordón de oro ibero, pulseras de plata o cerámicas del siglo IV a.C., del antiguo asentamiento ibero que los romanos aplanaron antes de levantar su colonia, además de material orgánico como restos de ostras o de jabalí, huesos de melocotón, piñas piñoneras o suelas de zapato.

Una advertencia desde el pasado

Para Andrés Díez, el primer geólogo en analizar los sedimentos del teatro de Guadix, «es inusual que queden registradas dos grandes riadas catastróficas en un mismo lugar y perfectamente datables con restos arqueológicos».

Para este especialista del IGME-CSIC, este estudio, en el que se han corroborado las fechas con carbono 14 y técnicas de luminiscencia, tiene además una vertiente práctica para la conservación del patrimonio y para la ordenación urbanística. «El registro nos dice que allí ocurren riadas extraordinarias cargadas de barro cada mil años. Es algo que se debería tener en cuenta de cara al futuro», subraya.

La primera inundación tuvo lugar durante el Óptimo Climático Romano (200 a.C.-150 d.C.), un periodo de bonanza agrícola propiciado por un clima más cálido y húmedo, y la segunda, mil años después, durante la llamada Anomalía Medieval Climática, un periodo caluroso en Europa entre los siglos X-XIV. «Mil años después de la última gran avenida almohade regresamos a un nuevo calentamiento del clima, esta vez con consecuencias a escala global», alertan desde el CSIC.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete