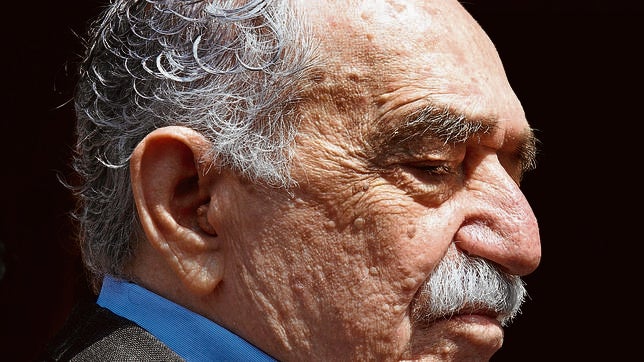

Las memorias de Gabo: «Un domingo el año entero»

Tras el fallecimiento de Gabriel García Márquez, el director de ABC Cultural reivindica el libro«Vivir para contarla» como una de sus obras capitales

La vida puede ser una fiesta. O, al menos, así conviene sentirla. La autobiografía es un género raro. Se presta a todo tipo de invenciones. La memoria juega a favor o en contra. Para un escritor lo vivido y lo soñado forman parte de la misma realidad. Poco se ha hablado estos días de una obra cumbre de Gabriel García Márquez, «Vivir para contarla» (2002), su autobiografía. El poeta y ensayista colombiano Juan Gustavo Cobo Borda se preguntó: «¿Cómo escribir memorias después de semejantes novelas? Cuando sus personajes, con toda la carga autobiográfica que puedan acarrear, se han vuelto seres de entre casa y parte de su propia familia para lectores del mundo entero, ¿cómo permitir que el célebre demiurgo Gabriel García Márquez vuelva a quitárnoslos y los reduzca a lo que son en verdad: su propia familia?». Lo cierto es que las memorias de un escritor son sus obras, no su vida. Son las historias conocidas que vuelven de otra manera. En ellas ha volcado la luz y la sombra, los huecos y las epifanías, el sueño y la razón, el olvido y el anhelo. Las biografías pueden ser fascinantes, pero sin el misterio de la creación literaria, mera agenda. La memoria es otra cosa. La del escritor retiene lo que sucedió y lo que tal vez sucediera.

Noticias relacionadas

- Gabriel García Márquez, el reportero de la magia

- García Márquez, el mundo llora al genio

- Gabriel García Márquez, en imágenes

- En directo: el cuerpo de García Márquez ya ha sido incinerado

- Las mujeres de Gabriel García Márquez

- El PP de Barcelona afea al Ayuntamiento que premie a Gabo y no a Vargas Llosa

- Viaje al lugar donde nació Macondo

De ahí la pregunta de Cobo Borda, porque toda la proverbial geografía humana de García Márquez retiene aquí la mirada del lector, le eleva sobre la niebla del tiempo y traza, en cada página, la cartografía secreta de una larga epifanía. Alguien que vive la literatura con más intensidad que la propia vida -y García Márquez da la impresión de que no solo ha vivido, sino que ha bebido también la pasión de ambas- cuida la memoria hasta que, en esos horizontes de penumbra en que se convierte el tiempo, alcance a distinguir los territorios: lo vivido y lo soñado. Ya lo había advertido Dasso Saldívar , el más rotundo biógrafo de García Márquez en «El viaje a la semilla» (1997), cuando señaló que las memorias son un género de ficción. La melancolía, sin nostalgia; el derrumbe del tiempo con ironía.

Melancolía e ironía

No hay escritor más cervantino en lengua española. Melancolía e ironía constituyen los dos perfiles sobre los que avanza, regresa y espera, «Vivir para contarla». El comienzo, mítico y doméstico, como siempre en el escritor, es un rescate de la memoria. Pero no de la anécdota -el viaje junto a la madre a Aracataca para vender la vieja casa familiar-, sino de ruinas circulares que envuelven y recrean el viaje; la morosidad del relato, los círculos que surgen alrededor de cada mirada, las miradas hacia el interior de unas imágenes suspendidas tras los años que, de nuevo, hablan, vagan por las estancias ocultas de lo que damos en llamar memoria. Un mundo que se pone en marcha, otra vez, movido por un olor -«Aprendí a apreciar el olfato, cuyo poder de evocaciones nostálgicas es arrasador»-, una frase, una sombra, esa esquina rosada que habita en cada escritor hasta convertir la espuma de los días en piedra y mármol. Un rescate de la memoria en Gabriel García Márquez era un rescate del carácter desasosegador de la literatura, la perpetua orgía de una prosa, ya es hora de repetirlo, deslumbrante. El viaje que da origen a este volumen se cumple cuando el escritor, con 23 años, «ya había leído, traducidos y en ediciones prestadas, todos los libros que me habrían bastado para aprender la técnica de novelar».

El viaje de regreso hacia sí mismo, hacia ese aleph secreto que le haría remover todo lo oculto hasta el punto de que «aquel cándido paseo de sólo dos días iba a ser tan determinante». Todo transcurre entre un sábado de febrero, víspera del Carnaval de 1952, hasta el primer viaje a Europa como periodista en julio de 1955. Se anunciaron dos volúmenes más. Quién sabe. Ya lo adelantó el propio escritor en marzo de 1998 cuando dio a la prensa el primer capítulo de estas memorias: «Mis memorias van a ser mi gran libro de ficción; van a ser al fin la novela que siempre quise escribir y que he estado buscando toda la vida».

Todo «era algo irreparable que estaba ocurriendo para siempre en mi propia vida». Si la memoria es una niebla que el tiempo, alegre, arbitrario, desenvuelve con antojadiza discreción, el «día en que fui con mi madre a vender la casa» será esa puerta en el muro por la que uno se adentra sin saber muy bien qué rescatará de sí mismo en tan incierta navegación. Las historias, las que se recuerdan, «eran ciertas de otro modo» -¿cabe más cabal descripción de su propia obra literaria?-. Las cosas no como son, sino como ese mismo narrador «las había construido piedra por piedra en mi imaginación».

De ahí que resulte tan atractivo para el lector de «Vivir para contarla» perderse en el laberinto infinito que se establece entre las novelas y narraciones del autor y la memoria que evoca situaciones, hechos, personas y personajes. El coronel, Macondo -asistimos al descubrimiento de esta palabra por parte del memorialista-, la abuela cándida y desalmada, los amores en los tiempos del cólera, las malas horas de las poblaciones pequeñas, tristes y ensimismadas. La historia interior y la crónica. Con García Márquez la lengua española muestra una pureza de expresión contemporánea y cercana. Las metáforas recurrentes y precisas, los juegos verbales, las eufonías, los diversos registros que adquiere la lengua literaria puesta al servicio de una luenga evocación recreada en el instante mismo de su ficción memorialista.

Evocación

Es una obra de sensaciones y ensueños. La evocación de abuelos, tíos -esta obra es un homenaje descomunal a la familia, que serán todas las familias-, amigos perdidos para siempre -y seres anónimos hoy que, sin embargo, constituyen las piezas de ese caleidoscopio extraño que es la vida, tantos y tantos nombres en la biografía de cada gran escritor-, evocados todos con la melancolía de quien sueña futuros días de gloria. La infancia y los comienzos del escritor son dos ejes simultáneos -¿no serán el mismo?- que inspiran y recorren esta obra singular. Asiste el lector, ya vencido por el poder apabullante de una prosa que se eleva hasta la perfección narrativa, a las industrias y andanzas de una vida americana del siglo XX. Si algún capítulo hubiera que destacar, ese es el capítulo V, en el que se narra el 9 de abril de 1948, el «bogotazo», el día en que se jodió Colombia, el día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Y al lado de la crónica, los tan cervantinos toques de sinceridad hacia sí mismo. La realidad, ahora lo recuerda, es mejor que la nostalgia, pero también la ficción es mejor que la nostalgia. Y las conversaciones que todo lo atraviesan de historias que se intercalan, de vidas cruzadas en el tráfago fatal del tiempo, «y la vida se nos convirtió en un domingo el año entero». Y la vida también, tras la lectura de esta obra, se convierte así en un domingo, largo y memorable.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete