Barcelona literaria, el último refugio

Si alguien no lo remedia, la toponimia de nuestra crónica sentimental solo podrá pervivir en las páginas de los libros

Actualizado: GuardarSi alguien no lo remedia, la toponimia de nuestra crónica sentimental solo podrá pervivir en las páginas de los libros

12345678«La gran encisera»

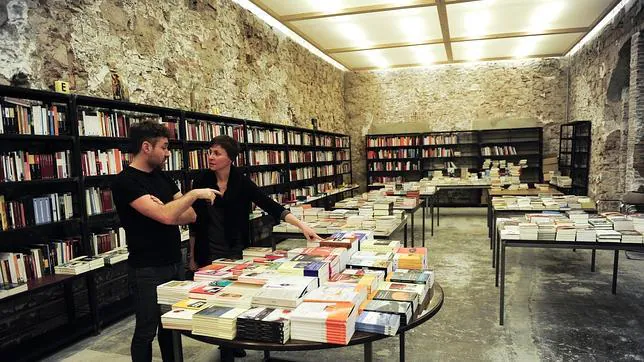

La llibrería Calders acaba de abrir sus puertas en una antigua fábrica de botones - inés baucelles Las calles, avenidas y paseos son fugitivos como los años. Lo escribió Marcel Proust en su busca del tiempo pérdido. La frase de hace un siglo suena hogaño a literatura de anticipación: la Ley de Arrendamientos Urbanos está convirtiendo Barcelona en una ciudad de franquicias sin alma. Si alguien no lo remedia, la toponimia de nuestra crónica sentimental solo podrá pervivir en las páginas de los libros. La librería Canuda, el colmado Quílez, la pastelería La Colmena pueden engrosar esos paisajes de la memoria que solo es posible recorrer de la mano de los escritores. Obsesionados en convertir el pasado en un parque temático, la ciudad literaria es un último refugio cargado de futuro. Si Barcelona es una discusión entrañable, como advertía Josep Pla, su materia literaria supone una inversión rentable para las editoriales, desde que «La sombra del viento» de Ruiz Zafón y «La catedral del mar» de Falcones dieran lustre al mito barcelonés. «La gran encisera» sigue tejiendo historias.

En el Born... gastronómico

Calle de Carabassa, en el centro de Barcelona - inés baucelles Se dice que el primer gastrónomo de Barcelona fue don Manuel d’Amat, virrey del Perú. Mientras el popular barón de Maldà se instala en su casa de campo hasta que finalicen las obras de su palacio en una Rambla en transformación, la joven Constança Clavé, que también viene de Lima, triunfa en las artes de la cocina y del amor de la mano de un chef francés, monsieur Plaisir, en un taller de la calle Carabassa... Comienza así la historia de «La cuinera» (Edicions B), novela en la que Coia Valls recrea la Barcelona pujante del último tercio de siglo XVIII. Una ciudad que, gracias al comercio con América, consigue que su cocina pase el blanco y negro al tecnicolor: tomates, especias… y sensualidad. El invierno de 1773, Constança acompaña a su maestro a comprar en el mercado del Born todo lo necesario para los ágapes navideños: «El guirigall es feia sentir molt abans d’arribar a l’esplanada... Era tot un espectacle veure els pagesos conduir l’aviram, sempre vigilant amb les seves canyes que les gallines i els galls dindi arribessin al lloc on s’efectuava la venda...» ¿Una receta de aquella Barcelona? Melocotones con carne picada, canela, limón y almendras.

Crisis personales, crisis colectivas

El paseo Picasso acoge el Màgic - inés baucells Vayamos al Màgic, la sala de conciertos del paseo Picasso, frente a la Ciudadela. Allí empezó su carrera musical en los años ochenta el protagonista de «Yo fui Johnny Thunders» (RBA), de Carlos Zanón. El hombre que quiso ser estrella del rock cayó en el abismo del fracaso y las drogas retorna a su barrio de Horta para buscar el calor de los orígenes. Allí, lejos del centro, en compañía de su padre, su medio hermana, amigos y colegas de la infancia intentará «olvidar que existe algo como Barcelona en el mundo». Lejos del centro, en un caserón okupado de Vallcarca aparece el cadáver de una joven. La subinspectora Norma Forester asume un nuevo caso en «La casa de les papallones» (RBA). Teresa Solana recorre la Barcelona de ahora mismo, azotada por la crisis económica, el paro y la protesta social. De Vallcarca a la comisaría de Les Corts pasando por el Servicio de Patología Forense del hospital Clínico... Una ciudad diseccionada como un cadáver en al que el crimen de Vallcarca concurre con un accidente aéreo en el aeropuerto del Prat. Las desgracias nunca vienen solas.

Gracia, cañones y campanas

Torre de la Vila de Gràcia - inés baucells En diciembre de 1932, Antoni Esclasans evocaba en «La Campana de Gràcia» una leyenda en torno a la revuelta de las quintas de abril de 1870: Una mujer humilde, encarnación del Pueblo con mayúscula, pasó un día entero tirando de la cuerda del campanario de Gracia, tocando a somatén... Todo empezó el 3 de abril de 1870, cuando el gobierno del general Serrano ordenó el alistamiento de cuatro mil hombres rumbo a la guerra de Cuba. Estallaban así los «Siete días de Gracia» (Grijlabo/Rosa dels Vents) que la periodista Carla Gràcia Mercadé ha recuperado en forma de novela. En la plaza Vila de Gràcia se produjo la primera protesta contra las Quintas: un centenar de mujeres y niños que asaltaron el ayuntamiento y quemaron documentos. Allí se encontraron con Francisco Derch, el hombre que acabó encabezando la revuelta. En la calle Bonavista se levantó la primera barricada. Los cañones comenzaron a disparar desde el paseo de Gracia. Se contabilizaron ochocientos proyectiles. La destrucción fue tal que resulta difícil encontrar edificios anteriores a 1870. El número 14 de la calle Martínez de la Rosa es una excepción: pisos de cuarenta o cincuenta metros cuadrados en los que se hacinaban las familias a la luz macilenta de un quinqué.

Del Raval a la Ribera y viceversa

La plaza del Padró, en el centro de la ciudad - inés baucells «Nosaltres no ens hem vist fora de les antigues muralles». Un grupo de amigos que hacen de la anormalidad una forma de vida. Cuatro amigos, supervivientes de una generación que se han convertido en seres pintorescos en su propia ciudad. En «L’endemà de tot» (Raig Verd), Lluís Calvo observa Barcelona con la pupila de unos perdedores que se niegan a participar del parque temático turístico. No salir más allá de la ciudad antigua, la que va del Pararelo a la Ciudadela y de la plaza Cataluña a las Atarazanas, supone para los protagonistas «aceptar nuestro pequeño mundo». Del bar Andorrana de la calle Hospital a la húmeda calle Regomir, la única Rambla que les gusta es la del Raval; nada qué ver con la Rambla-parque-temático invadida por los guiris, los guías y los vendedores de gofres. Para el narrador «seure a la rambla del Raval, mentre el sol et toca la cara és un petit plaer... I el món que s’ha de trepitjar és aquest: pakistanesos, meuques, vells, nanos que juguen a futbol...» Un ambiente que se parece mucho al Barrio Chino años cuarenta que evocaban Vázquez Montalbán, Benet i Jornet o Terenci Moix, aunque muchas de sus calles acabaran arrasadas por la planificación municipal. Los niños que juegan a la pelota dejan escapar otras voces de otros ámbitos... Es el mismo aire que respira «El desertor en el camp de batalla» (Proa). Julià de Jòdar se mete en la piel del gordo Ximoi, trescientos diez de inmovilidad que cambió su casa señorial del Eixample por un palomar del Raval. Desde ese observatorio privilegiado y provisto de un telescopio de motor robotizado, controla tres calles en forma de y griega que pese a su nomenclátor literario conducen a las de Sant Antoni, Cera y Carme con la plaza del Padró como nexo. La inmigración de hoy remite al mundo de ayer que la ciudad despreció. Niños que juegan a la pelota en la plaza, mujeres con velo que recuerdan a las abuelas de barrio y pacíficos bebedores. Un ecosistema de familias numerosas, «trastos, plantes carnoses, aigües residuals i rosegadors audaços». Una chica bengalí tiende la ropa en el balcón y en el bar de abajo... Y como no todo ha de ser estilizado, camellos con visera trapichean droga.

Apocalipsis barcelonés

La plaza Catalana, en el barrio de Horta - inés baucells Autor de novelas tan barcelonesas como «El cel de l’infern» o «No miris enrere», que se abría con una espectacular descripción de la ciudad desde el antiaéreo del Carmelo, David Castillo nos guía en «Barcelona no existeix» (Empúries) por una urbe sin ley del año 2050. Mientras el centro está ocupado por los servicios de seguridad al servicio de unos gobiernos que han fusionado sus banderas para mantener sus privilegios, la periferia está en manos de unas denominadas Milicias de la Juventud. Un periodista decadente va describiendo un Apocalipsis barcelonés que rescata secuencias del pasado histórico: «Ningú s’havia imaginat que mentre els mercenaris i les restes de la policía controlaven la superficie del centre de Barcelona, els milicians es convertissin en els amos del subsól, on dominaven la situació a través d’una xarxa d’antics plànols municipals del clavegueram, criptes, refugis de la guerra del 1936, soterranis, catacumbes, mines i jaciments. Reconstruïen una ciutat subterrània on abans campaven rates i talps».

Pasasados subterráneos

Columnas romanas en la calle Paradís - inés baucells En las obras del AVE de la Sagrera reaparecen esqueletos del Neolítico y mosaicos romanos y el subsuelo mercado de Sant Antoni alberga vestigios de la Via Augusta romana... De esa Barcelona soterrada da cuenta Joan de Déu Prats en «Barkeno, Bàrcino, Barcelona» (Angle), treinta y ocho historias sobre las tribus forjaron ayer y hoy urbano: iberos, latinos, judíos, godos, francos, andalusíes, gitanos, occitanos, peninsulares, americanos, afircanos, asiáticos... Cada placa del nomenclátor resume una historia que a veces se convierte en un laberinto de rumores. Prats pone algunos ejemplosdesconceetantes como la calle de la Atlántida, la del Dubte o la del Esquirol Volador: «A Gràcia existeix el carrer del Perill, perquè hi havia molts sots I hi mancava la il.luminació... Ben pensat, no deixa de tenir la seva màgia orientar-se per la ciutat amb noms con els Quinze, el Cinc d’Oros, els Tres Tombs, el Pla de l’Os, la Font d’en Fargues, el Moll de la Fusta... per bé que això no conmogui els buròcrates». Siglo XXI, un joven universitario y el viejo poeta Jesús Lizano se adentran por la calle Paradís después de charlar largo rato en el ateneo sobre los otros mundos que están en este. Al final de las penumbras, el palacio renacentista del centre Excursionista les depara un magnificente templo romano. Así lo cuenta Albert Lladó en «La puerta» (Afortiori), novela de andar y ver Barcelona: «Cuatro columnas, tres frontales, que se conservan en su posición original, con sus respectivos capiteles de orden compuesto y parte del arquitrabe... y que formaban parte del templo de Barcino dedicado a Augusto». Para Lladó, las ciudades son metáforas. Una metáfora con forma de mujer madura «con el oro de la experiencia y el cemento de la Historia... Hay que buscar sus rincones de belleza, sus ángulos ocultos, su escenario de misterio. Aún hay misterio...».

Recuerdos de posguerra

Jardines del ateneo de Barcelona - inés baucells Barcelona, 1952, a pocas semanas del Congreso Eucarístico. Falta poco para suspender la cartilla de racionamiento. Como recordarán los escritores Juan Goytisolo y Josep Maria Carandell, las prostitutas desaparecerán de la ciudad mientras dure el Congreso… Así nace la historia de «Don de lenguas» (Siruela) de Rosa Ribas y Sabine Hofmann. Mariona Sobrerroca, una viuda de la alta burguesía de buen ver ha sido encontrada «blanca, rubia, carnosa y muerta». ¿Crimen pasional? La investigación recae en la BIC del inspector Castro, pero Ana Marti, periodista de ecos de sociedad de «La Vanguardia Española», investiga las cartas que recibía Mariona. Entre los rincones de aquella ciudad de posguerra nos quedamos en el Ateneo: «Los sofás de cuero de la cafetería eran los mismos de antes de la guerra. El café aguado, no. Sobre la mesa había un ejemplar del día de La Vanguardia, con una foto de la Santa María en el puerto de Barcelona y otra del director de prisiones visitando los talleres de la cárcel Modelo. La tercera era de un pantano de Badajoz. El anuncio de un homenaje de ejército al Santísimo Sacramento durante el Congreso Eucarístico Internacional, una nota de Tristán la Rosa sobre la novela ‘La noria’, que no le apetecía leer ¿Quién quiere leer sobre la realidad de Barcelona? ¿No bastaba con vivirla?» Un gigantesco abeto de luz frente a Can Jorba resplandece en la portada de «Un jardín abandonado por los pájaros» (El Aleph), una de las mejores novelas barcelonesas del último año. Marcos Ordóñez evoca recuerdos familiares de los primeros sesenta: el «jardín» del título es un terrado del Raval, «cuando cada barrio era un pueblo y ver cómo se hacía los pollos a l’ast un espectáculo».