ABC SEVILLA 12-01-2022 página 13

- EdiciónABC, SEVILLA

- Página13

- Fecha de publicación12/01/2022

- ID1444076704

Ver también:

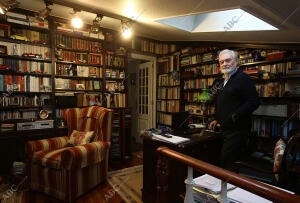

Imagine un mundo en el que uno pudiese vivir con holgura: levantarse tarde, trabajar tres horas, dormir reparadoras siestas y disfrutar día sí y día también de plácidas reuniones vespertinas en buena compañía, regadas con vino o cervezas hasta la hora de cenar. Vivir así siempre, no solo en vacaciones y que nunca le faltase de nada. Parece un sueño pueril, pero se parece mucho a lo que postula Carlos Taibo, un profesor universitario jubilado, en sus conferencias, en las que asegura que este modo de vida, además de sano, resulta posible y necesario aquí y ahora. De hecho, según su visión, esa es justamente la forma en que la humanidad debería afrontar lo que le queda de existencia en la Tierra. Su propuesta se llama decrecimiento. Y lleva años alzándose como una de las alternativas más polémicas al capitalismo. Por cierto, la pandemia le ha venido ni que pintada. La teoría que abandera Taibo, veterano de la Ciencia Política española, sostiene que nuestras sociedades, tan dependientes de la movilidad y el consumo, son demasiado frágiles: si un microscópico virus se ha valido por sí mismo para paralizarlas, ¿qué pasará cuando vengan cosas peores? Los decrecentistas supieron aprovechar la coyuntura y sus reacciones no se hicieron esperar durante los meses más duros. En mayo de 2020, un grupo de 170 académicos holandeses divulgó un manifiesto de considerable impacto en la prensa generalista en el que se planteaba abandonar el PIB como indicador macroeconómico tras el confinamiento. Pocos días después, Ada Colau, simpatizante con la propuesta ecologista a la vez que alcaldesa de Barcelona, divulgó una carta abierta en la que llamaba a limitar drásticamente el consumo y el transporte para fundar un nuevo modelo de ciudad. A estos manifiestos se unieron especulaciones: el propio Taibo afirmó el verano pasado que, "en cierto sentido, la pandemia es la antesala del colapso" que nuestras sociedades pueden estar ya experimentando por haberse pasado de la raya con su medio ambiente. El concepto de colapso, aunque de connotaciones apocalípticas, tiene un vasto recorrido en las ciencias ambientales. Viene a ser el meteorito del que alertan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en No mires arriba, con cuyos personajes además se identifican los tuiteros decrecentistas por estos días. Esta noción es fundamental para entender el decrecimiento y procede de un hito que cumple medio siglo: el Informe al Club de Roma de 1972 titulado Los Límites del Crecimiento. Sus autores, un grupo de científicos de diversas disciplinas, dedujeron a través de modelos matemáticos que la dinámica expansiva de las sociedades industriales llegaría a su fin en algún momento de este siglo; el ritmo de incremento de la población, la contaminación y el consumo de recursos imposibilitaría su supervivencia. El otro gran precedente es el economista Nicholas Georgescu-Roegen; su obra maestra, La ley de la entropía y el proceso económico, también sopló las 50 velitas el año pasado. En ella se argumenta que ni la ciencia económica ni las sociedades modernas pueden vivir de espaldas a las leyes fundamentales de la energía. Sobre todo, a la segunda ley de la termodinámica: la energía útil se pierde irremisiblemente. Por eso, sería cabal asumir que las economías actuales, tan intensivas en energía, no pueden siquiera mantenerse estancadas: la simplificación social es condición sine qua non para seguir existiendo. Rescatando estos dos precedentes para su causa, el decrecimiento nace a comienzos de este siglo. Su padre fundador, el economista francés Serge Latouche, sostiene que no solo debemos ser conscientes del declive económico inevitable, sino que tenemos que ser capaces de concebir un mundo en el que la idea de crecimiento desaparece. Para ello sería necesario alcanzar un círculo virtuoso, en el que nuevas tareas mentales revisar, redefinir, reestructurar, relocalizar se compaginan con nuevos hábitos: reutilizar, reciclar, redistribuir y reducir. El trabajo de Latouche ha servido para generar, por activa o por pasiva, una escuela francesa representada por figuras como Yves-Marie Abraham, Laurent Lievens o Fabrice Flipo. Esta corriente atravesó los Pirineos con facilidad, fundando una sólida escuela catalana que es la punta de lanza del decrecentismo académico español. Su sede es la Universidad Autónoma de Barcelona, y sus principales exponentes son los economistas ecológicos Joan Martínez Allier y Giorgos Kallis. El teórico griego, de fama mundial, destaca por traducir las vaporosas recomendaciones de Latouche en principios normativos sólidos y concretos. También es producto español el primer gran documental dedicado a la propuesta, Decrecimiento. Del mito de la abundancia a la simplicidad voluntaria, estrenado en 2015 y que se distribuye gratuitamente en su web. Un cambio radical Quienes defienden el decrecimiento se identifican con una idea básica: nuestras sociedades deben cambiar radicalmente su rumbo para ser sostenibles. Esto implica abandonar el crecimiento económico porque depende de los combustibles fósiles y es imposible de mantener: de estos combustibles se saca cada vez menos partido y su impacto medioambiental es inasumible para nuestra supervivencia. Por eso, la solución sería eliminar o reducir drásticamente las actividades económicas más tóxicas para el planeta. En España, la peor parte se la llevan el turismo y la construcción. El ideal se puede aplicar de diferentes maneras: desde las alturas de los actuales Estados nación hasta su diseminación en pequeñas comunidades autogestionadas. De falta de detalle solo podría acusarse a una teoría científica o política convencional, pero no es necesariamente el caso del decrecimiento: de ahí que Taibo, en su reciente ensayo Decrecimiento. Una propuesta razonada (Alianza), invite a verlo como una perspectiva. Tampoco es precisamente una ideología: el decrecimiento no nos dice cómo organizarnos de una manera tan completa como el socialismo o el liberalismo. Por eso dice Taibo que vendría a adjetivarlos, aunque solo sea posible emparejarlo con el republicanismo, el socialismo y el anarquismo. Pero para el decrecimiento no basta con que nuestras sociedades sean simplemente sostenibles, sino que también deben alcanzar el virtuosismo moral y político; por eso, precisamente, ofrece esperanza. Esto supone, según la famosa alegoría de Walter Benjamin, echar el freno de mano del tren de la modernidad. Si el poeta francés Charles Baudelaire definió lo moderno como lo fugitivo, lo transitorio y lo contingente, el decrecimiento desafía cada uno de estos rasgos. La modernidad sería fugitiva porque huye hacia adelante en avión y en coche ignorando sus límites biofísicos. Transitoria, por exaltar la cultura del consumo, creadora de necesidades superfluas y dispensadora de falsas satisfacciones, por definición fugaces y momentáneas. A lo fugitivo y lo transitorio el decrecentismo opone la frugalidad y la sencillez voluntarias, pilares de una forma de vida modesta en lo material pero abundante en lo social y democrática en lo político. La lógica consiste en que menos consumo, menos trabajo y una vida más pausada implica crecimiento y fortalecimiento de los vínculos humanos, amén del disfrute de más ocio y participación en los asuntos públicos. Menos trabajo y más carnaval, como reza la chirigota. La modernidad también sería demasiado contingente porque ha engendrado riesgos existenciales en forma de armas nucleares o catástrofes ecológicas irreversibles. Ante esta incertidumbre, el decrecimiento ofrece la certeza de la precaución, sin duda preferible a las soluciones tecnológicas de nuestros problemas ecológicos, como la energía nuclear, los alimentos transgénicos o la geoingeniería solar. La pujanza del decrecentismo se explica en parte por una tendencia histórica irrefutable: la procrastinación socioambiental de los países desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, no por ello nuestras sociedades son intrínsecamente incapaces de reformarse para ser sostenibles y justas. De la convicción opuesta parten los decrecentistas. Su muestra más reciente se sitúa en Chile, donde la microbióoga Cristina Dorador propone que la Convención Constitucional que ya preside sustituya el desarrollo sostenible por el decrecimiento como meta política. La premisa fundamental de esta idea es que la revolución decrecentista no solo es deseable por el modo de vida y el ideal de sociedad que promociona, sino que es también obligatoria, si lo que se busca es un mundo justo y sostenible. Y es aquí donde se condensan dos vertientes del discurso entre lo apetecible y lo imperativo que cohabitan incómodamente: uno puede ansiar ardientemente el único café disponible en el supermercado, pero lo normal es que el deseo brote cuando hay posibilidad de elegir. Gasto intensivo de energía las economías no pueden mantenerse estancadas: la simplificación social es condición sine qua non para seguir existiendo una alternativa polémica al capitalismo La teoría de Taibo (arriba) sostiene que las sociedades actuales dependen en exceso de la movilidad y el consumo, por lo que una eventualidad como la pandemia las puede poner en jaque // abc

Foto15/01/2021

Foto15/01/2021

Monográfico14/03/2021

Monográfico14/03/2021

Periódico28/02/2004

Periódico28/02/2004